東アジア討論室

混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。

投稿の大項目はスレッドで投稿してください。

そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。

レスに対する意見もレスとして投稿してください。

スレッド作成での留意事項

●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。

●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。

要望事項

●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)

●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。

●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)

●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。

●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。

「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/08/15 (Thu) 10:17:22

ここのスレは、自称「系図解読復元マニア」による

ここのスレは、自称「系図解読復元マニア」による

<「系図・年表」での考察(図解)(2)>

の、続きのスレです。

・日本書紀の時代には、「天皇」は存在しなかった。

・BC660年神武天皇即位は、作り話である。

・シンメトリックから見て、干支による紀年が成立する。

_孝霊天皇元年(辛未)BC290年→AD251年┐481年→121年

_仲哀天皇前年(辛未)AD191年→AD371年┘←(空年)

_仲哀天皇元年(壬申)AD192年→AD372年┐

_弘文天皇元年(壬申)AD672年→AD672年┘481年→301年

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 石見介

2024/12/03 (Tue) 13:33:31

米田さん

〇多夫多妻について

文化人類学~社会人類学上の、「多夫多妻」ではない、との事、了解しました。唯、「夫、妻」のような語彙を使用すると、誤解を招くので、何か、別な用語があれば、よいですが。

12月3日9時26分ご投稿の、「シチュエーション」の、その4,その5は、遊牧社会の、「嫂婚制」そのものです。

その1の、景行天皇の事例は、日本の「中世」にも同様の観察例があり、源頼朝と配下の御家人との間で、何回か、繰り返されています。

島津氏や結城氏が、その始祖を、頼朝の御落胤とする、家系伝承の根拠ですが、「貴種」を、自分の舘で接待するのは、院政期や鎌倉時代の武家の社会では、名誉であり、「引き出物」の進上の他、夜には、接待する武家や豪族の当主の近親の若い女子を、侍らすのが、当然とされました。

当主の未婚の妹、娘、孫娘などが、普通、送り込まれますが、それらの該当者がいない場合には、妻が、差し出されます。

接待なので、身分の卑しい女性を、侍らすのは、「非礼」になり、貴種に対する「侮辱」となります。

日本の古代でも、同様の、慣習が存在した、という事でしょう。

これと似ているようで、違うのは,民俗学で報告されている、田舎での遠方からの客に、妻や娘を閨に送り込む例で、これは、近親婚を避ける為に、外部からの遺伝子を受け入れる目的だと、考えられています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/12/03 (Tue) 11:20:28

┌

┌

│④欠史八代に於ける、「空位」期間の存在について

│

│米田さんが、系図復元の過程で発見された、

│欠史八代の期間中の「空位期間」の発見は、

│「辛酉革命説」による、初代神武天皇即位年の、

│大幅な「遡及」操作の「破綻」「綻び」の、

│証拠の一つになると思われます。

│これを、米田さんの系譜復元法ではなく、記紀の干支、年次、暦法

│などの矛盾の解釈から、証明されれば、学術論文になると思われます。

└

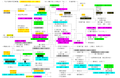

:「16/YXRFBRM」氏が発見したシンメトリック論と、

:「marishi氏」による 37倍数論を見ただけで、

:日本書紀は、孝霊天皇の即位(辛未:BC290年〔AD251年〕)から

:天智天皇の没年(辛未:671年)までという枠組みで作られている

:ことは、一目瞭然です。(実際には、壬申の672年までです。)

:私は、第3の考察として、「60年水増し論」を想定しました。

:つまり復元では、60年ずつ、在位の期間を短くしていく方法です。

:これらは、直感です。

:

:つまり、日本書紀の原案は、孝霊天皇から天智天皇まででした。

:それに、初期の6代の天皇と、天智天皇のあと、持統天皇までを

:書き足したものが、完成された日本書紀です。

:直感ですので、学術論文と云われても、

:これ以上の考察は、私には、無理です。

(シンメトリック論の3部作)

┌

│16 :日本@名無史さん:2005/11/17(木) 09:14:42

│(「16/YXRFBRM」氏が発見したシンメトリック論)

│孝霊紀から壬申紀までは

│133/60/68/99/121/121/99/68/60/133 と区切れて面白い

└

┌

│(marishi氏による 37倍数論)

└

┌(米田考察による)

│シンメトリック論から考察した、日本書紀の即位年と実際の即位年

└

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/12/03 (Tue) 09:26:56

┌

│①多夫多妻制について

│

│米田さんの「多夫多妻」の解釈というか、

│「定義」が、先ず、一般的な常識や、文化人類学などの

│学術的な「定義」と、異なっている様に思われます。

│

│通常の「多夫多妻」の定義は、「同時期に」、複数の男女が、

│性的関係を異性間で持ち、それが、社会的、或いは法的に、

│「婚姻」と見做されて、公認されている状況を指し、

│「私通(密通)」は、含みません。

│

│米田さんの挙げた例の内、鏡女王の例は、最初、天智の妃で、

│おそらく、天智が、藤原鎌足を、反蘇我氏謀議の仲間にするための、

│賄賂として、「譲渡」されたものと思われます。

└

:私は、「系図」の中に、「私通(密通)」や「譲渡」も含めています。

:ですので、

:私の「多夫多妻」は、制度ではなく、系図上の血統的な記録です。

:「私通(密通)」「譲渡」「強奪」「領主の命令婚」何でもありです。

:そうは言っても、何かシチュエーションはあると思います。

(その1)

:景行天皇が遠征(視察)に出かけた。

:地元の領主は、景行天皇に宿を用意し、

:自分の(若い)妻(や娘)を、夜の相手に、差し出した。

:その結果、子どもが生まれた。

(その2)

:港の領主は、やって来た船の船長に、妻や「子持ちの娘」を

:その船長(皇子・王子クラス)の夜の相手に、差し出した。

(その3)

:海岸沿いの村では、年に一度交易の船がやって来る。

:その船長らに、村長は、妻や娘を夜の相手に差し出した。

(その4):「三国志・夫餘伝」

:兄が死んだ場合、兄嫁を〔弟が〕妻とする。

(その5):原典不明。

:父親(王)が死んだ時、息子は、王(父)の若い妻を自分の妻にする。

(その6):「花郎世紀」みたいなもの?

(その7):

:いわゆる「神武東征」は、今は、帥升(遂成)の命令で、

:「東征」したのだろうと思っていますが、

:昔は、「女王バチの巣別れ」のようなものと考えていました。

:「女王バチ」の周りには、「雄ハチ(五部)」がたくさんいます。

*****

:(その6)と(その7)は、回答としては、あやふやですが、

:「文化人類学」という言葉が出てきたので、

:何とか、それにふさわしい回答を考えてみました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/12/03 (Tue) 08:27:40

┌

┌

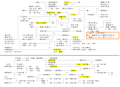

│追記:米田さん(や他の型の投稿も含め)の

│添付される「画像」が、アナログ人間の私には、

│十分に拡大できず、読み取れません。

│画像拡大の操作法を、御教示お願いします。

└

<画像拡大の操作法>

(00):「見たい画像」の上(真ん中)で、_マウスを左クリックする。

(01):「画像」が出たら、画面の右上の_「・・・」を左クリックする。

(02):新しく出てきた「枠」の「ズーム」の_「+」を左クリックする。

(03):見やすい大きさになるまで、「+(拡大)」を左クリックする。

以上の方法で、「画像」が見やすくなると思います。

PS:

:画像の右側の系図は、(淀君の妹の)「お江」の結婚相手を、秀吉が

:「離婚・再婚」を含めて、意図的に決めていたという系図です。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 石見介

2024/12/01 (Sun) 22:01:20

①多夫多妻制について

米田さんの「多夫多妻」の解釈というか、「定義」が、先ず、一般的な常識や、文化人類学などの学術的な「定義」と、異なっている様に思われます。

通常の「多夫多妻」の定義は、「同時期に」、複数の男女が、性的関係を異性間で持ち、それが、社会的、或いは法的に、「婚姻」と見做されて、公認されている状況を指し、「私通(密通)」は、含みません。米田さんの挙げた例の内、鏡女王の例は、最初、天智の妃で、おそらく、天智が、藤原鎌足を、反蘇我氏謀議の仲間にするための、賄賂として、「譲渡」されたものと思われます。鏡女王の系譜は、同名の「鏡王」の娘というだけで、はっきりしませんが、王族内でも、天智と近親であった可能性の強い、しかし、皇位継承候補に挙がるような、有力な血統ではない存在だったように思われます。

蘇我氏の支族河辺臣の妻の例などは、敗戦時の敗戦国の将軍の妻が、強姦されたものであり、おそらくは、蘇我氏本宗家の失態の記事として、記述されたものでしょう。

坂上郎女も、同時に複数の夫と、婚姻しているわけではありません。

父系制外婚制社会の遊牧民でも、しばしば、「掠奪婚」はあっても、或いは「嫂婚制」の慣習があっても、一夫多妻制です。

米田さん自作の系譜は、「多夫多妻」制度の存在の証明にはなりません。「同時並行的に、乱婚状態が存在した」という「証拠」には、使用できませんから。

②倭国と新羅の親和性について

これは、私も、高句麗や百済との関係とは異なり、確かに、存在すると、考えています。

『三国史記』新羅本紀の赫居世や倭人の重臣瓠公、脱解のように、慶州金氏以前に、倭人,倭種の「王」の存在を、記述していますし、日本側でも、『新撰姓氏録』右京皇別の新良貴氏を、公認しています。

紀一書や、『三国遺事』にも、記録があります。

ただ、慶州金氏は、倭種ではなく、韓族か、扶余系でしょう。

③「立太子」「立皇太子」について

日本の古代について、考察する際には、「漢字」は、飽く迄も「外国語表記の為の文字」であり、記紀編纂時には、未だ、日本語の文章や語彙表記の体系が存在していなかった、という基本的事実を、忘れてはなりません。それを忘れると、日本語表記の為に使用された「漢字」の「字義」や「音」に、安易に依拠して、誤解釈する事に、繋がります。特に、日本語の人名、地名、官職名や身分呼称などは、「上代日本語」の「音写」なのか、「漢語への翻訳」なのか、撰述者の意図も含めて、熟慮が、必要です。

「天皇」や「天子」を自称する以前には、勿論、「皇太子」は、存在しません。「大王」も「漢字表記」であり、上代日本語では、「おほきみ」であり、この語彙に宛てられる「漢字表記」は、「大君」「大王」「王」「女王」と多様であり、倭国に、唯一の「King」が存在したと言う、証拠にはなり得ません。

では、その「大王」の世継ぎとしての「太子」とは、一体、何なのか?

「太子」の「上代日本語」の検討が、必要です。

「ひつぎのみこ」即ち、別な漢字表記では、「日嗣の皇子」ですが、「日継ぎの御子」や、日と同じヒ甲類の「霊」「神」の字を宛てられる語彙とも、互換性があるでしょう。

とすれば、日本語の「ひつぎのみこ」は、「大王」や「王」の「神霊」もしくは「霊性」「霊魂」の「継承者」が、本義であり、古代の「祭政一致時代」には、「まつりごと」=「祭事」=「政治」を行っていた、「おほきみ」の「霊性」「霊魂」の継承者、という意味が、漢語の「太子」の表現になった事になります。まあ、時代が下れば、霊性とは無関係な、世襲に移行するにしても、『隋書俀国伝』や『萬葉集』等の歌謡からも、「大君は神」だと言う観念の存在は、確認出来ます。

④欠史八代に於ける、「空位」期間の存在について

米田さんが、系図復元の過程で発見された、欠史八代の期間中の「空位期間」の発見は、「辛酉革命説」による、初代神武天皇即位年の、大幅な「遡及」操作の「破綻」「綻び」の、証拠の一つになると思われます。これを、米田さんの系譜復元法ではなく、記紀の干支、年次、暦法などの矛盾の解釈から、証明されれば、学術論文になると思われます。

追記:米田さん(や他の方の投稿も含め)の添付される「画像」が、アナログ人間の私には、十分に拡大できず、読み取れません。画像拡大の操作法を、御教示お願いします。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/12/01 (Sun) 14:49:35

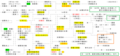

<「新羅」と「倭国」の親和性について>

<「新羅」と「倭国」の親和性について>

:日本記の「雄古:欽明の孫娘」を中心にして

:新羅と倭国の王(天皇)の「人物の同一性」を

:調べました。

(掲載の系図と見比べてみて下さい。)

(以下、カッコ内の人名は、米田の推測です。)

・新羅本記(真平王:579年即位)←(高向塩古の子、茨城皇子。)

:太子動輪(高向塩古)の子である。

:王母は、万呼夫人(小姉君)といい、葛文王立宗(欽明)の娘である。

:王妃は摩耶夫人(推古天皇)といい、葛文王福勝(欽明)の娘である。

・新羅本記(善徳王:632年即位)

:善徳王は、真平王の長女である。

:王母は、金氏摩耶夫人(推古天皇)である。

・新羅本記(真徳王:647年即位)

:真徳王は、真平王の母方の叔父にあたる国飯葛文王の娘である。

:王母は、朴氏月明夫人である。

・新羅本記(太宗武烈王:654年即位)

:諱を春秋といい、真智王の子「龍樹」の子である。

:(『新唐書』には真徳王の弟としているが、それは誤りである。)

:王母は天明夫人(吉備姫王)で、真平王の娘(母の連れ子)である。

:王妃は、文明夫人で舒玄角干(押坂彦人大兄皇子)の娘である。

・日本書紀(647年)

:新羅が金春秋(のち武烈王)らを遣わして、云々。

:そこで春秋を人質とした。

・旧唐書 倭国日本伝

(「岩波文庫・昭和44年12刷」を私の言葉で抜き書きしました)

:「日本国は、倭国の別種なり。あるいは云う。

: 日本(任那日本府)はもと小国、倭国の地を併せたりと。」

・新羅本記(532年)

:金官国王(任那日本府)の金仇亥(近江の毛野の親族)が云々。

(金官国王)

─金仇亥──武力──金舒玄─舒明天皇─天武天皇(日本国初代天皇)

(任那日本府)

:今回、ようやく腑に落ちる系図(下図)が出来ました。

:(カッコ内の人名は、米田の推測です。)

┌─物部守屋(稲目の子)__(守屋の妹)

│___________(朴氏月明夫人)_(真徳の弟は正しい。)

├─堅塩媛──推古天皇─┐─吉備姫王─┐──太宗武烈王

┤

├─国飯葛文王─────│──────┴──真徳女王──文明夫人

│(桜井皇子)

│

└─小姉君───真平王─┴─善徳女王──田村皇子(舒明天皇)

___↑___(茨城皇子)___↑

(葛文王立宗の娘)______(糠手姫皇女・田村皇女)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/12/01 (Sun) 00:17:25

色々な史料、wiki、自作の系図から作っています。

「立太子」や「立皇太子」の前に、

「生年」と「没年」だけでも、苦労しています。

(「〇〇年生」_は、〇〇年±3年生くらいに見て下さい。)

(「〇〇年頃生」は、〇〇年±8年生くらいに見て下さい。)

孝霊天皇

孝元天皇_225年頃生_

開化天皇_240年頃生_

祟神天皇_272年生__

垂仁天皇_291年生__370年没

景行天皇_248年頃生_305年没

成務天皇_311年頃生_

仲哀天皇_329年生__372年即位_380年崩御_享年52歳

神功皇后_355年頃生_402年没

応神天皇_380年生__433年没(=若野毛二俣王)

仁徳天皇_379年生__427年没

履中天皇_400年頃生_

反正天皇

允恭天皇_377年生__458年没

安康天皇_420年頃生_

雄略天皇_420年頃生_479年没

清寧天皇_

顕宗天皇_464年生__

仁賢天皇_462年生__523年没

武烈天皇_

継体天皇_450年生__531年没__享年82歳

(宣化の父:437年生__514年没)

(男大迹天皇:500年生_534年没)

(日本の天皇:498年生_531年没)

安閑天皇_467年生__536年没__享年70歳

宣化天皇_468年生__540年没__享年73歳

欽明天皇_509年生__571年没__享年63歳

敏達天皇_538年生__585年没__享年48歳

用明天皇_519/551年生587年没__享年69歳

崇峻天皇_523年生__593年没__享年71歳

推古天皇_554年生__628年没__享年75歳

舒明天皇_593年生__641年没//660年没

皇極天皇(569年頃生_643年没__吉備姫王)

孝徳天皇_596年生__654年没//661年没

斉明天皇_594年生__661年没__享年68歳

天智天皇_626年生__672年没//681年没

弘文天皇_648年生__672年没//692年没

天武天皇_623年生__686年没

持統天皇_645年生__703年没

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/30 (Sat) 23:42:34

.

.

┌

│王年代記について 投稿者:滑安房守

│投稿日:2018年 4月24日(火)18時28分14秒

└

6年前に、『日本帝皇年代記』などを

滑安房守さんから教えて頂いたような記憶があります。

あれから、生年・立太子・即位など、ほとんど進んでいません。

やはり、難しいです。

PS:古い投稿の記録は、HPの「旧討論室」に保管してあります。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/27 (Wed) 14:15:37

.

.

立太子・立皇太子を

欠史八代の方から、調べていたら、

頭が混乱してきました。

PS:調べていたら、

欠史八代の中に、「空位」があることに

気が付きました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/27 (Wed) 14:11:50

┌

┌

│Re: 神話・伝承から、歴史を考える - 石見介

│2024/11/26 (Tue) 20:20:17

│

│〉日本書記が、何をもって「立太子」としているか、<

│

│現在の歴史学界の大勢は、律令制定時まで、

│「皇太子」は、存在せず、「大兄(おおえ)」制は、存在した、

│というものだと、私は、認識しています。

│

│「大兄(オホヱ)」とは、同母兄弟中の最年長者を意味し、

│大王家の場合は、一夫多妻なので、后妃ごとに、複数の男子がいれば、

│「大兄」も、当然、複数、存在する事になります。

│敏達の場合は、同母兄「箭田珠勝大兄」が居り、成人後に死亡した為、

│ある時期に、敏達を「大兄」として認めた、という事を、

│「立太子」」と表現したと、私は、理解しています。

│

│「大王」を「天皇」と表現するのと同じ、レトリックです。

└

RE:倍暦とシンメトリック理論 - 米田

2024/11/19 (Tue) 08:01:58

:「立太子の年月」について

:石見介さんがご指摘の「敏達の立太子の年月」については、

:今回、初めて知りました。

:

:ただ、日本書紀の「立太子の年月」については、各天皇紀の

:本文の記事と、齟齬があることは、知ってはいました。

:日本書紀が、何をもって「立太子」としているか、については、

:天皇の誕生、成人、結婚の年とか、皇后の誕生、結納、結婚の年とか、

:何かしらの法則性があるとは思っています。

:ただ、これに手を付けると(古事記との比較もしなくてはならず)

:泥沼になりそうなので、触らないようにしてきました。

┌

│日本書紀の原文を検索「爲皇太子」 20ページでヒットしました。

│日本書紀の原文を検索「爲太子」 9ページでヒットしました。

└

「立太子」「立皇太子」について、調べてみようと思いました。

何分、初めての作業なので、時間が掛かりそうです。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/27 (Wed) 09:54:51

<多夫多妻:(その5)>「鏡王女(かがみのおおきみ)」について

・「はじめ天智天皇の妃だったが、後に藤原鎌足の正妻となる。」

<「藤原不比等」:ウィキペディア>

:

:『興福寺縁起』『大鏡』『公卿補任』『尊卑分脈』などの史料

:では天智天皇の御落胤と書かれる。国公は淡海公。

(想像図:)鏡女王(630年頃生)は、(640年頃生か)

:藤原不比等(659年生)

:多智奴女は、橘大郎女=田眼皇女で、膳部菩岐々美郎女のことだろう。

(系図自体は、私の想像図になりますが、・・・。)

─吉備姫王─皇極天皇──藤原鎌足(真人)─┬─藤原不比等(659年生)

穴穂部

間人皇女─佐富女王─橘大郎女─鏡女王─┐┘┌─川島皇子(657年生)

─↑────────────天智天皇─┴─┴大江皇女/泉皇女

(公主)

※:「御落胤」の話は、「連れ子は、実子扱い」だろうと思います。

※:日本書紀は、天皇制を原則にしているにも関わらず、

_:「女王」が、何人か出てきます。

┌

│橘大郎女(読み)たちばなのおおいらつめ

│デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「橘大郎女」の解説

│橘大郎女 たちばなのおおいらつめ

│

│?-? 飛鳥(あすか)時代,聖徳太子の妃。

│敏達(びだつ)天皇の孫。尾治(おはり)王の王女。

│白髪部(しらかべ)王、手島女王を生む。

│推古天皇30年(622)に没した太子をしのんで

│「天寿国曼荼羅繍帳(てんじゅこくまんだらしゅうちょう)」

│(国宝)をつくらせた。

│位奈部橘王ともいい,多至波奈大女郎ともかく。

└

「鏡王女(かがみのおおきみ)」(ウィキペディアより)

:鏡王女(生年不詳 - 天武天皇12年7月5日(683年8月2日))は、

:飛鳥時代の歌人。

:藤原鎌足の正妻。

:『万葉集』では鏡王女、『日本書紀』では鏡姫王と記されている。

:『興福寺縁起』・『延喜式』では鏡女王。

:『興福寺縁起』では藤原不比等の生母(後世の創作とする説もある)。

:また後述するが「鏡王女」と「鏡姫王」を別人とする説もある。

:はじめ天智天皇の妃だったが、後に藤原鎌足の正妻となる。

:鎌足の病気平癒を祈り、天智天皇8年(669年)に

:山階寺(後の興福寺)を建立した。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/27 (Wed) 07:55:50

<多夫多妻:(その4)>

<多夫多妻:(その4)>

「大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)」

:(ウィキペディアより)

:

:大伴坂上郎女(生没年不詳)は、『万葉集』の代表的歌人。

:大伴安麻呂と石川内命婦の娘。

:大伴稲公の姉で、大伴旅人の異母妹。

:大伴家持の叔母で姑でもある。

:経歴

:16、7歳頃に、穂積皇子に妃として嫁ぐが、霊亀元年(715年)に

:18、9歳で死別する。

:この頃、首皇子(聖武天皇)と親交を持ったようである。

:その後に藤原麻呂の恋人となるが、別離後に、天平9年(737年)

:7月13日に麻呂が当時流行していた天然痘で亡くなる。

:養老8年(724年)頃、異母兄の大伴宿奈麻呂の妻となり、

:坂上大嬢と坂上二嬢を産んだが、その後、早くに死別したと思われる。

:氏長の大伴旅人は、大宰府に帥で赴任するが、

:神亀5年頃、妻を任地で亡くし、郎女はそのもとに赴き、

:太宰帥の家で同居し大伴家持、大伴書持を養育したといわれる。

(掲載図の系図は、むかし、作図したものです。)

※:「娘婿」を子どもと同列にすることを

_:「養子にする」とも、云います。

※:「大伴宿奈麻呂」の母は、不明です。

_:母の身分が低かったために、「宿奈麻呂」の

_:身分も、上下に変動したようです。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/26 (Tue) 10:02:24

PS:いわゆる「天皇家(男系)」を調べると、下記のようになります。

_:大きな二つの男系の中で、政権争い(権力争い)をしていることが

_:わかります。

_:この辺りが、2世紀後半から3世紀の分かりにくい処だと思います。

伊賀津臣──欝色雄命──大水口宿禰─‥─仁徳天皇

_│

_├─臣知人命(没落)

_└─梨迹臣命──大綜杵命(開化天皇)──伊香色雄命(祟神天皇)

___(難升米)

大国主命─‥─孝霊天皇─┐←(天之日矛)

_┌──────────┘

_├─孝元天皇──大彦命_______┌─────仲哀天皇

_└─景行天皇(彦狭嶋命)──日本武尊─┴─武内宿禰(息長/安)

:「橘」は、孝霊天皇の子孫であることは、分かっていますが、

:誰から、分かれたかは、不明です。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/26 (Tue) 08:33:29

(18と12を合成した系図)(約半分を再掲)

天日槍───────────────────┐(おんな:夫婦同名)

但馬の出嶋の人_太耳────┬──麻多烏─┐┴────但馬諸助

多遅摩之㑨尾────────│──────┴─────〇〇〇〇

多遅摩之㑨尾──奈是理比売─┘

(伊賀津臣命)

:但馬諸助(倭迹迹日百襲姫命)は、「欝色謎命」である。という話を、

:ここまでは、してきました。さて、次は「欝色雄命」の話です。

:「伊賀津臣命」は、「中臣氏」。

:「欝色謎命」_は、「物部氏」。←「欝色雄命」は、兄弟です。

:「欝色雄命」_は、「物部氏」か「穂積氏」か。(両方とも正しい。)

(多遅摩之㑨尾)______________(「箸墓の主」の可能性)

_伊賀津臣命───梨迹臣命(難升米)──┬─倭迹迹稚屋姫命(台与)

_天日槍(孝元天皇)──────────│┐(↓倭迹迹日百襲姫命)

(但馬の出嶋の人)太耳──┬─麻多烏─┐┘┴─但馬諸助(欝色謎命)

多遅摩之㑨尾──────│─────┴────〇〇〇〇(欝色雄命)

多遅摩之㑨尾──奈是理─┘___________(彦五十狭芹彦命)

(伊賀津臣命)___比売

(19)「欝色雄命」は、「物部氏」か「穂積氏」か。両方とも正しい。

(物部氏)______________(夫婦同名の女性)

─大禰命─┬─出石心大臣命─大綜杵命──伊香色雄命─┬大水口宿禰

(伊賀津臣)└────────大矢口宿禰(欝色雄命)──┘

(伊賀津臣)

(穂積氏)___(梨迹臣命)__(連れ子の実子扱い)

─意富袮命──出石心大臣命──欝色雄命────────大水口宿禰

※:系図によって、出石心大臣命の人物が食い違っています。

※:系図の混乱の第一番目は、「伊賀津臣命(大禰命)」が、

_:孫娘との間に「子(欝色雄命)」を生(な)していることです。

_:

_:さらに、大綜杵命は、自分の娘との間に子を生しているようです。

※:ここでは、「伊賀津臣命」=「大禰命」としています。

_:「系図」は、疑い出したら、切りがない(世界)です。

※:「古代豪族系図集覧」の系図は、それなりに正しいと思っています。

_:それは、天皇家があるという、大前提のもとで作られれています。

※:ですので、「系図集」は、「辞典・辞書」の類だと思っています。

※:私は、社会的な人間の記録としての「系図」から、生の人間の

_:記録(生きた証)としての「系図」を復元しようとしています。

PS:(11/26、09:22)

:さすがに、ここまでくると、説明している私まで混乱してきます。

:訂正・修正が多くてスミマセン。

:(とにかく、こんな方向性で、系図解読の作業をしています。)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/25 (Mon) 23:01:28

<「系図」の推敲の例:系図の合成として(12)を例に取り上げます。>

(18)近江国風土記と古代豪族系図集覧には、系図上の齟齬があります。

・伊香刀美(いかとみ)と「天女の妹」は、男二人女二人を生んだ。

・「古代豪族系図集覧」の系図(男三人とされています。)

伊賀津臣命__(風:伊香刀美)

_│

_├─梨迹臣命(風:那志登美)←←(難升米/難斗米だろう。)

_├─臣知人命(風:意美志留)

_└─伊是理命(風:伊是理比売)←(男か女か。)←(娘婿だろう。)

_______(風:奈是理比売)

(12):天日槍について(再掲です。これは推敲前の段階です。)

・(紀)天日槍は、太耳の娘「麻多烏」を妻にして但馬諸助を生んだ。

・(記)㑨尾の娘で「前津見」と結婚した子が「母呂須玖」である。

※:「前津見」と「麻多烏」は女性で、それぞれ複数の夫がいます。

※:この系図(夫婦同名)であれば、記と紀の記述は、両方とも正しい。

天日槍──────────────────┬─但馬諸助(おんな)

但馬の出嶋の人_太耳───┬──麻多烏─┐┘

多遅摩之㑨尾──────────────┴───〇〇〇〇

多遅摩之㑨尾──前津見─┐┘(↑:夫婦同名)

天之日矛────────┴──多遅摩母呂須玖(おとこ:夫婦同名)

(12の推敲後の系図):多遅摩之㑨尾の娘を二人に変更しました。

天日槍──────────────────┬─但馬諸助(おんな)

但馬の出嶋の人_太耳───┬──麻多烏─┐┘

多遅摩之㑨尾───────│──────┴───〇〇〇〇

多遅摩之㑨尾──女性───┘(↑:夫婦同名)

多遅摩之㑨尾──前津見─┐

天之日矛────────┴──多遅摩母呂須玖(おとこ:夫婦同名)

(18と12を合成した系図)

天日槍───────────────────┐(おんな:夫婦同名)

但馬の出嶋の人_太耳────┬──麻多烏─┐┴────但馬諸助

多遅摩之㑨尾────────│──────┴─────〇〇〇〇

多遅摩之㑨尾──奈是理比売─┘(↑:またお:夫婦同名)

(伊賀津臣命)

多遅摩之㑨尾──前津見(伊是理比売)─┐_(おとこ:夫婦同名)

天之日矛(伊是理命)─────────┴──多遅摩母呂須玖

______(↑:いぜり↑:夫婦同名)

※:ここまで、系図の合成をしてくると、

_:梨迹臣命(風:那志登美)←←(難升米/難斗米だろう。)から、

_:男二人、女二人は、3世紀前半の人物に見えて来ます。

_:これは、(風:孝霊天皇の癸酉=253年)という年代の推測から、

_:「天之日矛」は、「孝霊天皇」に、見えて来ます。そして、

_:「多遅摩母呂須玖」は、「孝元天皇」に、見えて来ます。さらに、

_:おんなの「但馬諸助」は、「倭迹迹日百襲姫命」に、なるだろう。

_:孝霊天皇紀

_:皇后の細媛命(前津見/伊是理比売)は、孝元天皇を生んだ。

_:妃の倭国香媛(麻多烏/絚某姉)は、倭迹迹日百襲姫命を生んだ。

_:妃の絚某弟は、彦狭嶋命・〇〇〇〇を生んだ。

_:多遅摩母呂須玖(孝元天皇)と但馬諸助(倭迹迹日百襲姫命)は、

_:夫婦ですから、但馬諸助(倭迹迹日百襲姫命)は、「欝色謎命」。

_:皇后の「欝色謎命」は、大綜杵命の娘で、物部氏です。連れ子??

_:系図の謎解きは、(こんな感じで)さらに続いていきます。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/25 (Mon) 07:03:14

<多夫多妻:(その3)>(追加)

(16):欽明天皇紀23年(562年)

・新羅の闘将は、河辺臣の妾(坂本臣の娘:甘美媛)を犯した。

・調吉士いきなの妻の「大葉子」もまた、ともに捕らえられた。

(追加:11/25、16:50)

(17):高句麗の始祖、東明聖王(朱蒙)。帯素の出典は、忘れました。

(自称)解慕漱──┬─朱蒙(BC37年に22歳。BC19年薨去)

(河神の娘)柳花─┘┐←(BC24年薨去)

(金氏)金蛙────┴──帯素(扶余王:BC6頃~AD22年戦死)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/24 (Sun) 16:25:06

<多夫多妻:(その2)>

(14):(百済本記)百済の始祖「温祚王」について

(本文)二子をもうけた。長男を沸流、次男を温祚といった。

(分注)始祖は沸流王で、その父は優台といい、解夫婁の庶孫で、云々。

【私の解釈】

朱蒙─────────┬─温祚王──多婁王(于氏)

延陁勃───召西奴─┐┘

解夫婁─〇─優台──┴──沸流王_____(解氏)

(15):(高句麗本紀)大祖大王(:53~146)・次大王・新大王

:「弟の弟は弟である」の見本のような系図です。

(後漢書高句麗伝)121年、宮が死んで、子の遂成が立った。

(宮、121年没)

大祖大王(47年生)─┬──莫勤(148年被殺)/莫徳(148年自死)

(146年に76歳)_──┘┐

(この女性は71年生)_ ├─遂成(次大王:146~165)

─(于氏)──────┘────┐

(165年に77歳)_────────┴─伯固(新大王:165~179)

(この女性は89年生)

:「三国史記・新羅本記」(沾解尼師今)に、次の様な記事があります。

:〔編者金富軾は次のような〕意見をもっている。

:役人は、「人のあとを継いで〔王となる〕ものは、

:〔前王の〕子となるのです。云々。

**********

:記紀の文章(続柄)から、系図を書き起こしていると、

:いろいろと、気付くことがあります。

:例えば、「小墾田」「桜井」を名前に持つ人物は、それぞれの屯倉を

:親族として相続した人物に違いないだろう。

:

:「天照大神」を祭る女性とか、「伊勢大神」に侍する女性とかは、

:女系の女性でつながっているだろう、とか。

:

:記紀の人物の中に、何回か「麻呂子皇子」が登場します。

:「麻呂子皇子」には、編者の何らかの意図があると思います。

:

:「橘氏」の系譜は、「敏達天皇」から始まっています。けれども、

:記紀の人物を見ていると、男女にかかわらず、「橘」の字を持つ

:人物が混在しています。

:これを見ていると、日本書紀の編纂に関わった人物の中に、

:橘の関係者がいて、自分たちの先祖に目印をつけているのではないか、

:そんな気がしています。

:ちなみに、「用明天皇」は「橘豊日天皇」です。

:

:「安」について←(以下、人物名は、日本書紀の表記を使います。)

:日子坐王と息長水依比売の間に生まれた子に「水穂之真若王」が

:います。〔近江の安直の祖先〕とあります。

:〔近江の安直の祖先〕とありますが、

:これは、「近江の毛野」の祖先でもあるのではないか。

:そうすると、「安」(と、「息長」)の字を持つ人物を書き出して

:みます。

:息長宿禰王、気長足姫尊(神功皇后)、息長真手王、

:安康天皇、安閑天皇、広開土王(安)、安蔵王(安)。

:

:これらの人物が、(もし)男系でつながっているとしたら、

:どうなるか。

:

:各天皇紀のなかに、「安/息長」の男系が混ざっています。

:これは、「多夫多妻」になります。

:

:大胆な仮説を立てるとすると、

:「天智天皇」の男系は、「橘」の系統で、

:「天武天皇」の男系は、「安/息長」の系統なのではないだろうか。

:そして、「漢皇子」と「天智」と「天武」は、異父同母兄弟だろう。

:

:正確な証明は、出来てはいませんが、自作の系図作成では、

:「天皇家」という男系はない、という前提に立っています。そして、

:「橘」と「安/息長」は、「別の男系」として、扱っています。

:(「祟神」「垂仁」「仁徳」などは、また、別の男系にしています。)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/24 (Sun) 10:08:18

<多夫多妻:(その1)>

<多夫多妻:(その1)>

※:「多夫多妻」は、「系図」のスレに書きました。

┌

│Re: 「百済・高句麗・新羅・倭国の王族」 - 石見介

│2024/11/23 (Sat) 21:06:18

│②私は、文化人類学~社会人類学者の説をおおむね、

│受容し、日本古代を「氏の時代」、中世以降を

│「家の時代」と考え、「系図」も、時代差を考慮しますが、

│米田さんは、文化人類学等は、無視され、

│「多夫多妻」のような、おそらくヒトの「原始時代」には

│存在した可能性があるが、有史時代には殆ど、

│観察例の無いような「仮説」「解釈」を、採られる。

└

:「多夫多妻」についての説明が遅くなっていました。

:そもそも「系図」は、死んだ人間の記録として、書かれます。

:ですので、ある女性の子どもの中に、異父同母の兄弟姉妹が

:存在する時、その女性の婚姻形態を、「一夫多妻」とは違うという

:ことで、私は「多夫多妻」と(勝手に)呼んでいます。

:

:日本書紀の中の「多夫多妻」は、あとで書きますが、

:現在、テレビで放送している「善徳女王」の中に、

:「多夫多妻」の人物がひとりいるので紹介します。

:

:その人物は、「ミシル」です。

:チヌン大帝の側室で、夫は「セジョン」、情夫は「ソルォン」です。

:「ミシル」という存在は、フィクションのようですが、

:「多夫多妻」の一例として、紹介しました。

:

:さて、日本書紀・古事記です。

:(以下、形式的には、再婚・強奪も「多夫多妻」に含めます。)

:紹介する順番は、適当です。

(01):

菅竈由良度見:夫は、多遅摩比多訶。__子どもは、葛城之高額比売。

度見媛命__:夫は、中臣連祖巨狭山命。子どもは、雷大臣命。

(02):仁賢天皇紀

フナメ:夫は、ヤマキ。子どもは、アラキ。(似た名前は、「糠君娘」)

フナメ:夫は、ハタケ。子どもは、ナクメ。

(参考の系図:東漢)

東漢掬──山木(やまき)──弟山──磐井──谷宇志──塩手

(03):雄略天皇紀・清寧天皇紀・顕宗天皇紀

吉備稚姫:夫は、吉備上道臣田狭。子どもは、兄君・弟君。

吉備稚姫:夫は、雄略天皇___。子どもは、星川稚宮皇子。

吉備稚姫:夫は、允恭天皇___。子どもは、磐城皇子。

(04):雄略天皇紀

・百済の池津媛は、雄略天皇が寵愛しようと云々。石川楯に密通した。

(05):安康天皇紀

・ここに大草香皇子の妻の中蒂姫を取り、(安康天皇の)妃とした。

(06):応神天皇紀

・髪長媛を召し出した。応神天皇は、髪長媛を配(つれあわそう)云々。

(07):仁徳天皇紀

・雌鶏皇女を妃にしようとしたが、隼別皇子は自分がめとった。

(08):履中天皇紀

・黒媛を妃にしようと思った。住吉仲皇子は偽って、黒媛を姧した。

(09):安閑天皇紀:4人の妻を納れて、嗣(あとつぎ)がいない。

・皇后の「春日山田皇女」には、子どもはいなかったようです。

・残りの3人の場合、「小墾田」「桜井」は、領地の相続が行われて

_いるように見えますし、人名としても続いています。

_ですので、安閑天皇の娘はいた、とか、

_別の夫との間に、子どもはいた、と考えられます。

(10):(古事記)手研耳命の子ども

・神武天皇が亡くなったのち、イスケより比売を妻とした。

(私は、三皇子の誰かは、手研耳命の子だろうと考えています。)

(11):垂仁天皇紀

・苅幡戸辺を寵愛した。三男を生んだ。

_第一は「祖別命(おおじわけ)」という。

_(これは、前の夫は、垂仁の父とか伯父・叔父だろう。)

(12):天日槍について(「夫婦同名」のルール発見の事例です。)

・(紀)天日槍は、太耳の娘「麻多烏」を妻にして但馬諸助を生んだ。

・(記)㑨尾の娘で「前津見」と結婚した子が「母呂須玖」である。

※:「前津見」と「麻多烏」は女性で、それぞれ複数の夫がいます。

※:この系図(夫婦同名)であれば、記と紀の記述は、両方とも正しい。

天日槍──────────────────┬─但馬諸助(おんな)

但馬の出嶋の人_太耳───┬──麻多烏─┐┘

多遅摩之㑨尾──────────────┴───〇〇〇〇

多遅摩之㑨尾──前津見─┐┘(↑:夫婦同名)

天之日矛────────┴──多遅摩母呂須玖(おとこ:夫婦同名)

(13):金庾信の誕生譚。(三国史記4:列伝)

・万明は、みごもって、20か月して庾信を生んだ(595年生)。

(これは、金舒玄が、身ごもっている万明を強奪したからである。)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/23 (Sat) 10:35:54

────────────────────────────────

4世紀における年代特定。

<『風土記』(東洋文庫)の干支から見た、即位(太歳)の推測年代>

────────────────────────────────

P-283_孝霊天皇_伊賀国

孝霊天皇の時代・癸酉の歳=253年_孝霊天皇元年(辛未)=251年

P-308_垂仁天皇_陸奥

垂仁天皇27年(戊午)=358年___垂仁天皇元年(壬辰)=332年

P-297_応神天皇_伊豆国

応神天皇5年(甲午)=394年___応神天皇元年(庚寅)=390年

────────────────────────────────

:東洋文庫の「風土記」を読んでいるときに、

:年代を「干支」で表記している箇所を3か所見つけました。

:それぞれ、「国」は、違います。

:「干支」での表記が、風土記の記述(記録)に残っているという事は、

:(少なくとも)古墳の時代には、年代表記として「干支」が

:使われていた、ということになります。

:

:ですので、日本書紀・古事記の干支表記は、

:(意図的な改ざんを除いては)案外、正しいのだろうと思っています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/20 (Wed) 10:31:08

<2倍暦に対する疑問:垂仁天皇紀の記述>(干支重視の1倍暦)

<2倍暦に対する疑問:垂仁天皇紀の記述>(干支重視の1倍暦)

:私の「ライフワーク」は、系図の解読と復元です。

:私は、系図オタクです。

:

:私が、「○倍暦」を採用しなかった訳を書こうと思います。

:25年以上前、「古代豪族系図集覧」も「シンメトリック」も

:知らないときの、系図解読の話です。

:垂仁天皇紀を見て、系図を書き起こそうと思いました。

:実際の系図復元(系図書き起こし)作業は、本当はもっと複雑ですし、

:さらに、現在もその作業(系図)は、更新し続けています。

:スタートとしての仮説は、(干支重視で)下記の通りです。

(01):垂仁天皇の即位は、(干支)壬辰から、332年だろう。

(02):垂仁天皇の没年は、332+99-1-60=370年だろう。

(03):仲哀天皇の即位は、(干支)壬申から、372年だろう。

(04):陸奥国風土記逸文、垂仁天皇の27年戊午は358年で正しい。

:以上、見ての通りです。

:景行天皇と成務天皇の在位は無視して、371年を空位にしました。

:垂仁天皇の60年以上の記述は、60年古く考えることにしました。

:

:以下、このようにして、日本書紀を見て(拾い出して)いきます。

**********

垂仁天皇元年を太歳壬辰から、元年を仮に332年としておきます。

(その1:誉津別命の成長)

垂仁2年(333年)、狭穂姫を皇后に立てた。誉津別命の生年は不明。

垂仁5年(336年)、狭穂彦の反乱。狭穂姫の死去。___┐この間

垂仁23年(354年)、誉津別王は生年が、もはや30(歳)。_┘18年。

__________(1倍暦での)計算では、325年生。

*****

(その2:日葉酢媛の子どもたちの生年と、日葉酢媛の没年)

垂仁15年(346年)、丹波の五女を後宮にいれた。

_(毎年、子どもを産んだとすると、)

_第三子:大中姫命。垂仁18年(349年)に誕生。

_第四子:倭姫命。_垂仁19年(350年)に誕生。

垂仁32年(363年)、皇后日葉酢媛命が死去した。

_後宮への入内の時、15歳とすると、享年32歳。

*****

(その3:仲哀天皇と大中姫との結婚)

仲哀天皇元年(壬申:372年)

仲哀天皇9年(380年)、崩じた。享年52歳。計算で、329年生。

329年生の仲哀天皇と

349年頃生の大中姫が、15歳(363年)で結婚したとすると、

かご坂皇子、忍熊皇子は、365年頃に生まれた。

:今回、文書化するに当たって、初めて気が付いたのですが、

:ふたりの「大中姫」が同一人物であるためには、

:垂仁天皇と彦人大兄は、同一人物になります。

:

:ここからは、垂仁天皇と彦人大兄は、同一人物として

:系図を作っていくことになります。

:この辺りの作図の感覚は、「虫食い算」を解く感覚に

:似ていると思います。

:

:虫食い算では、空欄(虫食い)をすべて埋めた後で、

:すべての条件が、合っているかを調べます。

:

:作図においても、出来上がった系図に、齟齬が無いかを調べます。

:そうすると、掲載図(系図)のようになりました。

:それぞれの人物が、生年・続柄・出産・死亡を

:無理なく並んでいることに気が付くでしょう。

:系図にすると見えてくることがあります。

:狭穂彦は、架空の人物で、垂仁天皇のダミー(娘婿の実子扱い)です。

:狭穂彦の話は、九州にあった「狭穂彦の話」をパクッているのです。

:ここでは、垂仁天皇が、自分のダミーである「狭穂彦」を殺した

:という話にすり替えられているのです。(日本書紀の作文でした。)

:2倍暦は、天皇の即位や没年を調べているだけでしょう。

:それに比べて、私の系図復元は、多くの人物の生年などを

:調べて、そして、結婚・出産までを推測で追っています。

:干支中心で、系図を作れることが分かったので、というか

:私は、初めから、2倍暦は調べていませんでした。

:2倍暦を主張する人たちにも、2倍暦の証明として、

:こんな系図復元をしてほしいのですが・・・。

:そして、話は飛びますが、こんな屁理屈のかたまりを作った人物が

:いたのです。その人物を探してみたら、いました。

:日本書紀の編纂で、こんな系図改ざんを思いつく人物は、やはり、

:シンメトリックと同じ、この「阿倍宿奈麻呂」だけでしょう。

**********

<補足:推測:シンメトリックの仕掛け人、阿倍宿奈麻呂について>

「阿倍宿奈麻呂(少麻呂)」:(あべ の すくなまろ)

:出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

死没:養老4年1月27日(720年3月10日)_官位:正三位・大納言

主君:持統上皇→文武天皇→元明天皇→元正天皇

氏族:引田朝臣→阿倍朝臣

:阿倍 宿奈麻呂は、飛鳥時代後期から奈良時代前期にかけての公卿。

:名は少麻呂とも表記される。

:筑紫大宰帥・阿倍比羅夫の子。官位は正三位・大納言。

:経歴

:大宝2年(702年)持統上皇の崩御にあたり造大殿垣司を務める。

:従四位下に昇叙された後、

:慶雲元年(704年)引田朝臣から阿倍朝臣に改姓する。

:前年の大宝3年(703年)に右大臣・阿倍御主人が薨御しており、

:宿奈麻呂が阿倍氏の氏上となったか。

:慶雲4年(707年)文武天皇崩御の際には造御竈司を務めている。

:また和銅年9月には多治比池守と共に造平城京司長官に任ぜられ、

:平城京造営の責任者となる。

:元正朝では、霊亀3年(717年)正三位に昇叙され、

:養老2年(718年)大納言に至る。

:養老4年(720年)正月27日薨去。最終官位は大納言正三位。

:人物

:算術に優れ、藤原仲麻呂に算術を教授したという。

:算術の技能を買われて、たびたび造営官司を務めたものと想定される。

(参考):『続日本紀』の養老4年5月、「日本書紀」完成。

(参考):「藤原不比等」養老4年8月3日(720年9月9日)死没。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 石見介

2024/11/19 (Tue) 01:15:18

米田さん

私は、系図復元マニアではありませんが、日本古代史に興味を持つまでは、源平の闘いや戦国時代等に興味があり、軍記物を読み耽っていました。当然、その時代その物や歴史上の人物への関心も深まり、系譜を含めたマニアックな本や、時には専門書も、購読するようになりました。

必然的に、清和源氏や桓武平氏、足利氏、新田氏、織田氏、三河松平氏等の系図を、書写、記憶するようになり、彼らの名前、通称である「仮名(けみょう)」や本名である「諱(いみな)」、出家後の「法名」や、これらのどれにも当てはまらない呼称(御所、公方、お館、○○殿等)の、多様な呼称群の存在に気付きました。

同時にこれらの呼称群の内、本名である「諱」や道号である「法名」=「法諱」等を除き、多くの呼称が、子弟等の家督相続者等に、「世襲」されることが多い事にも気づきました。

親子間で世襲されない「諱」も、同族内で、意外に同じ名が多い事実も、河内源氏、松平氏などで、確認しました。

古代史に興味を持つ様になり、日本古代の「忌み名」と中世以降の「諱」が、同じ大和言葉の「いみな」であっても、内実は大きく相違する事に気付きました。他の呼称群の内、官職や居住地と関連するものは、近親間で同一の場合が多く、「氏の時代」と「家の時代」で、共通性があると思われますが、本名である「いみな」については全く、様相が違い、古代での「忌み名」は、基本的に秘匿され、史料類から、容易に失われる、という「事実」に気付きました。

しかし、この認識は、米田さんや多くの古代史愛好家諸氏の、共通の認識には、なっていません。

11月15日10時58分ご投稿の、安土桃山時代から、元和偃武までは、偶々、浅井3姉が、重要な役割を果たしますが、それは、天下統一目前に横死した、織田信長の姪であったため、いわば信長の遺産相続の為の、名義人というか,「駒」として、利用されたにすぎません。

信長とその家督相続者の長男信忠が死亡し、次男「北畠」信雄、三男「神戸」信孝、四男「羽柴」秀勝は、皆、他家へ養子に出され、嫡孫は幼児で、次三男の家督相続争いで、信孝が、宿老の柴田勝家の支持確保のために、叔母のお市を、嫁がせた。

尚、呼称で言えば、尾張守護職斯波氏の守護代二家、岩倉の織田伊勢守、清州の織田大和守に次ぐ家格の清州三奉行家の織田因幡守,織田藤左衛門尉、織田弾正忠の内、信長の相続した勝幡織田家は、弾正忠家で、「仮名」は三郎、官途は弾正忠から備後守に進む。

家康は、岩津松平氏の庶家安城松平氏の家督相続者で、同家は、代々「松平次郎三郎」を世襲したが、祖父の清康の時に、清和源氏新田氏族世良田・徳川流の子孫だとして、「世良田次郎三郎清康」を称した。

京都の賀茂神社の「神郡」である三河国賀茂郡には、「葵」を家紋とする豪族が多く、松平氏や本多氏が、それである。松平郷の「有徳人」(富豪)松平氏(在原氏?)に、新田世良田氏の親氏が、婿入りし松平氏の源氏自称の根拠となった。

現在では、三河松平氏が、新田氏の分流である事は、定説になって居ます。これは、京都の室町幕府政所執事伊勢氏の被官となった、所謂「京都松平氏」の活動や、浄土宗総本山知恩院の住職が出るなど、

それなりの家格が京都で幕府に、認められたと思われる事から、判断される。

三河でも、京都でも、金貸しを行い、借金が返せなくなった武士から、土地を取得していた。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 石見介

2024/11/16 (Sat) 13:44:13

米田さん

>道長は、結婚後、婿養子の形で、嫁の邸宅に住んでいます。<

文化人類学、或いは社会人類学に於ける、「父系制社会」や「母系制社会」の概念の完全な誤解だと思われます。父系制社会における「父処婚」「母処婚」の内、単なる「母処婚」に過ぎず、道長の姓氏が、「藤原氏」から「源氏」に変わったわけでもなく、父方の家産、家格、家職の相続権を、失ったわけでもありません。妻の財産は、妻のもので、子に相続されますが、離婚すれば、道長は、追い出されます。

父系制社会でも、女子の相続権があるのがむしろ一般的です。

父系氏族外婚制社会の、遊牧民モンゴル部族のテムチンが適齢期になると、父は、彼を連れて、嫁取りにテムチンの母の氏族のもとへ

と旅立ちます。途中、同系の別氏族と遭遇し、族長と父は、子の婚姻に同意し、父は息子を嫁の一族に預けて帰ります。このような母処婚は、婿が嫁の実家で働くことで、嫁の実家で失われる労働力の対価の側面もあるとされますが、草原貴族間では、親睦友好関係構築の側面が、大きいと思われます。テムチンは、父がタタール部族に毒殺された為、妻と共に戻って、族長になり、後に、チンギズ汗となります。

匈奴の単于の妻「閼氏」や蒙古の監国皇后同様、日本の家社会でも他氏族や他家出身の妻が、夫死亡後、子の成人するまでや後継者決定まで、「家長代行」になります。

日本の歴史学者の中には、隣接分野の文化人類学を、どうも理解していない人もいるように思われ、それが、我々のような古代史愛好家にも、誤解を,与えているのでしょう。

平安時代の「里内裏」など、別に、天皇が母方の養子になったわけではありません。

戦国時代末期は、「家」が、更に変質し、家臣団を含めた利益共同体と化した時代で、「武家の棟梁」の権威も失われ、信長は右大臣、秀吉は関白です。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/15 (Fri) 10:58:47

┌

┌

│いずれにしろ、米田さんの「氏の時代」の存在を、

│認められない姿勢は一貫しており、

│私には、どうしても、その根拠が理解できません。

└

:道長は、結婚後、婿養子の形で、嫁の邸宅に住んでいます。

───────────────────────

『歴史は繰り返される』・・・

『系図』から見えてくるもの(2007年)(抜粋)

───────────────────────

系図は、系図が書かれた時点(現在・勝ち残った者)

から、先祖(過去)に遡って書かれています。

まるで、自分たちがここに書かれるのは、当然であるかのように。

ですから、系図は勝者(本家)の記録になります。

今が勝者だから、昔から(先祖が)勝者だったかといえば、

答えはNOです。

平清盛・源頼朝の幼少期、徳川家康の幼少期、信長は分家、

豊臣秀吉は農民。

『武家の棟梁』に登りつめた人物たちは、いくさを勝ち抜いて来ました。

同じ系図を、今度は女系の立場から見てみます。

そうすると、まったく別の世界が見えてきます。女系から見ると、

同じ系図が今度は、ナンバー2の家系の歴史・敗者の歴史になります。

Q:

「女王による連邦国家」を「信長~秀吉~家康」に当てはめると

どうなりますか?

A:

権力者の権力の相続(委譲)には、何らかの原則があるはずです。

その原則を作りました。

『主(あるじ)のいない国は、女系によって(婿養子の形で)相続される』

この原則は、現代にも通用します。それは、国に限りません。

家においても、会社においても、この原則は、立派に生きています。

まず、下図のような系図を作ります。

(「室町幕府の家臣№1の地位・武士の実力№1の地位」の変遷)

「武家の棟梁」の変遷

_⓪北近江の戦国大名。小谷城。__________北近江・小谷城

_①1570年、姉川の戦で浅井長政を倒す。______岐阜城~安土城

_1582年、明智光秀の謀反により、自殺。

_②1582年、清洲会議で三法師が後継者に______越前国・北ノ庄

_決まったが、お市の方が柴田勝家と再婚

_したことで、織田家の家臣団のトップは、柴田勝家になった。

_③1583年、豊臣秀吉が賎ヶ岳の戦で、柴田勝家を破る。大阪・大阪城

_1584年、小牧・長久手で、徳川家康・織田信雄と戦う。

_④1600年、秀吉の死後、覇権をかけて石田三成と戦う。江戸・江戸城

_実際に戦ったのは、徳川家康ですが、

_形式的には、お江の夫の徳川秀忠です。

_⑤1603年、形式的ではありますが、千姫と______大阪・大阪城

_結婚した事で、豊臣秀頼が、武家の棟梁になります。

_⑥1614年、豊臣秀頼(1593年生)の成人に伴い、___江戸・江戸城

_徳川と豊臣の間で、大阪の陣(冬・夏)の戦が起きた。

_系図の上では、⑤豊臣秀頼と⑥徳川家光の戦である。

私は、系図解読マニアですが、歴史の研究者ではありません。

連邦国家の女王のイメージに近い人物を探した結果、

ようやく見つかりました。

信長の姉であるお市の方とその女系の子孫が、

私のイメージする『女王』でした。

柴田勝家と一緒に自害する「お市の方」、

大坂城で自害する「淀君」、

それが私のイメージする(古代の)女王です。

男は、一生懸命、自分の男系子孫を残そうと必死になっています。

一夫多妻で、生まれてくるたくさんの息子の中で、

誰が生き残るかと云うと、

結局は、(舅の力も借りての)高貴な女性(妻)との間の息子なのです。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/15 (Fri) 10:21:15

┌

┌

│私が米田さんの系譜復元の方法論で、最も違和感を覚えるのは、

│古代と中世以降の『時代差』を無視し、中世以降と同様に、・・・。

└

:私は、ベタな(バカ真面目な)人間です。

:私の「系譜復元の方法論」は、もっとベタな方法です。

:

:(10年前に書いた考察+α)

:私(米田)は、系図解読マニアです。何をしているかというと、

:『古代豪族系図集覧』を片手に、○○という豪族の○○という人物と

:○○という豪族の○○という人物は同一人物では、なかろうか、と

:日夜、アンテナを張って、ながめています。

:今回、目に留まった人物は、

:仁徳天皇紀の___「播磨の佐伯直阿俄能胡(AGA-NO-KO)」です。

:そして仁徳天皇紀では、「大倭国造_吾子籠宿禰(AGO-KO)」です。

:『古代豪族系図集覧』では「佐伯(直)那賀児(NAGA-KO)」です。

:さらに雄略天皇紀では、____「膳臣_長野(NAGA-NO)」です。

:音(オン)がほぼ同じなので、この4者は、同一人物だと見ています。

:

:さらに調べていきます。

:「大倭国造_吾子籠宿禰」の系図は、下図の通りです。

鳴子宿禰(『古代豪族系図集覧』P-241より)

_│

_│┌─(倭直)倭麻呂

_│├─(倭直)倭吾子籠

_└┴─(采女)日之媛

:「仁徳天皇の子ども」は、下記の通りです。

仁徳天皇

_│

_│┌─住吉仲皇子

_│├─大草香皇子

_└┴─幡梭姫皇女(雄略天皇の皇后:草香幡梭姫皇女)

<次に、雄略天皇の「皇太后」とは、誰かを考えてみます。>

:(雄略2年、采女と長野の登場する場面です。)

:采女と長野は、兄弟です。

:幡梭姫皇女と大草香王は、兄弟です。

:(采女=草香幡梭姫皇女、に見えて来ます。)

:この場面には、皇后・皇太后・采女の3人が登場します。

:(系図を見ながら、この場面を想像してみて下さい。)

(01):雄略天皇の実母である。→→「忍坂大中姫命」

(02):前王の皇后である。→→→→「中磯皇女」

:どちらが正しいかは、分かりませんが、

:ここでは、実母が生きているとして、

:「忍坂大中姫命」だろうと、しておきます。

:ここで、問題になるのは、「古代豪族系図集覧」において、

:天皇の息子が、「佐伯直」であったり、「大倭国造」だったり、

:「膳臣」は、「安倍氏」に属していることです。

:さらに調べると、尾張氏の系図に出てくる「草香」は

:「目子郎女」の親ですから、「大草香王」の可能性が高いです。

:(ほかにも、大草香は別名で登場しますが、ここでは省略します。)

:このように、一人の「皇子」が、複数の豪族の系図の中に

:別々の人物として登場してくるのが、

:記紀の特徴であることに、気が付きました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 石見介

2024/11/15 (Fri) 01:02:11

米田さん

大河ドラマは、私も視聴していますが、既に「家の時代」に入っていた時代です。「家の時代」の特徴としての「家職」の形成と「家格」の形成が、将に進行していますが、恋愛物にされている為に、「武家」

の源流である「兵家(つわもののいへ)」の清和源氏の源満仲とその3子、頼光、頼親、頼信が、登場しません。安和の変や花山院の出家の際の護衛等、摂関家の爪牙として、活躍していました。

徳川家康の時代は、「家」の概念がもはや「血族」のみならず、家臣を含んだ「利益共同体」に変質した観もある、戦国時代後の話です。

いずれにしろ、米田さんの「氏の時代」の存在を、認められない姿勢は一貫しており、私には、どうしても、その根拠が理解できません。

前にも言及しましたが、『三国史記』の成立は、1141~1145年で、『御堂関白記』『小右記』『枕草子』『源氏物語』よりも、やや遅れます。

記紀神話での「神代」の神格を、資料批判無しに、実在とされても、受容は困難です(大国主命、天児屋根命、天照大神)。

人に最も近縁なチンパンー属の2種は、男系の集団に、別の群れから雌が、加わります。

ヒトの原始時代や古代の社会も、男系社会の可能性が高いと、私は、推測しています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/14 (Thu) 13:15:14

┌

┌

│社会人類学や、遺伝人類学などの

│他分野の成果は、全面的に、

│無視されておられるように思われます。

│人間は、嘘をつく動物です。始祖がだれかなど、

│真っ先に,検証の対象でしょう。

│ (編集未済)

└

(01):「族の分割」と「氏上の制定」

:これは、天武天皇11年12月の記録にある通りです。

:

:ただ、諸氏だけではなく、私は、大伴氏・中臣氏・物部氏も、みんな、

:「天児屋根命」の子孫と考えていて、しかも、系図での登場人物は、

:かなり、重なるのではないか、と考えています。

:最終的な氏族の違いは、支配する部民の違いだろうと考えています。

(02):「秦氏の先祖は、秦始皇帝」は、正しいか?

:「三国史記・高句麗本紀」のだい2代瑠璃明王の記述には、

:下記のような記述があります。

┌

│2年(BC18年)、多勿候松譲の娘を入内させて、王妃とした。

│3年(BC17年)、王妃の松氏が薨去した。

└

:「瑠璃明王」も「王妃の松氏」も「薨去」が使われています。

:「王妃の松氏」は、かなり高貴な方だったと思われます。

:

:この「王妃」については、自作ですが、系図を作っています。

:見た処、「瑠璃明王」も、王妃の父の「多勿候松譲」も、

:「秦始皇帝」の男系子孫とは思えませんが、男女混合の系譜でしたら

:「秦始皇帝」の子孫の可能性は考えられます。

:

:「君」については、記紀では、「女王」あるいは「○○の妻」の

:意味で使われているような気がしています。

:

:(結論としては)

:「秦始皇帝」の子孫の誰かが、楽浪郡などの設置に伴って、半島に

:やって来て、在地漢人になっていてもおかしくはないと考えます。

:男女混合の系図をたどると、先祖が「秦始皇帝」は、まんざら「ウソ」

:でもないと、考えます。

:私は、百済王の大半は、「女性(女王)」だったと考えています。

『弓月君(ゆづきのきみ)』(ウィキペディアより)

:「弓月」の朝鮮語の音訓が、百済の和訓である「くだら」と

:同音・同義であることから、「弓月君」=「百済君」と解釈できる。

:また『日本書紀』における弓月君が百済の120県の人民を率いて帰化

:したとの所伝もこの説を補強する。

:また、ハタ(古くはハダ)という読みについては朝鮮語のパダ(海)

:によるとする説のほか、機織や、新羅の波旦という地名と結び付ける

:説がある。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/14 (Thu) 06:48:25

┌

│Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3)

│-石見介 2024/11/14 (Thu) 01:36:31

│

│私が米田さんの系譜復元の方法論で、最も違和感を覚えるのは、

│古代と中世以降の『時代差』を無視し、中世以降と同様に、

│古代も、それも日本以外の半島や満州も含めて、

│「氏の時代」の存在を一切認めず、全時代を、「家の時代」として、

│解釈されておられる古代」が「氏の時代」である可能性を、

│かたくなに否定されるのか、その根拠が、呑み込めません。

│

│社会人類学や、遺伝人類学などの他分野の成果は、全面的に、

│無視されておられるように思われます。

│人間は、嘘をつく動物です。始祖がだれかなど、

│真っ先に,検証の対象でしょう。

│ (編集未済)

└

:大河ドラマ「光る君へ」に出てくる「公卿(くぎょう)」は、

:「源氏」と「藤原」の貴族だけです。

:「源氏」(&「平氏」)は、天智天皇の子孫です。

:「藤原氏」は、藤原鎌足の子孫です。

:天智天皇も藤原鎌足も7世紀前半に生まれています。

:このたった二人の(男系)子孫が、1000年頃(道長の時代)の

:公家の世界をほぼ占有しています。

:(ほかの貴族・豪族は、どんどん没落していきます。)

:

:同じように、徳川家康(1543年生)の男系子孫は、

:約300年後の明治になったときには、何百人も、いたはずです。

:宗家の系譜は、徳川慶喜(・家達)から、徳川宗家をさかのぼる形で

:(1本の系譜として)系図は作られます。

:

:(畿内中心の)「古代豪族系図集覧」を調べていて気が付いたのです。

:「阿波忌部氏」を除く、ほとんどの豪族は、(7世紀後半において)

:(藤原鎌足・不比等らの先祖の)「天児屋根命」の子孫たちと

:(天智天皇・天武天皇の先祖の)「大国主命」の子孫たちである、と。

『公家(くげ)』

:公家とは、日本において朝廷に仕える貴族・上級官人の総称。

:天皇に近侍し、または御所に出仕していた、

:主に三位以上の位階を世襲する家。

:略史

:平安時代末期頃から貴族社会において公卿に昇る家柄が限定される

:ようになり、藤原北家による摂家の確立に伴って家格が固定化し、

:鎌倉時代前期頃までに公家社会(宮廷)が形成された。

:公家社会においては、家格によって昇進できる官職が定まっていた。

:この当時、日本の社会各層で家産の相続を前提とする家制度の成立が

:進行しており、公家社会の形成も、貴族層における家の成立である。

:成立期の公家の経済的基盤は、荘園・公領に対する収取権であった。

:公家のうち、上流貴族は荘園寄進を受けて本家として荘園支配を行う

:ことにより、また中流貴族は上流貴族や大寺社から預所などに

:任命されて荘園管理権を得ることにより、経済的基盤を築いていた。

『橘氏(たちばなうじ)』(ウィキペディアより)

:橘氏は、日本の氏族のひとつ。

:姓(カバネ)は宿禰、のち朝臣。

:

:飛鳥時代末期に県犬養三千代(橘三千代)および葛城王(橘諸兄)・

:佐為王(橘佐為)を祖として興った皇別氏族。

:姓の代表的なものの一つとして源氏・平氏・藤原氏とともに

:「源平藤橘」(四姓)と総称されている。

:

:平安時代中期まで複数の議政官を輩出したが以降は振るわず、

:堂上家は安土桃山時代に断絶した。一部は武家となり、・・・。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 石見介

2024/11/14 (Thu) 01:36:31

米田さん

私が米田さんの系譜復元の方法論で、最も違和感を覚えるのは、古代と中世以降の『時代差』を無視し、中世以降と同様に、古代も、それも日本以外の半島や満州も含めて、「氏の時代」の存在を一切認めず、全時代を、「家の時代」として、解釈されておられ、『古代」が「氏の時代」である可能性を、かたくなに否定される、その根拠が、呑み込めません。

社会人類学や、遺伝人類学などの他分野の成果は、全面的に、無視されておられるように思われます。

人間は、嘘をつく動物です。始祖がだれかなど、 真っ先に,検証の対象でしょう。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/06 (Wed) 07:47:08

(補記)

<私にとって、「系図・系図集」とは何か。>

:(系図について)個人的な話をします。

:私の家系・親族には、「養子」が多いです。

:叔父二人は、養子に出ています。

:母が一人娘なものですから、実兄は母方に、養子に出ています。

:ですから、実兄は、兄でもあり、(母方の)叔父でもあります。

:実兄の子どもの一人(甥)は、(養子で)米田を名乗っています。

:

:ですので、私にとって、系図は、(養子を含む)社会的なつながりを

:示す(記録する)ものであって、血統書の類ではないということです。

:

:『古代豪族系図集覧』も、『古代氏族系譜集成』も、(男系の)

:「血統書」ではありません。単なる社会的な人間の記録なのです。

:

:『古代豪族系図集覧』も、『古代氏族系譜集成』も、

:辞書のようなものです。辞書を否定するつもりはありません。

:けれども、辞書を「血統書」のような物と勘違いしてはいけません。

:「古代の系図集」は、社会的なつながりを記録したものであって、

:婿養子・妻の連れ子・夫の連れ子・夫婦同名・名前の短縮形と異字。

:いろいろなものを含んでいるのです。

:「蘇我馬子」は、「稲目」の甥であって、「稲目」の娘婿です。

:日本書紀は、半島で活躍した「馬子」が倭国にやって来て、廃仏派の

:稲目の子(物部守屋・いとこ)を殺したとは、書けなかったのです。

:それは、大人の都合でしょう。政治・記録なんてそんなものでしょう。

:<矛盾のなかに真実がある>

:日本書紀と古事記では、続柄をはじめ、いろいろと相違(矛盾)が

:あります。

:政治的なスタンスが違うので、表記(記録)も違ってくるのでしょう。

:

:だいたい、「系図・続柄」の世界では、「一書」「一作」の記述

:の方が正しいことが多いです。(私の感覚です。)

:

:記録の中で、矛盾がある場合、両方とも正しく、両方とも偽なのです。

:「蘇我馬子」をあぶりだすのが、私の「系図解読復元」の仕事です。

:

:それが、私の系図を通しての「記紀」に対する、スタンスです。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/05 (Tue) 23:20:09

(雑談)

(雑談)

<宝賀寿男(ほうが としお)先生のこと>

:宝賀先生には、2015年頃、全邪馬連の会場で、役員の方に、

:(系図を研究している会員として)紹介をしていただきました。

:そして、数分の会話をする機会をいただきました。

:その後、数回メールをしましたが、

:研究者のレベルに達していないと判断されたようで、

:出禁の状態になっています。(趣味として勝手にやりなさい、です。)

:私としては、入門する気がないのに、門前払いと云われても、・・・。

:というところです。

:

:宝賀先生と私の一番の違いは、宝賀先生は、「2倍暦論」です。

:「2倍暦」というのは、「天皇家の存在と天皇の順番は、正しい。」

:を大前提にした考えです。

:私は、シンメトリックと干支重視で、

:「天皇家という男系は、存在しない」です。

:有力な豪族をあるルール(婿養子の連続)に合わせて、つなぎ合わせ

:たものが、天皇で、BC660年即位から書き起こしたために、

:開化天皇の同母兄弟(彦狭嶋命=景行天皇)を垂仁天皇の子どもに

:組み込んだりしています。

:たった数分の立ち話でしたが、先生は、380年生の応神天皇の父は、

:仲哀天皇である、と話をされ、私は、380年生の子は三男で、父は

:別の人である。長男(允恭天皇)の父は、仲哀天皇である。という

:話をしました。

:また、「伊和大神」を知っているか、問われて、私は知りませんと

:答えました。

:そこで、「伊和大神」は調べなさいと、宿題をもらいました。

:そのほか、いろいろと話はしましたが、最後にひとつ。

:「豪族の数について」持論を展開しましたが、拒否されました。

:

:つまり、例えば、徳川家康の男系子孫は、明治に入った段階で、

:数十の家があるはずなのです。(もちろん、本家は、ひとつです。)

:表面に出ないのは、養子になったり、松平を名乗っているからです。

:家康と同じように、五部の長老たちの子孫が、数百年経ったら、

:数十、数百の豪族に(分裂して)増えるはずなのです。

:たまたま、住んでいる場所が違い、支配下の部民が違うので、

:違う豪族のふりをしているだけなのです。

:「系図集」においては、各豪族には、それぞれ「始祖」がいますが、

:始祖の時代には、極端に云うと「五部」に集約されるのではないか。

:と、云ったのですが、宝賀先生は、始祖の時代から、たくさんの豪族が

:存在している、という考えでした。(私の考えは、否定されました。)

私が『古代氏族系譜集成』を使わない理由。

(01):そもそも、「系図集」の存在を知りませんでした。

(02):『古代豪族系図集覧』は、古本屋で見つけました。

__:その当時は、小遣いが少なくて、6000円の売価が高くて、

__:買うかどうしようか悩みました。(結局、買いました。)

(03):買った後は、隅から隅まで、貪るように眺めていました。

(04):『古代豪族系図集覧』には、『古代氏族系譜集成』の影響も

__:入っています。

(05):『古代豪族系図集覧』で、系図を書くには、満足でした。です

__:ので、『古代氏族系譜集成』まで手を広げることはやめました。

__:特に拒否する理由はありませんでしたが、お金が掛かるのと、

__:本のスペースが要るので、やめました。

:ということで、私は勝手に「系図解読復元マニア」を自称しています。

:今は、マイペースで、勝手気ままに、系図と格闘しています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/05 (Tue) 08:05:35

<神功皇后は、系図的に存在できるか?>

:神功皇后は、風土記(筑前国、摂津国)に登場します。

:ですので、実在の人物であることは、正しいと考えています。

:古代の豪族の系図を見ると、同一人物が、複数の豪族の系図の中に

:存在していたりします。これをどう解釈するか。

:系図の中に、婿養子や夫婦同名、連れ子などが混入していると

:考えればよいと、考えました。

:たしか吉川英治の「宮本武蔵」を読んだ時のことです。

:ある農民が自分の出自を述べます。

:「私は、○○天皇の子、○○の○代目の子孫、○○である」と。

:それで、考えたのです

:古代(古墳時代)では、出自は、下記のように述べたのだろう。

:「私は、○○女王の息子○○の○代目の子孫、○○である」と。

:だからこそ、

:「○○女王の息子○○の5代目の子孫までは、

:_女王(王女)と結婚して、「大王」になることが出来る。」と。

:日本書紀編纂に当たっては、7世紀の後半での豪族の固定化を図り、

:女系を中心とした系図から、男系を中心とした系図に、

:豪族の系図を作り直し、天皇家(皇族)という架空の系図を

:作り上げたのだろうと考えました。

:(脱線しましたが、とにかく)神功皇后について見ていきます。

:開化天皇は、色々な名前(別人として)で記紀に登場します。

(日本書紀:神功皇后紀)

:「神功皇后は、開化天皇のひ孫で、息長宿禰王の娘である。」

(風土記:摂津国)

:仲哀天皇の后の神功は、開化天皇の五世の孫息長宿禰の女である。

(以下、結論だけ書きます。)ひ孫と「五世の孫」は、両立します。

:「息長」つながりで、息長宿禰の母を「息長水依比売」にしました。

天之御影神──────────息長水依比売─息長宿禰──神功皇后

(開化天皇)

(開化天皇)

大綜杵命─伊香色謎命(稲日大郎姫)─日本武尊──息長宿禰─神功皇后

大綜杵命─伊香色謎命─八坂振天某辺─豊鍬入姫─息長宿禰─神功皇后

:以上のようになります。

:まあ、この系図を成立させるためには、(女性の系図混入とかを含め)

:「伊香色謎命=稲日大郎姫」とか、「息長水依比売=豊鍬入姫命」

:とか、いろいろな人物を「同一人物」や「夫婦同名」にしています。

:系図の処理については、異論は(多々)あるとは思いますが、

:年代的に、開化天皇が3世紀後半の人物として存在していることを

:理解していただけるとありがたいです。

:古墳時代には、「天皇」はいませんので、「四道将軍」などの一人を

:「天皇」と位置付けて、記紀は作られたと考えています。

:日本書紀編纂(変更)のなかで、風土記の中に、

:「倭武天皇(日本武尊)」や「市辺天皇」の名前が残ったのだろうと

:考えています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/05 (Tue) 06:53:10

:「応神天皇は、380年に生まれた」を

:「応神天皇は、380年に生まれた」を

:確定したときに、複数の系図を並べると、

:芋づる式に分かることがあります。

:女性は、大雑把に云うと、15歳から30歳の間に子どもを産みます。

:下図のように、概算をすると、度見媛命の子どもは、

:(概算で)320年から350年の間に生まれることが分かります。

┌

│※:応神天皇が380年に生まれたとする時の、

│_:女系の先祖のおおよその生年を概算する。

│

│─清日子──度見媛命──葛城之高額比売─神功皇后─応神天皇

│

│(:女性が15年ごとに出産)

│_320年生__335年生____350年生___365年生__380年生

│(:女性が20年ごとに出産)

│_300年生__320年生____340年生___360年生__380年生

│(:女性が30年ごとに出産)

│_260年生__290年生____320年生___350年生__380年生

└

:「続日本紀」に出てきた「津守氏」も自前の系図を持っています。

:その系図によると、「度美媛命」の子は、雷大臣命(紀:烏賊津使主)

:です。そうすると、「度美媛命」の子は、雷大臣命(紀:烏賊津使主)

:は、(概算で)320年から350年の間に生まれたことが分かります。

:雷大臣命(紀:烏賊津使主)の2代前は、国摩大鹿嶋命で、

:垂仁紀の「五大夫」の一人と書かれています。

:古代豪族の系図では、養子・連れ子が混入していて「父子」の関係は、

:怪しいですが、大体の(世代の)年代は、絞ることが出来ます。

(系図の見方01:夫婦同名)「多遅摩毛理」と「田道間守」は夫婦。

┬─清日子

└─多遅摩毛理(古事記:夫)

──清彦──田道間守(日本書紀:妻)

(系図の見方02:多夫多妻):清彦の子は、菅竈由良度見(田道間守)。

(系図の見方03:個人名の短縮形)「諸石宿禰」=「もろ石すく禰」

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/11/02 (Sat) 09:56:33

<歴史上の定点:01>:『続日本紀』の史料

<歴史上の定点:01>:『続日本紀』の史料

───────────────────────

:『続日本紀』《延暦九年(790年)七月辛巳》に、

:掲載図のような記述があります。

───────────────────────

:神功皇后摂政元年は、公式には、(辛巳)AD201年です。

:記事では、近肖古王(在位:346~375)の時代と重なりますが、

:辛巳は、AD321とAD381年ですから、重なりはしませんが、

:仲哀天皇元年(272年)を「神功皇后の摂政の年」と考えれば、

:なんとか重なりそうです。

:神功皇后=新羅奈勿王(:356~402)、と考えられれば

:もっと重なりますが、・・・。

:

:どちらにしても、仁徳天皇の時代は、辰斯王(:385~397)の

:孫にあたる太阿郎王が生きていた時代になりますから、

:400年頃になります。

_(近仇首王)(在位:385年~392年)

:百済王貴須王――辰斯王――辰孫王(智宗王)――太阿郎王

:(在位:375年~384年)___(応神朝来朝)__(仁徳天皇近侍)

:ここで、大切なことは、日本書紀の公式な年代である

:仁徳天皇即位(癸酉:313年)よりも、「続日本紀」は、

:百済王の子孫の豪族の主張を認めていることです。

:(この主張を続日本紀が認めることは、複数の天皇が同時に存命)

:(していることを、自ら認めていることになります。)

:(複数の天皇の同時存命を、日本書紀がどのように誤魔化したかは)

:(後日、質問/機会があれば、書こうと思います。)

:(仁徳天皇の即位は、おそらく100年ズレの413年になります。)

:また、この記述から、いわゆる「応神天皇」の生年が、380年生として

:(神功皇后の存在を含めて)(ほぼ)確定されます。

:そして、これは、前掲の自作の系図とも、シンメトリック論とも

:矛盾はしません。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/10/27 (Sun) 07:15:22

.

.

武内宿禰(息長宿禰王)

│

├──────好太王(374年生・413年没)

│______(広開土王:391年即位)

│

├─息長日子王(好太王碑文に出てくる「倭軍」)

│

├─神功皇后(新羅「奈勿王」)

│___│

│___├─允恭天皇(新羅訥祇王)

│___├─仁徳天皇(倭王「讃」)

│___└─若野毛二俣王(倭王「彌/弥」)──履中天皇──市辺天皇

│

├──女────朴堤上

│

└────────────磐之媛命

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/10/27 (Sun) 06:23:51

(再掲です。)

(再掲です。)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(2) - 米田

2024/07/18 (Thu) 08:33:26

:「葛城氏」の系図を自分なりに、復元してみました。

:私の(自作)系図は、「多夫多妻」を多用しています。

:復元に当たっては、父と娘(連れ子を含む)の続柄を

:重視しました。

:シンメトリックから見た「3~4世紀の構造」

孝霊天皇(辛未:251年)←(難升米=梨迹臣命=初代天皇として)

→垂仁天皇(壬辰:272)の99年(370年)→→仲哀天皇(壬申:372年)

→垂仁天皇(壬辰:332)の39年(370年)→→仲哀天皇(壬申:372年)

孝霊天皇(辛未:251年)←(孝霊→景行→日本武尊→成務=武内宿禰)

→景行天皇(辛未:311年)の60年(371年)→仲哀天皇(壬申:372年)

→成務天皇(辛未:311年)の60年(371年)→仲哀天皇(壬申:372年)

:「神功皇后は、開化天皇のひ孫である」の系図。

─開化天皇──息長水依比売─┬─武内宿禰──神功皇后─┬允恭天皇

─孝霊──景行─日本武尊─┐┘(水穂之真若王)

____(彦狭嶋)_____└────────仲哀天皇─┘

────────────────────────────────

4世紀における年代特定。

<『風土記』(東洋文庫)の干支から見た、即位(太歳)の推測年代>

────────────────────────────────

P-283_孝霊天皇_伊賀国

孝霊天皇の時代・癸酉の歳=253年_孝霊天皇元年(辛未)=251年

P-308_垂仁天皇_陸奥

垂仁天皇27年(戊午)=358年___垂仁天皇元年(壬辰)=332年

P-297_応神天皇_伊豆国

応神天皇5年(甲午)=394年___応神天皇元年(庚寅)=390年

────────────────────────────────

:以下は、スレ「7 月講演会:青柳泰介先生」に書いたものです。

:「葛城氏」に対しての、私の考えをまとめてみました。

:和歌山の「紀ノ川」から「葛城」に連なる一帯は、

:阿波忌部氏と同族の支配者層が支配する領域でした。

:250年頃から、この「阿波忌部氏を含む一族」は、

:没落していきます。

:それまでは、部民と支配者は、地域の中で、ほぼ一体化して

:いました。それが、支配者が没落・交代するなかで、部民は、

:ほかの新しい有力な支配者の配下に組み込まれていきました。

:これが、「部民制」といわれるものと考えています。

:古い時代の支配者とのつながりは、「一宮」の「祭神」を

:みると分かります。

:支配者層の交代は、神功皇后の時代の「忍熊王の反逆」という

:形で、記録されています。いわゆる応神天皇の誕生は380年

:ですから、この政権交代は、380年頃の話になります。

:381年2月皇后は南、紀伊の国に至り、太子と日高で会った。

:この日本書紀の一文から、想像してみます。

:神功皇后の父親である「武内宿禰」は、山背・菟道の方面から

:攻めていった。

:若野毛二俣王(380年生・紀角)の父親(誉田別尊)は、

:和歌山の「紀ノ川」から「葛城」に向かって、攻めていった。

:

:「武内宿禰・神功皇后」父娘が、畿内を支配したとき、

:葛城の一帯は、紀氏(若野毛二俣王・紀角)が支配することに

:なった。

:仁徳天皇(蘇我石川)は、413年頃、難波に宮を作って、

:草香(日下)から、後背地の石川の辺りを押さえた。

:かなり粗っぽい考察(推測)ですが、

:こんなことを考えました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/10/20 (Sun) 15:51:54

<添付している画像を「見やすく表示」する方法について。>

<添付している画像を「見やすく表示」する方法について。>

画面の右上の「…」を左クリックすると、

ズームで倍率を変更できます。

画像が見ずらい時には、倍率を変更して、

見やすいサイズに、変更して画像をご覧下さい。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/10/20 (Sun) 15:08:33

┌

┌

│米田さんの場合も、証明無しに、いきなり他国の

│王や漢人の官吏が、倭国の大王に化すのは、

│私には、全く理解できず、その部分が絡むと、

│お手上げです。

└

:石見介さんの指摘は、その通りです。

:系図(解読・復元)の話は、(とにかく)ややこしいのです。

:これを、いかに易しく話が出来るか、今は「試行錯誤」の状態です。

:「王統譜(皇統譜)」では、世襲の有無が問題になります。

:「三国史記・新羅本記」に、下記の言葉が載っています。

:「人のあとを継いで〔王となる〕ものは、〔前王の〕子となるのです

:(云々)。」

:日本書紀も古事記も、父子関係には、多少の疑問を持っています。

:つまり、「天皇の子」の中に、「后(妃)の連れ子の実子扱い」や、

:「娘婿の実子扱い」が、実子の中に、紛れ込んでいるのではないか、

:という事です。

:こんな話をしていても、話が前に進まないので、前に進みます。

:(古事記も日本書紀も、両方とも正しくもあり、偽でもあります。)

:雄略天皇の母(忍坂大中姫命)の話を(これから)書きます。

(紀01):忍坂大中姫命は、応神の子の若野毛二俣王の娘である。

(紀02):雄略天皇の母親は、忍坂大中姫命である。

(紀03):雄略元年(457年)、春日大娘皇女を皇女と(認知)した。

___:(雄略天皇の生年は、「437年±20」と考えられる。)

(古04):応神記、若野毛二俣王の娘は、忍坂之大中津比売命である。

___:意富富杼王(大郎子)は、若野毛二俣王の子である。

(古05):応神記、若野毛二俣王の母は、息長真若中比売である。

(古06):応神記、若野毛二俣王の母と妻は、姉妹である。

(古07):応神記、倭建命のひ孫の姫は、忍坂大中比売を生んだ。

(紀08):神功皇后(息長帯日売命)は、380年、応神を生んだ。

(紀09):応神紀、太子(応神)は、笥飯大神と名を取り換えた。

(古10):允恭記、天皇の享年は78歳、甲午(454年)←377年生。

:なるべく、父子関係を避けて系図を作ると、上図のようになります。

:これに、若干、手を加えると(未完成ですが)下図の様になります。

:記紀の続柄の違いに気を付けて解読すると、このように復元されます。

:「聖徳太子」の前に、例として「忍坂大中姫命」を解読復元しました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 石見介

2024/10/19 (Sat) 03:34:58

「討論室」が、現実には、殆どのスレで全く議論が交わされず、「独白室」「自説の宣伝室」や、「講演の紹介室」と化しています。その原因は、スレ主の「討論拒否」、スレ主の主張の根拠となる「方法論」や「提示されたデータ」が、極めて特異で、他者が議論の共通基盤が無く、参加できないと、感じるからだと、思われます。

米田喜彦さんの場合も、証明無しに、いきなり他国の王や漢人の官吏が、倭国の大王に化すのは、私には、全く理解できず、その部分が絡むと、お手上げです。日本列島内の豪族でも、基本的文献等で、他氏族とされるものが、自在に、大王家の系譜に入ったり、又、文化人類学的に、極めて稀な、多夫多妻の頻発等、受容困難で、討論に参加できない場合が、殆どです。

しかし、今回の「船氏王後墓誌」或いは、『王年代記』を引用した中国史書と、記紀の比較は、基本的に、文献史学の方法論に基づいておられ、倭ヤシの知れでも、『隋書俀国伝』で、同じ時期を扱っており、討論可能立ち感じました。

ご迷惑かもしれませんが、ご容赦お願いします。

まず、討論の基礎になる資料については、日中韓の史書や金石文ですが、私のスレでの検討の際には、『船氏王後墓誌』を、失念していました。

これに,宋代の『王年代記』『上宮法王定説』「元興字」関連のものを古話得て、討論したいと思います。

『船氏王後墓誌』の資料解釈として、「とゆら」を、誰に比定するかですが、紀の「天皇」のみを候補者とすれば、「用明」になりますが、範囲を有力王族に広げれば、「親子同一雇呼称」で、「厩戸皇子」即ち聖徳太子になります。

このほうが、『隋書俀国傳』の記述内容と、対応します。AD600年の紀に記されない「遣隋使」の時の倭国の大王は、「天を兄、日を弟とする」「夜の食す国」の支配者「月」の顕現である月読命」という「祭祀王」であり、AD607年の大王は、仏教導入派に、代わっています。

即ち『船氏王後墓誌』が、既に「夜の王」が否定され、大王名簿から、抹殺された[第一次改変」の資料に、なります。

次の『王年代記』は、宋代の書もいデスガ、崇仏派の蘇我氏本宗家める防護の、崇峻の部分的復権と、仏法の守護者たる「聖徳法王」が否定され、推古の治世が大幅に延長された、現行『日本書記』の大王系譜とほぼ同一だと思われますが、『日本書紀』に記載された、継体欽明皇統の、極端な近親婚の叙述を、削除した「外国向け倭国、日本国歴代君主名簿」として、作成された。私は、『日本書記』完成後に、ほぼ『王年代記』と同様な、中国、半島の儒教国家で忌避される同一父系氏族内の近親婚を、記述せず、且つ複数だ王並立ではない単独大王を列記した、対外用簡易史書が、編纂されたと推測しています。

ここでは、後代ですが、周獄死所で書名お確認できる『王年代記』の名を、仮称として使用しましたが、あるいは『日本帝紀』(『三国遺事』に名がみえる)等、別な書名かも知れません。、

以上のように、私は、現時点では、考えています。

『日本書記』は、日本列島に於ける大王家⇒天王家の「支配の正当性」主張にあり、それは、「易姓革命の否定」即ち「万世一系」と、「中国へのかつての朝貢の否定」と「複数王制の否定と唯一の大王の君臨」にあり、又、他氏族に対する大王天皇家の絶対的な優位も、主張されています。

編集未済

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/10/16 (Wed) 07:27:28

(下記の投稿の続きです。)

(下記の投稿の続きです。)

┌

│Re:(3) - 米田 2024/09/30 (Mon) 23:09:06

│<史料(資料)をどう使うか。>

└

*****

「易姓革命」(ウィキペディアより)

:

:易姓革命(えきせいかくめい)とは、古代中国において

:起こった孟子らの儒教に基づく、五行思想などから

:王朝の交代を正当化する理論。

:

:後漢(劉氏)から魏(曹氏)のように、前王朝(とその王族)

:が徳を失い、新たな徳を備えた一族が新王朝を立てた

:(姓が易わる)というのが基本的な考え方であり、血統の

:断絶ではなく、徳の断絶が易姓革命の根拠としている。

:

:ほとんどの新王朝では、史書編纂などで歴代王朝の正統な

:後継であることを強調する一方で、その正当性を強調する

:ために前王朝と末代皇帝の不徳と悪逆が強調される。

*****

:漢文で書かれた「日本書紀(編纂)」の目的は、何だろうか。

:

:天武朝は「新たな徳を備えた一族が新王朝を立てた」。

:「史書編纂などで歴代王朝の正統な後継(云々)」。

:「前王朝と末代皇帝の不徳と悪逆が強調される」。

:「日本書紀(編纂)」は、これらを正当化するために、

:編纂された、と考えられます。

:

:そうすると、いわゆる「大化の改新」や「壬申の乱」で、

:(日本書紀では、)新王朝の正統性が強調されています。

:『船氏王後墓誌』という史料が正しいとすると、日本書紀で

:云う処の「敏達天皇」から「舒明天皇」までの期間には、

:「おさだ」「とゆら」「あすか」という3人の帝が日本に

:居たことになります。

:日本書紀は、この3人の帝を「敏達」「用明」「祟峻」

:「推古」「舒明」の5人の天皇に割り振っています。

:これは、720年完成の日本書紀の記述です。

:701年頃の編纂状況としては、下記の通りです。

『新唐書日本伝』の記述による歴代天皇

───────────────────────

:⓪欽明天皇の11年は、梁の承聖元年(552年)に当たる。

:次は①海達(敏達)。

:次は②A用明、また②B目多利思比孤といい、

(次用明,亦曰目多利思比孤,隋の開皇末(600年)に、

:_初めて中国と通じた。)

:次は③崇峻。崇峻が死ぬと、欽明の孫娘の④椎古が立った。

:次は⑤舒明。

┌

│『船氏王後墓誌』:「祟峻」は、いない。←(編纂の前)

│『新唐書日本伝』:「祟峻」は、600年よりもあと。

│『完成日本書紀』:「祟峻」は、600年よりも前。

└

:このような流れで、日本書紀の編纂は、変化していきます。

:つまり、日本書紀は、(壬申の乱以降の)新王朝の正統性と

:(王朝の)連続性を強調するための道具です。

:系図解読復元マニアとして、日本書紀を見ると、

:登場人物のほとんどは、(肩書は別にして)実在しています。

:(神功皇后に該当する女性は、実在しています。)

:

:続柄については、「娘婿の実子扱い」とか「異父同母兄弟」の

:存在を認めることで、系図的には解決できると考えています。

:

:誰を天皇にするかは、(編纂上の)恣意的な問題です。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/10/13 (Sun) 11:17:04

<「系図」を使って(年代を)考察する。>

<「系図」を使って(年代を)考察する。>

┌

│■発表者

│1)10:00~10:45 諸岡 かおり

│『神武天皇論 ―「神武天皇=徐福説(衛挺生)」と

│ 現在の神武天皇論から考える―』

└

:「現在の神武天皇論」の主流が、どんなものか知りませんが、

:「神武天皇論」の発表とのことで、興味が湧いてきました。

:

:他人の論を理解するには、自分の「神武天皇論」と

:(どこが同じで、どこが違うか)比較することが、理解の早道

:だと考えたので、自分なりの「神武天皇論」を書いてみます。

:私の主眼は、「神武天皇」はどの時代に生きていたか、です。

:簡単に云うと、神武天皇は、天照大神の時代よりも後だろう。

:ということで、「古代豪族系図集覧」の系図を使いながら、

:まず、天照大神の時代に出てくる「天児屋根命」とその両親に

:ついて、調べました。

:「天児屋根命」の父親は、「居々登魂命」です。

:「天児屋根命」の母親は、「許登能麻遅媛命」です。

:「夫婦同名」の原則から考えて、これは妥当です。

:ここに加耶王「居登王」が、加わります。

:「居登王」と「居々登魂命(許登‥)」が同一人物だろう。

:すると「(㋐メノ㋙ヤネ)」「阿鼓王(アコ王)」

:が、同一人物に見えて来ます。

:女性の出産可能年齢を13歳から33歳とすると、

:正見母主の生年は、概算でAD18年頃だと見えて来ます。

:(系図にすると、下図のようになります。)

居登王(8世の孫)──┬─阿鼓王(天㋐メ児㋙屋根命)

(許登能麻遅媛命)

正見母主(18年頃生)─┘┐__(AD42年生)

天神夷毗訶之(金氏)──┴──首露王(大国主命)

(スサノオ)

:少し脱線しますが、金官加耶は、正見母主のあと、金首露

:でしたが、兄の阿鼓王の父(居登王)によって、金官加耶を

:追い出されています。

:(居登王の祖父を、「赫居世=津速魂命」と考えました。)

:私は、「金首露」=「大国主命」と考えていますので、

:スサノオ追放のあと、大国主命は、半島を追い出されて、

:(このとき、)出雲にやって来たと考えています。

:「天児屋根命」は、記紀の「天照大神」の段に登場します。

:「天児屋根命」は、「天御中主神」の「9世の孫」です。

:伊勢の国の風土記によると、(東洋文庫、P-284)

:そもそも伊勢の国は、天御中主尊の12世の孫の「天日別命」が

:平定したところである。「天日別命」は、神武天皇が云々。

:と、書かれています。

:また、阿波忌部氏の系図に出てくる「天富命」の伝承にも

:(ウィキペディアより)

:天富命(あめのとみのみこと)は、太玉命の孫。

:神武東征において橿原宮を造営し、阿波国に続いて

:房総の開拓をした。

:とあります。

:神武天皇は、本当は誰か、ということになると

:(神武東征の主役は、「天日別命」だろう、とか)

:話は、少しややこしくなりますが、

:神武天皇の時代(いわゆる神武東征の時代)でしたら、

:(難升米こと「梨迹臣命」は15世の孫で、3世紀前半です。)

:天照大神の時代(1世紀中ごろ)よりも後の時代ですから、

:神武東征は、2世紀の中頃である、と考えることが出来ます。

:系図を使って、「神武東征」の時代を絞ってみました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/10/03 (Thu) 11:52:53

<「近江国」と「遠江国」に対する「違和感」>の補足

<「近江国」と「遠江国」に対する「違和感」>の補足

┌

│Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

│2024/08/26 (Mon) 01:53:05

│

│<「近江国」と「遠江国」に対する「違和感」>

│

│:記紀を読んでいて、「近淡海(ちかつあはうみ)」と

│:いう言葉に(むかし)出会いました。

│:古くからある言葉だろうと、漠然と感じていました。

└

:松木さんのYouTubeを見ていて、

:「近江国」と「遠江国」がよく表れている地図が

:ありましたので、スクショ(10/01)しました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/09/30 (Mon) 23:09:06

<史料(資料)をどう使うか。>

:私は系図解読復元マニアです。資料を読むときには、

:その記事を系図に書き直して(書き移して)、系図が

:成立するかどうかで、真偽を判断してきました。

:ありえないと思える記事には、多夫多妻や、続柄のウソ、

:記事自体のウソの可能性を(できる限り)調べます。

:私は、基本的には、矛盾する二つの記事があった時には、

:可能な限り、「両方とも正しい」と考えています。

:もっというと、何かを加えると、「両方とも正しい」という

:状態になるのではないかと、その何かを探しています。

:系図の解読・復元においては、「マイルール」として、

:「娘婿の実子扱い」「連れ子の実子扱い」「夫婦同名」

:「○○の君は、○○の妻(女性の領主)」「多夫多妻」

※:各史料についての、自分なりのスタンスを書きます。

・先代旧事本紀

:使えるものは、可能な限り、使います。

:ほかの史料と、漢字が違っていても、「読み」が同じで

:あったり、これは「短縮形(口承による変形)」だろうと

:思えるものは、同一人物にしています。

・風土記

:日本書紀と同時代の記録なのに、ちょこちょこと、

:日本書紀とは違うことが書かれていて、真実味があります。

:何ヵ所か、干支の表記もあって、これは、風土記のほうが

:(記紀よりも)正しいと、感じさせます。

・三国史記

:この史料は、大変興味深い史料でした。

:この史料は、楽浪郡(帯方郡)・玄菟郡などの史料が

:使われているようで、年代が、ものすごく細かいのです。

:年代といっても、ずさんなところはものすごく杜撰です。

:細かい処と杜撰な処のバランスの悪さが妙に、不器用さを

:感じて、私は好感を持っています。

:(使える処は、どんどん使いましょう、ということです。)

:

:5世紀、百済の上表で、百済は夫余の出だと主張しています。

:けれども、王統譜をみると、始祖の朱蒙の以降に、接点は

:見つかりません。

:高句麗と夫余の同じところ・違うところを予想します。

:夫余の構成(解氏・于氏・王氏・金氏・張氏匈奴)

:新羅の構成(朴氏・解氏・于氏・金氏)

:百済の構成(女王制?:解氏・于氏・朴氏・金氏)

:高麗の構成(于氏・解氏・朴氏・金氏)

:倭国の記紀:于氏(阿波忌部氏)、朴氏(中臣氏)、金氏

:楽浪郡・玄菟郡など、解氏が主流だったはずですが、

:百済に解氏が少し残っている程度で、半島全体でみると

:解氏・于氏は、没落していきます。その代わり、倭国で力を

:つけた金氏と朴氏が、夫余の方まで支配を広げていきます。

:紀元前後の始祖だけが、同祖であるという主張は、

:百済・高句麗ともに、ウソをついているだろうというのが、

:私の直感です。

:倭国が、百済の次期王を人質に取っていたり、

:532年から540年頃の高句麗の内乱ぶりを日本書紀だけが

:記述していたり、新羅の金春秋が倭国に人質に来たりと、

:倭国と韓三国との密接な関係が、いたる処に書かれています。

:それは、「魏志倭人伝」「隋書俀国伝」にも書かれています。

・高句麗本記(三国史記)

:高句麗(夫余)という国の興亡を見ていきます。

:1世紀前半:弗流・温祚による、楽浪郡・半島南部への移住。

:3世紀前半:公孫氏の独立に巻き込まれています。

:3世紀後半:慕容氏によって、夫余一時滅亡。

:(少名彦?が、扶余王を継ぐ)

:4世紀前半:楽浪郡の消滅(高麗による併合)

:(多遅摩毛理が高麗の人質として、慕容氏に出向く。)

:(大水口宿禰→五十日足彦=高雲→慕容佐=仁徳天皇)

:4世紀後半:神功皇后・武内宿禰による三韓征伐

:(広開土王は、武内宿禰の息子だろう。)

・墓誌などの史料(矛盾していても、もっと、活用しよう。)

────────────────────────────

※:『船氏王後墓誌』の紹介

(7世紀後半に作られた「墓誌」であるから、

_かなり正確である。)

────────────────────────────

『船氏王後墓誌』

「・・・首(おびと)之生

於乎婆陁(おさだ)宮治天下天皇之世奉仕

於等由羅(とゆら)宮治天下天皇之朝至

於阿須迦(あすか)宮治天下天皇之朝天皇

________照見知其才異仕有功勲 ・・・

於阿須迦(あすか)天皇之末歳次

辛丑(641年)十二月三日庚寅故

戊辰年(668年)十二月殯葬於松岳山上共婦・・・」

『日本帝皇年代記』によると

572年、(おさだ)帝即位(34歳:539年生)

592年、豊浦(とゆら)帝即位

629年、(あすか)帝即位(36歳:594年頃生)

:上記の史料が正しいとすると、日本書紀で云う処の

:敏達天皇から舒明天皇までの期間には、

:「おさだ」「とゆら」「あすか」という3人の帝が日本に

:居たことになります。日本書紀は、この3人の帝を

:「敏達」「用明」「祟峻」「推古」「舒明」の5人の天皇に

:割り振っています。

:

:私は、3人の帝も5人の天皇も、それぞれ正しいと思いますが

:日本書紀は、天武天皇が自分の先祖をある時は、優先し、

:ある時は、先祖の出自を系図的にわざと隠しています。

:また、700年以降、天智天皇系が力をつけてきて、というか

:天武天皇系が男系に恵まれずに、没落していくなかで、

:日本書紀の改ざんが行われたようにも見えます。

:とにかく、日本書紀は、原則的に、7世紀の「編集物」です。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/09/30 (Mon) 11:33:38

─────────────────────────────

─────────────────────────────

◎:『古事記』での時系列の流れ(人物の特定は、推定です。)

─────────────────────────────

__:(日本書紀:太歳甲寅114年。おそらく、神武の誕生年)

(01):出発地は、日向。日向で、手研耳命誕生。(西暦X年)

__:途中、豊国の宇沙に到着した。

(02):筑紫の岡田宮に1年間、滞在。__(西暦X+1年)

(03):安芸国の多祁理宮に7年間、滞在。(西暦X+8年)

(04):吉備の高島宮に8年間、滞在。__(西暦X+16年)

(05):ヤマトに東征した。_______(西暦X+17年)

※:(独自の)系図解読・復元から、分かっていること。

_:(日本書紀では)手研耳命は、第2代綏靖天皇である。

_:手研耳命は、新羅伐休王(=高麗抜奇・196年没)である。

_:古事記、綏靖天皇の享年は45歳。

_:綏靖天皇(伊買)の没年を196年とすると、152年生。

──────神武天皇────┬─手研耳命─┬綏靖天皇

____┌─媛蹈鞴五十鈴媛─┘

事代主命┴────────五十鈴依媛─┐─┘(↑152年生)

──────神武天皇─────────┴卑弥呼(151年生)

(推定の計算)

:神武=新大王として、神武の母親の生年は、165-76=89年

:神武の誕生は、114年。

:古事記、(手研耳命の子の)綏靖天皇の生年は、152年頃。

:紀:神武31年、天皇は巡幸した。(121年+30=151年)

:この年に、意味があるとすると、151年、卑弥呼誕生。

:(西暦X+17年)=(121年+31-1)=151年

:(西暦X)は、134年。(このころ、手研耳命、誕生。)

:もしかすると、卑弥呼は、吉備で生まれたかもしれない。

*****

┌

│Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

│2024/09/25 (Wed) 08:57:29

│<楯築弥生墳丘墓の墓主についての考察>

│楯築弥生墳丘墓の墓主は、誰か。

└

*****

:ここまで、書いてきて、今、書いている「年代(時系列)」と

:09/25に投稿した「年代(時系列)」が、食い違っている

:ことに気が付きました。

:間違っているとして、どちらか、または両方を否定するのは

:簡単ですが、それでは、面白くありません。

:両方が、なるべく正しいとすると、どうなるか・・・。

:比べてみて、分かることは、「09/25に投稿」の主役は、

:ニギハヤヒ(婆娑王)です。

:つまり、安芸に7年、吉備に8年は、ニギハヤヒでした。

┌

│146年、遂成は倭山の麓で田猟し、云々。

│148年、人を派遣して、大祖大王の嫡子の莫勤を殺させた。

└

:そして、大祖大王の嫡子の莫勤を殺したのは、ニギハヤヒ。

:つまり、「神武東征」の少なくとも、

:吉備までは、ニギハヤヒ(婆娑王)の話でした。

・米田は拙論を公表する時に、いつも結論だけを公表している

:ように見えると思います。

:実際には、こんな地味なことを延々としています。

:こんな作業の中で、「この系図は成立する」とか

:「この系図は、成立しない。つまり、ウソである。」とか

:調べています。

:「この系図は成立する」というものだけを集めると、

:結果的に、(整った)結論だけを発表している事になります。

:考察の途中経過(失敗作・推敲の途中)を見ていただく事で、

:何をしているかを、理解して頂けるとありがたいです。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/09/28 (Sat) 08:11:23

<楯築弥生墳丘墓の墓主についての考察>

楯築弥生墳丘墓の墓主は、誰か。

松木武彦先生のYouTubeを見ていて、閃きました。

┌

│楯築の墳丘墓の中心の棺とそれを包む木の部屋で

│それを包むという このスタイルは中国の貴人の

│スタイルで葬られているわけなんです。

│楯築が築かれた時期(2世紀中頃:松木)には云々。

└

(結論)

:楯築弥生墳丘墓の築造時期が2世紀後半でなくて、

:2世紀中頃だとすると、高句麗本紀の148年の記述、

:「王は、人を派遣して、大祖大王の嫡子の莫勤を殺させた。」

:の「莫勤」が、楯築弥生墳丘墓の墓主の可能性が高いです。

********************

<分からない事を考える時には、「置き換え」て考察します。>

(疑問01):

:倭人が中国の貴人の埋葬方法で葬られる事は、あるだろうか?

(考察01)

:幕末に、島津の殿様が、キリスト教の墓に埋葬されることは

:あるだろうか?___考えられないです。

(疑問02)

:稲作技術の伝来について。倭人が大陸(半島)の人から

:稲作技術を教わって、稲作を始めることは、可能か?

(考察02)

:用水・排水、稲の収穫等、稲作は一つの文化のかたまりです。

:渡来人(出戻りを含む)が、集団でやって来て稲作を始めた。

(置き換え)

:仏教伝来は、倭人が仏教を教わって、信じるようになった。

:ではなくて、

:移住してきた人間(高向氏)が、仏教を持ち込んでいた。

:高向氏は、娘を皇族に嫁がせたために、高向氏の血を

:受けた皇族は、崇仏派になった。従来の皇族は、廃仏派。

:廃仏派・崇仏派で争った結果、廃仏派は、争いに敗れた。

:その結果、倭国は、崇仏派の国になった。

(疑問03)

:吉備(国)は、倭人の国で、良いのだろうか?

(考察03)

:秦王国の人は中国人と同じである。(←:隋書俀国伝)

:隋書俀国伝に書かれている、「秦王国」は、吉備の国だろう。

(考察03)

:「貝の道」でみると、吉備は、弥生時代「港湾都市」だった。

:船の所有者、船員は、倭人というよりも、中国人と見た方が

:良いと思う。

(疑問04)

:「神武東征」において、吉備に数年も留まることは、

:何かおかしい。「神武東征」という目的自身が、疑問である。

(考察04)

:交易都市・国際都市の吉備を治めるのに、数年かかることは

:何か腑に落ちないです。

(考察04)

:風土記には、「神武東征」の記述では、神武の武功は

:ありません。

:風土記では、「東征」の主役は12世の孫の「天日別命」です。

:また、伝承では、「天富命」は、「神武東征」の主役です。

:系図に書いてみると、たしかに「神武」が主役です。

:けれども、日本書紀は、本文と一書では、系図的には天皇は、

:(一書には、神武の記述はありませんが。)別人です。

:「神武東征」を見ていると、戦国時代の、小田原攻めの

:あとの、「家康の関東国替え」と似ているような気がします。

:つまり、「秀吉」の存在から「家康の国替え」を見るのです。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/09/25 (Wed) 08:57:29

<楯築弥生墳丘墓の墓主についての考察>

<楯築弥生墳丘墓の墓主についての考察>

楯築弥生墳丘墓の墓主は、誰か。

松木武彦先生のYouTubeを見ていて、閃きました。

全邪馬連の<私の「邪馬台国論」・「古代史論」>に

投稿した(保存されている)拙論に追加して、考察します。

┌

│楯築の墳丘墓の中心の棺とそれを包む木の部屋で

│それを包むという このスタイルは中国の貴人の

│スタイルで葬られているわけなんです。

│楯築が築かれた時期(2世紀中頃:松木)には云々。

└

(結論)

:楯築弥生墳丘墓の築造時期が2世紀後半でなくて、

:2世紀中頃だとすると、高句麗本紀の148年の記述、

:「王は、人を派遣して、大祖大王の嫡子の莫勤を殺させた。」

:の「莫勤」が、楯築弥生墳丘墓の墓主の可能性が高いです。

┌

│当会(全邪馬連)会員の『私の邪馬台国論』『私の古代史論』

│平成30年(2018年)

│●『神武東征の出発点はどこか?

│ ―日本書紀の作られ方(5W1H)―』 米田 喜彦

└

────────────────────────────

◎:朴昌和版「婆娑尼師今記」と『古事記』との時系列の流れ

(人物の特定は、推定です。)

────────────────────────────

130年:脱解王が死んだ。

131年:四省聖母が太氏・祇摩王(葉江)を生んだ。

135年:大豊大母の伊利が逸聖(宇佐津臣命)を生んだ。

136年:恵后が死去。婆娑王は、雌神史省(史省夫人)を皇后に

___:した。

138年:聖父(許婁葛文王)の密妻・沙乙那が(男女の)

___:双子を生んだ。 ←:(五十鈴依媛命)。

139年:大樹角干(続柄不明)が死んだ。

___:天孫「饒速日尊」の即位か。

140年:美礼が摩帝(長髄彦)の娘・愛礼を生んだ。

141年:史省夫人(許婁の娘)が婆娑王の娘、

___:婁生(川派姫)を生んだ。(岡田宮に1年間)

142年:骨久が婆娑王の娘・骨花を生んだ。

___:(多祁理宮に7年間。:142~148年)←「安芸」

146年:美礼が相議の子・馬公を生んだ。

┌

│146年、遂成は倭山の麓で田猟し、云々。

│148年、人を派遣して、大祖大王の嫡子の莫勤を殺させた。

└

149年:(高島宮_に8年間。:149~156年)←「吉備」

152年:沙乙那を摩帝の密妻にした。

___:4月、摩帝の娘「愛礼」を「祇摩太子」の妃とした。

155年:閼智神君が死んだ。

___:許婁葛文王(事代主命=大三輪神)が死んだ。

156年:愛礼夫人を 雌神聖母にした。

___:(高島宮_に8年間。:149~156年)

157年:史省夫人=史后を「太聖」にした。

___:「ニギハヤヒの(黒速)」の「天の磐船」。

158年:婆娑王の子「居利(猪手)」が誕生。

___:「婆娑王(ニギハヤヒ・黒速)」が死んだ。

159年:葛文王摩帝(長髄彦)が死んだ。

┌

│◎:『日本書紀』:天皇は巡幸した。(神武31年=151年)

│(推測:152年頃、卑弥呼誕生。234年、太后の于氏が薨去)

└

◎:『先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀』

_:(天孫「饒速日尊」を祖とする物部氏の系譜)

_:(157年、)「饒速日尊(黒速)」は、

_:大倭の国の鳥見の白庭山(しらにわのやま)に移った。

_:(158年、)(味間見命が)生まれる前に、

_:饒速日尊(黒速)は、お亡くなりに成った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

_:「神武天皇A」=「伯固」=「高句麗新大王

_:(115年頃生・165年即位・179年薨去)」。

_:「天富命(鴨王=事代主命)」は、先遣隊として、

_:神武東征に登場し、橿原宮を造営した。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/09/23 (Mon) 11:44:38

米田の「系図解読・復元の世界」を紹介します。

(その1)

:「三国史記」を系図的に解読すると、始祖誕生以降の系図を

:それなりに復元することが分かってきました。(独自ですが)

:その中で「天照大神」は、高句麗本紀の

:太祖王(53~120頃)の母親であることに気が付きました。

:同じように、新大王(163~179)が、神武天皇であることに

:気が付きました。(神武のモデルのひとりではありますが)

(その2)

:新羅本記は、系図的に見て、247年以降、402年までは、

:国としては、崩壊しています。(国の成立は、402年以降)

:高句麗本記は、「○川王」は、女王としないと、

:系図が成立しませんでした。(国の成立は、331年以降)

:

:日本国はどうかと見ると、(シンメトリックの解析を含めて)

:祟神天皇の即位は300年。高麗美川王は、(:300~331)。

:垂仁天皇の即位は332年。高麗故国原王は(:331~371)。

:仲哀天皇の即位は、372年。小獣林王は、(:371~384)。

:日本書紀は、(前王死去の)翌年即位を採用しています。

:日本書紀の天皇(の一部)と、高句麗王の在位が、

:重なる事に何らかの必然を感じています。

:

:それぞれが「同一人物である」とは、云いませんが、

:(かなり強く)何らかの関連があるように見えます。

(その3)

:天之日矛の話をします。天日槍(天之日矛)は、父子の二人が

:モデルです。

:日本書紀では、同名の人物が父子の両方で使われています。

:

:垂仁天皇3年(274年)に来帰した(帰って来た)のは、

:子ども(彦狭嶋王)の方です。

(孝霊天皇_)

塞曹掾史張政┬─孝元天皇──大彦命──御間城姫

(天之日矛_)└─彦狭嶋王───────日本武尊

(味鄒王__)_(景行天皇)

:天之日矛は、塞曹掾史張政として倭国にやって来ます。

:そして、伊賀の国風土記によると、癸酉(みずのととり)の

:253年に、伊勢の国を分かって伊賀の国を作っています。

:この時の領主は、「伊賀津姫」です。

:この人物は誰か?

:この「伊賀津姫」は、夫婦同名の原則から想定すると、

:「伊賀津臣命」の妻の「天女の妹」に該当します。

:

:塞曹掾史張政(孝霊天皇=天之日矛=味鄒王)は、

:266年に台与の遣使と一緒に、半島に戻っています。

:

:味鄒王は、284年に亡くなっています。

:垂仁天皇3年(274年)に来帰した(帰って来た)のは、

:子ども(彦狭嶋王)の方です。

:そうすると、孝元天皇・大彦命を倒して、祟神天皇を擁して

:倭国を建国したのは、彦狭嶋王(景行天皇)の子どもの

:「日本武尊」ということになります。

PS

:景行天皇55年(305年)、彦狭嶋王(景行天皇)が薨じた。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/09/23 (Mon) 10:36:13

桜井茶臼山古墳の「墓の主」は、誰だろうか。

桜井茶臼山古墳の「墓の主」は、誰だろうか。

:私の系図考察では、下記のように考えています。

__(細媛命)__________(台与)

┌─奈是理姫─┐──絚某姉──欝色謎命─┐(257年頃生)

│______├┐

│_孝霊天皇─┘└─孝元天皇──────┴─大彦命

│(天之日矛)

┤(塞曹掾史張政)

│

└─梨迹臣命──神聞勝命(開化天皇=大綜杵命)──祟神天皇

・卑弥呼=日子八井耳命=太后の于氏(234年薨去)だろう。

(箸墓の主は、この卑弥呼か、倭迹迹稚屋姫命だろう。)

・台与=倭迹迹日百襲姫命=欝色謎命は、240年頃生だろう。

・梨迹臣命=難升米で、250年前後に亡くなったのだろう。

・孝霊天皇=天日槍=塞曹掾史張政、だろう。

(張政の帰国は、266年になります。)

・神武天皇の即位は、AD300年だろう。

:「三角縁神獣鏡」の作成と配布は、主に「張政(天日槍)」が

:していたと考えています。(梨迹臣命=難升米、死亡のため)

:「張政=孝霊天皇」と考えますと、大彦命の誕生は、

:257年頃になりますので、

:梨迹臣命=難升米が、亡くなった後の日本は、孝元天皇と

:大彦命(257年頃生)の成長を見届けて、というか、

:国内が落ち着いてきたので、奈是理姫─絚某姉─欝色謎命の、

:在地勢力(国母)と孝元天皇に(張政は)任せてというか、

:追い出されるように、張政は、帰国したのだと考えました。

:

:そして、桜井茶臼山古墳は270年頃に築造されていますか、

:270年頃に亡くなったと思われる人物を探すと、

:奈是理姫(細媛命:孝霊天皇后)が、第一候補になります。

:第二候補は、絚某姉だろうと考えます。

:

:系図から、人物の没年を考えることは出来ます。ですので、

:桜井茶臼山古墳の築造時期から「墓の主」を絞ることは

:出来ます。考古学の話から、こんな事ばかりを考えています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/09/17 (Tue) 13:45:52

┌

│(従って)広域を支配する「王」は存在していなかった。

└

・「キングダム(劇場版)」を録画で、最近見ました。

:そのほかのアニメ版もいくつかYouTubeで見ました。

:最近、気が付いたのですが、「六大将軍」についてです。

:「六大将軍」と「6人の大将軍」とは意味が違うようでした。

:「六大将軍」というのは、「秦」の国で、「国」を分割して、

: 6人の大将軍に行政・徴税・司法(警察権)・軍事(交戦権)

:の全権を与えるというものでした。

:で、これは、「一代限り」の「征夷大将軍(開府)」を

:「大将軍」に認めることになるのだろうと思いつきました。

:

:この考え方が正しいとして、古代の日本の中で、「六大将軍」

:に該当するものは、何だろうかと考えてみました。

:

:それでまず、思い浮かんだのは、祟神天皇の頃(300年頃)の

:「四道将軍」でした。

:そうすると、紀元前後から300年頃にかけて、部族単位で

:移動・入植・定住していた後期弥生人の集落を、「四道将軍」

:が、一代限りですが(婚姻で)支配を固めたように思います。

:

:この「四道将軍」による支配は、一代限りですが、

:入れ替わり立ち代わり、支配者は替わっても、それなりに

:機能したと思います。

:

:つぎの時代は、男系世襲を追求した「5世紀」です。

:(新羅は、「麻立干」の時代です。)

:任那の地域は、「上道」と呼ばれていました。

:この地域は一代限りで、若野毛二俣王→大草香王(牟都)の

:順番でした。

:

:仁徳天皇(大雀皇帝)の死後、日本列島は、(婿養子の形で)

:磐之媛→大中姫→黒媛→青海皇女(飯豊皇女)と続いた後、

:一度、断絶します。

:

:新しい流れは、「屯倉」の発生・設置と、

:筑紫磐井という、征夷大将軍の誕生です。

:(実質的な「国家分裂」の始まりです。)

:

:磐井(&塩古)は、高向系ですので、崇仏派です。

:宣化・欽明・稲目(尾輿)・守屋は、排仏派です。

:日本列島は、欽明と稲目(尾輿)の死後、守屋の死去で、

:(排仏は、)一気に崇仏に変わっていきます。

:

:崇仏の流れは、任那から始まったようです。

:そして、

:任那日本府、九州大宰府、吉備大宰府、(もしかしたら東国)

:の各地に幕府のような政権が出来上がったと思います。

:(日本/日本書紀から見た、高麗・百済の扱いは不明です。)

:

:日本(吉備)には、昔の「秦」(あるいは、前漢)の時代の

:風習が、色濃く残っているのだろうと思います。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/09/17 (Tue) 13:08:15

:「光る君」を見ていて、定子(道隆の娘)と彰子(道長の娘)

:「光る君」を見ていて、定子(道隆の娘)と彰子(道長の娘)

:と、日本書紀545・546年の高麗の大乱(中夫人・小夫人)の

:記事を比べて見ようと思いました。

:

:(安閑の息子531年被殺→同父異母兄弟→異父同母兄弟)

:(小夫人の舅氏と中夫人の舅氏の争い)は、系図的に見ると

:「藤原氏」の争いと、どの程度似ているかを調べてみました。

:

:久しぶりに、6世紀の系図を見直ししました。(最新改訂版)

:小夫人と中夫人の母親同士は、Wで従姉妹の関係にあります。

:

:定子(道隆の娘)と彰子(道長の娘)は、従姉妹の関係です。

童女君(大草香王の娘:450年生・531年没)

│

├─安閑天皇────────────┬─女───小夫人

│________┌─高橋大娘皇女─┘

├─春日大娘皇女─┤

│________└─橘仲皇女─┐_______(中夫人)

└─宣化天皇──────────┴─石姫皇女──笠縫皇女

:ちなみに、春日山田皇女(安閑后:562年没)は、

:欽明天皇の「叔母(おば)」になります。

:日本書紀編纂を決めた天武天皇は、「安(息長)」の一族です

:ので、高麗安原王の死後、高句麗を乗っ取った陽原王(磐井)

:は、日本書紀を書くときに、高麗王(狛王)としては、認め

:ないぞという、暴露(異説)を日本書紀に書き残しています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/08/26 (Mon) 01:53:05

<「近江国」と「遠江国」に対する「違和感」>

<「近江国」と「遠江国」に対する「違和感」>

:記紀を読んでいて、「近淡海(ちかつあはうみ)」と

:いう言葉に(むかし)出会いました。

:古くからある言葉だろうと、漠然と感じていました。

┌

│「遠淡海」とは都(当時の奈良)から見て遠くにある

│淡水湖という意味であり、近江国の

│「近淡海(ちかつあはうみ)」の琵琶湖と対比される。

└

:「遠江(とおとうみ)」という言葉は、700年頃というよりも

:2000年位前から、使われていたのではないか。

:そんなことを考えていました。

┌

│「江」(ウィキペディアより)

│海や湖が陸地に入り込んだ地形。→入り江。

│大河。中国では「江」といえば長江を指す。

└

:「近いと遠い」は、どこを基準(起点)にしているだろうか

:少なくとも、都(当時の奈良)からではない、

:というのが私の直感(感想)です。

:「近い入り江」と「遠い入り江」が、内陸の都(当時の奈良)

:からの距離を表すはずはない、というのが私の直感です。

:「近い入り江」と「遠い入り江」は、どこかの「入り江」を

:基準として、遠い・近いを表しているに違いない。

:AD700年頃に、「近江国」や「遠江国」という言葉が使われて

:残っていたので、便宜上、「国名」として使われた。

:ただ、それだけのような気がします。

:昔むかし、「ある入り江」を基準にして、「遠い入り江」を

:「遠江(とおとうみ)」と呼んでいたと、想像しています。

:その「入り江」は、どこだろうか。

:ここからは、想像をたくましくすると、

:BC210年頃、徐福を運んだ船団は、上海(松江)を母港にして

:松江(中海・出雲)に、停泊所(中継所)を作っていた。

:その時に、「遠い入り江」として、「遠江」もあった。

:その後、紀元1世紀頃、大国主命が出雲にやって来て、

:水運は、上海(山東)の船団から、楽浪郡・帯方郡(辰国)の

:船団に中心が移ってきました。

:その後、出雲の機能が播磨(吉備・阿波)に移って、

:船の移動(終点)は、琵琶湖への水運が主流になっていった。

:そして、琵琶湖のことを「近淡海(ちかつあはうみ)」と

:いうようになった。(と、推測しました。)

:アメリカの独立を考える時、米国への移住者を運んだのは、

:海運会社の船や、海賊船(奴隷船)でした。

:その後、船員や海賊は、アメリカの国民になっただろうか?

:答えは、「NO」です。

:ゼロではないですが、限りなくゼロに近いと思われます。

:同じ様に、倭国を構成する住民の大半は、米作りの農民です。

:米作りの農民は、大陸から半島を通って、やって来ました。

:水運業の水夫・船員は、それなりに大勢いたでしょうが、

:米作りの農民は、爆発的に移住(繁殖)したと考えられます。

:その結果、割合としては「海の民」や「山の民」は相対的に

:小さく、「米作りの民」に比べると、減って来たと思います。

「遠江国(とおとうみのくに/とほたふみのくに)」(wiki)

:遠江国は、日本の地方行政区分である令制国の一つ。

:東海道に属する。現在の静岡県西部、及び中部の一部

:(大井川の旧流である栃山川以西)。

:「遠江」の名称と由来

:六十余州名所図会「濱名之湖 堀江舘山寺 引佐之細江」

:古くは「遠淡海国(とほつあはうみのくに)」と表記された。

:また飛鳥京跡苑池遺構から出土した木簡には「遠水海国」と

:いう表記がされている。

:「遠淡海」とは都(当時の奈良)から見て遠くにある淡水湖と

:いう意味であり、近江国の「近淡海(ちかつあはうみ)」の

:琵琶湖と対比される。この

:「遠淡海」に関しては、一般的に浜名湖を指すとされるが、

:一方国府のある磐田湖(大之浦)を指すとする説もある。

:ただし大之浦は名称の通り浦であり、淡水湖でないことに

:留意される。(当時の浜名湖は淡水湖であったが、・・・。)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - 米田

2024/08/24 (Sat) 06:58:49

「ヤマト王権」という言葉に対する「思索・考察」

┌

│関川・坂論からヤマト王権論を考える(3)

│弥生時代の奈良盆地 - 当世奇妙

│2024/08/22 (Thu) 13:40:26

│

│奈良盆地の弥生時代には、唐古・鍵遺跡を中心とする

│「おおやまと]地域以外に、北の方向では「ふる」地域、

│「わに」地域、「さき」地域、南の方向には「そが」地域、

│「かつらぎ」地域がある。

│各地域に拠点集落があるが、その拠点集落も地域の「オウ」

│的存在にはなっていない。

│従って広域を支配する「王」は存在していなかった。

└

<「思索・考察」その1>

・日本書紀を読んで感じることは、天皇は、代替わりするたびに

_都(宮処)を変えています。

_理念としての、都(京)が遷都しないようになるのは、

_藤原京あたりからではないか。

_遷都ばかりしている都(宮処)を見て、「王権」を

_論じるのだろうか。

<「思索・考察」その2>

・「天照大神」や「独身の卑弥呼」、「13歳の台与」を

_「女王」として見る時、彼女たちを支える「五部」がいます。

_「ヤマト王権」という概念に、「女王」の存在を

_含んでいるようには見えないです。

<「思索・考察」その3>

(東遷の流れ:移住の流れ)

・神武天皇の東遷があったとすると、その直前に、

_(阿波忌部氏の先祖、)ナガスネ彦、ニギハヤヒが

_順番に東遷(移住・定着)していることが分かります。

_そして、神武と一緒に、事代主命(天富命)・天日別も

_やって来ます。そして、わりと共存しています。

(九州から分派・巣別れの流れ)

・そもそも、神武天皇に正統な「王権」は、あったのだろうか。

_私は、2世紀、帥升と神武は異母兄弟だったと考えています。

_帥升と息子が、「王権」として北部九州を支配しています。

_九州に居場所のない神武は、新天地を求めて

_事代主命(天富命)・宇佐津臣命(天日別)らとともに

_東遷(東征)しています。

_その後、神武は、帥升とその息子たちを倒して、倭国を

_支配していきます。

_神武の子孫は、手研耳命と卑弥呼に分かれて

_「王権」を争います。

_ポスト卑弥呼の争いでは、難升米と孝霊天皇(天之日矛)が

_権力争いに勝ち残ります。

<「思索・考察」その4>

・水銀朱から見ると、徳島は、阿波忌部氏の支配地であります。

_そうすると、徳島や大和は、王権の中心地というよりも、

_鉱業(水銀)の特産地という面が強かったのではないか。

・ヒスイの産地・支配。

・貝輪の産地・支配(貝の道)。

・水銀の産地・支配(徳島・大和)。

・水田の拡張(東国への移住・開拓)。

・ポスト卑弥呼の時代になって、中国への朝貢の結果、「王権」

_らしきものが(ようやく)意識され始めたと思います。

「徳島南部ライフサポートセンター」より、

<国内最大、最古級の「水銀朱」生産拠点、

_ 縄文後期の加茂宮ノ前遺跡>

以下、現地説明会の資料なども使わせていただきながら

私H・Oが報告します。

★当初の説明では弥生時代中期末から

鎌倉室町の遺跡と発表されました

昨年、平成30(2018)年7月14日(土)に行われた

現地説明会では、

「この発掘現場は那賀川河川改修事業の事前調査として、

_徳島県教育委員会と同県埋蔵文化財センターが平成28

_(2016)年8月から発掘調査を進めてきたもので、

_これまでに鎌倉時代の建物や墓、弥生時代中期末~古墳時代

_初頭(約2000年前)にかけての水銀朱(すいぎんしゅ)

_生産に用いた石杵(いしぎね)、石臼(いしうす)などの

_道具類、弥生時代中期末の竪穴住居跡から鉄器の加工を

_行った鍜治炉(かじろ)が発見されています。

_その周囲から加工のために使用した道具や製品なども

_出土しました。日本列島に

_鉄器製作技術がもたらされた時期のものであり、初期の

_鉄器製作と利用を考える上で貴重な成果を得られました」

との説明がありました。

「大和水銀鉱山(やまとすいぎんこうざん)」(wikiより

:大和水銀鉱山は、奈良県宇陀郡菟田野町

:(現・宇陀市菟田野)にあった水銀鉱山。

:概要

:中央構造線以北、西南日本内帯。室生火山群の南東に位置

:している。室生火山群の火山岩が変質した白土の節理に層状に

:自然水銀や水銀の原料ともなる辰砂(水銀朱)が含まれ、

:その鉱床が宇陀山地(宇陀市南部)にも達しており、

:露頭している場所を中心に古来から採掘が行われていた。

:水銀や辰砂(鮮血色をしている)は古代においては特性や

:外見から不死の薬として珍重された(毒であるが。詳しくは

:水銀中毒を参照)。

:水銀単体としてはめっきを行うために必要であり、辰砂は

:その色から古墳の内壁や石棺の彩色、壁画に使用された。

┌

│地域の「オウ」的存在にはなっていない。

│従って広域を支配する「王」は存在していなかった。

└

・「王」は、中国との外交の時に、必要ですが、豪族としては

_国内的には、どんぐりの背比べだったのだろうと思います。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - (管理人)

2024/08/18 (Sun) 11:59:43

:右図は、先代旧事本紀をもとに作った系図です。

:右図は、先代旧事本紀をもとに作った系図です。

:前掲の系図とは、微妙に食い違っています。

:結局、天照大神のあたりの系図は、未完成です。

:先代旧事本紀は、赫居世の男系子孫である「藤原不比等」に

:つながる、「藤原氏」中心の先祖の話です。

:

:イザナキの話は、「阿波忌部氏」の先祖である「天背男命」を

:中心とした国のはじまりの話です。

:

:日本書紀は、スサノオ(高皇産霊尊)を中心とした「皇孫」の

:話になっています。

:

:これに、(銅鏡・玉を支配していた)解氏の話、さらに、

:代々王と結婚する絶奴部(古鄒加)の話(伝承)が、

:加わって、日本書紀の「神代」の話は出来ています

:金首露王と大国主命が、同一人物であることがバレると、

:大国主命は、AD42年生であることがバレてしまいます。

:日本書紀の「神代」を作るにあたって、いろいろな部族の話を

:混ぜ合わせた結果、たくさんの「天孫降臨/皇孫降臨」の

:話が出来上がったと予想しています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3) - (管理人)

2024/08/18 (Sun) 11:02:51

<大王の後継者は、どのように決められるか。>

<大王の後継者は、どのように決められるか。>

:大王の後継者は、大王の生前に「太子」の形で

:決まっています。

:ただ、大王が生きている時に、皇后が先に亡くなると

:その皇后の息子は、大王にはなれない、という

:暗黙のルールがあったように思います。

:つまり、大王が亡くなった時に、

:皇后(国母)と次期大王(息子)が、セットになって、

:次期大王が、即位するという、ルールが存在したようです。

:これは、系図を扱ってきた人間の、経験です。

:

:話は少し違いますが、私の母(遺言?)の話をします。

:晩年、私は母に聞きました。(母は、一人娘でした。)

:「親戚付き合いは、どの範囲まですれば、良いですか?」

:「これからは、私の生んだ子ども達とその孫たちで良いと。」

:(つまり、父方のいとこたちを外すということでした。)

:新羅の始祖王がなぜ、倭人なのかを考えました。この時は、

:BC57年頃に戦(いくさ)があって、父親と息子が

:戦死したので、第2夫人の子が、王になったと想像しました。

(第二夫人)

─娑蘇夫人─┬─赫居世(BC57年即位)

─父親─┐─┘

─后──┴──息子(おそらく、父と一緒に戦死しただろう。)

(立場的には、閔中王の第三夫人)

────────天照大神─┬─太祖大王(47年生:6:53~)

┌─閔中王(4:44~48)─┘─┐(慕本王を妻にしたと推測)

┤

└大武神王(3:18~44)─┐─┴──翊(44年生:不肖の子)

瑠璃王の王子(32年自殺)─┴─慕本王(33年生:5:48~53)

:大武神王=大日孁貴(おおひるめ)

(イザナミは、迦具土神を生んだことが原因で亡くなった。)

:慕孫王_=わかひるめ

(スサノオのせいで、機織女は、梭で陰部を突いて死んだ。)

(高句麗本紀:慕本王の殺害の場面。)

:大武神王(国母:正見母主)の3人の子どもたちは、

:天下(国)を分割支配した。

(3:18~44)┌─天児屋根命(大伽耶01)

─大武神王─┼─金首露王(金官伽耶01:42年生:大国主命)

(正見母主)_└─慕本王(高句麗王5)

:新しく国母になった「天照大神」は、正見母主の息子たちでは

:なくて、自分の子孫に天下(国)を支配させようとした。

:そのため、居登王やスサノオ、イザナキ(天背男命)たちは、

:天照大神の子孫の女性と結婚して、その子たちに、

:天下の支配を委ねた。

______┌──○──○(天孫降臨:出雲の国譲り)

(多婆那国)_├─天鈿女命(大伽耶02の妻)

─天照大神─┼─天日鷲命(脱解尼師今)

(阿老公主)_└─太祖大王(高句麗⑥:53~121:47年生)

<宗像三女神>

天照大神───┐──○

スサノオ──┐┴─多紀理毘売命(宗像三女神の長女?)

ワカヒルメ─┴───○