東アジア討論室

混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。

投稿の大項目はスレッドで投稿してください。

そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。

レスに対する意見もレスとして投稿してください。

スレッド作成での留意事項

●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。

●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。

要望事項

●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)

●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。

●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)

●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。

●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。

「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2024/12/06 (Fri) 08:35:04

「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

ここのスレは、自称「系図解読復元マニア」による

<「系図・年表」での考察(図解)(3)>

の、続きのスレです。

自称「古代史・図解マニア」が、史料(資料)の

文章を理解するために、図示(年表・系図)をし、

それを使って考察(図解)をしてみました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/04/07 (Mon) 10:57:54

再チャレンジ「任那・磐井の乱」(その5)

今回は、(その4)の追記です。

新羅本紀には、冗談(トンチ)のような記述があります。

・379年4月、楊山で小さな雀が大きな鳥を生んだ。

→大きな鳥は、「大きな雀」だろう。→「大雀皇帝」→[仁徳天皇]

・429年、新たに矢堤(未詳)を築造した。長さは2170歩であった。

→仁徳天皇陵の周遊路が約2.8kmにわたって整備されていて、云々。

→1歩は、約1.8m。2170×1.8m=3906m

→ちょっと計算は合いませんが、三重の濠があることから、

_訥祇王(允恭天皇)は、倭国に居て、同母弟の仁徳の墓を作った。

_この矢堤は、この仁徳天皇陵の事ではないだろうか。

・(古事記)允恭天皇の享年は78歳、甲午の年の正月に亡くなった。

→甲午の年は、454年。78歳を逆算すると、377年生。

→卜好(仁徳天皇)の生年は、479年4月。

→応神天皇(若野毛二俣王)の生年は、480年12月。

・このことから、住吉大社の祭神は、神功皇后と、3人の子だろう。

┌

│祭神

│現在の祭神は次の4柱で、4本宮に1柱ずつを祀る。

│

│第一本宮:底筒男命(そこつつのおのみこと)

│第二本宮:中筒男命(なかつつのおのみこと)

│第三本宮:表筒男命(うわつつのおのみこと)

│第四本宮:神功皇后(じんぐうこうごう)

└

・允恭天皇と訥祇王の在位期間。

→日本書紀では、壬子(412年)即位、453年没。在位42年。

→新羅本記では、417年即位、458年薨去。(_)在位42年。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/04/07 (Mon) 01:00:17

再チャレンジ「任那・磐井の乱」(その4)

:今回は「継体没年以前」の「新羅の話」です。

:

:380年頃に、神功皇后による「三韓征伐」が行われたらしい。

:これが正しいとすると、380年以降の新羅王の系譜は、

:日本人だらけになるはずである。

:ということで、(日本書紀と新羅本記の)系図を重ねてみました。

:

:米田自作の系図ではありますが、どの程度、新羅本記の条件を

:クリアできているかをチェックして、確認してみて下さい。

:何かしらの発見があると思います。

:なお、日本書紀での続柄は、書き出していませんので、

:各自、お手元の日本書紀で、確認してみて下さい。

・訥祇麻立干(在位:417~458)←(在位42年)

:訥祇麻立干は、奈勿王の子である。

:王妃は、実聖王の娘である。

:訥祇麻立干は、417年に実聖王を殺して、自ら王位に即いた。

・慈悲麻立干(在位:458~479)

:慈悲麻立干は、訥祇王の長男。

:王母は金氏で、実聖王の娘である。

:461年、未斯欣の娘を入内させて、王妃とした。

・炤知麻立干(在位:479~500)

:炤知麻立干は、慈悲王の長男である。

:王母は金氏で、未斯欣の娘である。

:王妃は善兮夫人で、乃宿伊伐湌の娘である。

:

:493年、百済王牟大が花嫁を求めてきたので、比智の娘を送った。

:500年、16歳の娘、碧花を迎え入れた。やがて、子どもを生んだ。

・智證麻立干(在位:500~514)

:智證麻立干は、奈勿王の曾孫にあたる。

:智證麻立干は、習宝葛文王の子で、炤知王の「またいとこ」。

:王母は、金氏烏生夫人で、訥祇王の娘である。

:王妃は、朴氏延帝夫人で、登欣伊湌の娘である。

:即位したとき、64歳であった。

・法興王(在位:514~540)

:法興王は、智證王の長男である。(←次男ではない。)

:王母は、朴氏延帝夫人である。

:王妃は、朴氏保刀夫人である。

・真興王(在位:540~576)

:真興王は、即位したとき、年が7歳であった。(遺では、15歳)

:真興王は、法興王の弟の葛文王立宗の子である。

:王母は、夫人金氏で、法興王の娘である。

:王妃は、朴氏恩道夫人である。

:王が幼少だったので、王の太后(王母)が政治を代わって行った。

(PS)

:系図は、印刷して、チェックした系図線を、マーカーなどで

:塗っていくと、日本書紀は、続柄で、何を隠しているのかが

:見えて来ます。(私の系図のクセも見えて来ます。)

:この体験は、自分で行うと、発見があって、楽しくなります。

「掲載図を画像を“保存”or“印刷”する方法。」

掲載図の上にマウスを移動させ、左クリックをする。

画面(中央)で、マウスを右クリックする。そして、

「画面をコピー」を左クリックする。

(スタートボタン)を押して、「ペイント」を探して

(左クリックで)「ペイント」を起動させる。

「ペイント」の画面上で、左上の画面にある、

「貼付け」を左クリックする。

トリミングを押して、画面を確定させる。

画面の左上にある「ファイル」を左クリックする。

「名前を付けて保存する」(ピクチャのフォルダに保存されます。)

印刷できる状態であれば、「印刷」を左クリックする。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/04/05 (Sat) 18:53:43

再チャレンジ「任那・磐井の乱」(その3)

「継体没年以前」と「継体没年以後」に分けてみました。

今回は「継体没年以前」の「百済の話」です。

┌

│「継体」(「コトバンク」より)

│

│けい‐たい【継体】〘名詞〙

│君主の位を受け継ぐこと。あとつぎ。よつぎ。継嗣。けいてい。

│出典 精選版 日本国語大辞典

└

:日本書紀を見ると、継体天皇が云々、とありますが、

:代々、女王が治めている百済国では、珍しく、

:前後の女王に挟まって、男王(武寧王)が即位しています。

:本来の「継体」の意味は、女系(女王)の変更をするために、

:男王を一人挟んだ、という形式になります。

:もちろん、男系の論理で云うと、次のようになります。

:「牟都」─〇(昆支王)─「牟大(武寧王・仁賢天皇)」

┌

│(日本書紀:493年)

│:日鷹吉士とアラキは、高麗に出発した。

│

│(高句麗本紀:494年)

│:夫余王とその妻子は、国をあげて降伏してきた。

└

:つまり、494年頃に、アラキ(仁賢天皇)が、扶余王として

:高麗に行き、高句麗に対して、降伏した。と。

:その結果、夫婦で赦(ゆる)されて、百済を任されたが、

:東城王が501年に亡くなったので、娘の「春日山田皇女」が

:安閑天皇の子を生むまでの間、武寧王として君臨した。

:しかし、不運なことに、子に恵まれなかった。

:そのため、「春日大娘皇女」の娘、「高橋大娘皇女」と

:安閑の間の子を次の百済王や高句麗王にするはずだったが、

:「高橋大娘皇女」=「百済の太子淳陀」が513年に薨じた。

:記録の上では、武寧王が、支配していることになっていますが、

:実際には、

:507年、450年生の童女君=新羅智證王の王妃「朴氏延帝夫人」

:509年、くらまちきみ(中磯皇女)を百済に遣使。

:512年、穂積臣押山(春日大娘皇女)を百済に遣使。

:513年、「高橋大娘皇女」=「百済の太子淳陀」が薨じた。

:513年、安閑天皇は、「春日山田皇女」(約17歳)をめとった。

:514年、「春日山田皇女」は、子が出来ないと涙する。

:523年、百済王武寧(仁賢天皇)が薨じた。

:524年、百済の太子「明(聖明王)」が即位した。

:(自作の系図では、「明」=石姫皇女:509年頃生)

:(ちなみに、笠縫皇女=中夫人=百済威徳王:525年生)

:527年、近江毛野臣は、任那に行こうとした。

:528年、大将軍物部麁鹿火は、磐井と交戦した。

:529年、百済王(聖明王=石姫皇女)は、(祖母である)

:下哆唎の国守穂積押山臣(春日大娘皇女)に語って、云々。

:「任那・磐井の乱」を(系図を作って)百済から見ると、

:こんな風になりました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 石見介

2025/04/05 (Sat) 17:39:55

米田喜彦さん

応神仁徳皇統と継体欽明皇統の「繋ぎ目」については、私も当然関心があり、種々検討しても、しっくりこないので、米田さんのコメントからヒントが得られないか、注目しています。

勿論、国境、氏族、男女の性の、垣根を超えた部分については、受容不可能ですので、大王家内部での異同部分についてですが。

崩御、薨去、死去の文字の使い分けへの着眼は、気付きませんでした。『三国志』で、陳寿が、魏の皇帝、蜀の両主、呉の皇帝孫氏に、それぞれ、死亡時の文字を使い分けている事は、有名で、知っていましたが。

米田さんの自家出版の時のお話から、改めて、小林恵子氏の説の深い影響を受けていることが、理解できましたが、正直、何故、小林説が正しいと思われるのかが、判りません。

私は、古田武彦氏の『邪馬台国は無かった』から、日本古代史に興味を持つ様になり、当然ながら古田説の信奉者でしたが、その後の、雑誌や書籍の読書を通じて、数年後には、古田説から、脱却しました。

『東アジアの古代文化』誌上で、小林氏の、聖徳太子が東突厥の達頭可汗だと言う説に接した時には、その想像力にはびっくりしましたが、根拠の無さにも、呆れました。

確か、天智、天武兄弟の長幼順の逆転説で、漢皇子が天武だとする説を提唱しておられたと思いますが、『本朝皇胤紹運録』でも、天智天武兄弟の兄弟順は、天智が兄であり、長幼順逆転説は、異なった資料から、天智と天武の生年を引用した、恣意的な資料操作によるものであり、常識的に考えても、叔父姪婚はあっても、伯父姪婚の可能性は低いだろうと言う、判断もありました。

いずれにしろ、中国の史書が男王と認めている半島諸国の王を、女王とするのは、無理だと思います。 扶余から倭国まで含む東夷の大帝国の立証も、困難でしょう。

夫婦同一呼称や、世襲的呼称の存在は、中世でも事例があり、婿入りした他家出身者が、家督相続すれば、先祖代々の呼称を名乗るのも、観察されています。しかし、氏を超えた家督相続、この場合は王位継承ですが、それについては、限界があると思われます。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/04/04 (Fri) 23:52:29

再チャレンジ「任那・磐井の乱」(その2)

・「物部麁鹿火大連、薨。」についての考察。

┌

│「薨」コトバンクを検索

│

│こう【×薨】

│律令制で、皇族または三位以上の貴族の死去をいう語。

│出典 小学館デジタル大辞泉について

└

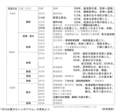

:下記のように、「薨」で、日本書紀に「全文検索」を掛けました。

:下記は、検索でヒットした「一部分」です。

:「薨」の使われ方を見ると、

:「天皇の妻/娘、天皇の息子/同母弟、百済国の王、天皇の父」

:などが、「薨」の対象になっています。

:そうすると、「紀小弓宿禰、薨。」や「紀大磐宿禰、聞父既薨」は

:天皇の「息子や父」、「同母兄弟」の可能性が出て来ます。

:

:それでは、「物部麁鹿火大連、薨。」は、どうでしょう

:「物部麁鹿火大連」は、それなりに、皇族に近い存在だろうと

:考えています。

┌

│「天皇の妻/娘、天皇の息子/同母弟、百済国の王、天皇の父」

│などが、「薨」の対象になっています。

│そうすると、「紀小弓宿禰、薨。」や「紀大磐宿禰、聞父既薨」は

│天皇の「息子や父」、「同母兄弟」の可能性が出て来ます。

└

***********************

▼日本書紀 巻第五 崇神天皇紀

則箸撞陰而薨。乃葬於大市。故時人號其墓謂箸墓也、

▼日本書紀 巻第六 垂仁天皇紀

月丙寅朔庚午、天皇母弟倭彦命薨。

▼日本書紀 巻第七 景行天皇~成務天皇

月甲辰朔丁未、皇后播磨太郎姫薨。

▼日本書紀 巻第九 神功皇后紀

朝貢焉。五十五年、百濟肖古王薨。

▼日本書紀 巻第十 応神天皇紀

等之始祖也。是歳、百濟阿花王薨。

▼日本書紀 巻第十一 仁徳天皇紀

乃自死焉。時大鷦鷯尊、聞太子薨以驚之、

▼日本書紀 巻第十二 履中天皇~反正天皇

俄而使者忽來曰「皇妃薨。」

▼日本書紀 巻第十四 雄略天皇紀

大將軍紀小弓宿禰、値病而薨。

夏五月、紀大磐宿禰、聞父既薨、

▼日本書紀 巻第十七 継体天皇紀

遂産天皇。天皇幼年、父王薨。振媛廼歎曰

▼日本書紀 巻第十八 安閑天皇~宣化天皇

秋七月、物部麁鹿火大連、薨。是年也、太歳丙辰。

▼日本書紀 巻第十九 欽明天皇紀

戊戌、狛國香岡上王薨也。

▼日本書紀 巻第二十 敏達天皇紀

冬十一月、皇后廣姫薨。

▼日本書紀 巻第二十一 用明天皇~崇峻天皇

奉日神祀。自退葛城而薨。見炊屋姫天皇紀。

▼日本書紀 巻第二十二 推古天皇紀

年春二月癸酉朔丙子、来目皇子薨於筑紫。

***********************

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/04/04 (Fri) 23:51:14

再チャレンジ「任那・磐井の乱」(その1)

まず、片岡宏二先生の講演の事を書かないと

いけないのでしょうが、この一週間、

もらい事故風のトラブルが立て続けにありまして、

完全に、頭の中が、リセットされてしまいました。

講演の記憶としては、自分なりに、

「任那」や「磐井の乱」に向き合わなければいけない、

という気持ちだけは、強くなりました。

***********************

「任那・磐井の乱」について、語る前に、「日本書紀」の持っている

(系図から見た)クセについて、少し書きます。

(その1)

:「日本書紀」は、編年体で記述されている。本当にそうだろうか。

:ところどころ、紀伝体でまとめて書かれているような気がします。

┌

│「編年体(へんねんたい)」(ウィキペディアより)

│編年体とは、歴史の記述法の一つで、

│起こった出来事を年代順に記してゆく方法を指す。対して、

│個人に関しての情報をまとめて記述するのを紀伝体という。

└

(その2)

:「日本書紀」の大胆なウソは、神武天皇のBG660年即位、とか、

:在位年数の和がシンメトリックになっているとか、あります。

:景行天皇は、垂仁天皇の子どもである、は、ウソであります。

:そのほかに、

:天皇の順番は、男系の一系というよりも、女系の娘婿の旦那を

:順番に並べているように見えます。ここまでは書いてきました。

:

:今回、追加したいのは、天皇自身の、一世代ずらしの話です。

・景行天皇紀は、本当は、倭武天皇(日本武尊)紀だろう、とか。

・380年生の応神天皇は、本当は、若野毛二俣王だろう、とか。

・456年に、市辺押磐王が殺された話がありますが、

_この頃(461年)に亡くなっているのは、若野毛二俣王の父親の

_履中天皇(倭王『済』・紀白城)だろう、とか。

・用明天皇こそが、本当の聖徳太子だろう、とか。

・旧唐書での「雄古(欽明の孫娘)」は、糠手姫皇女(田村皇女)。

_紀の「推古天皇」は、「雄古」の母親です。

・587年没の用明天皇紀の天皇は、物部守屋大連の方だろう。

・592年没の崇峻天皇紀の天皇は、東漢直駒の方だろう。

・夫婦同名では、系図の位置に、夫婦のすり替えがあるような

_気がしています。

:これらを一つ一つ、説明するのは、きついので、先に進みたいので

:ここでは省略とさせていただきます。

(その3):任那の地位について

A案

┌(日本:連邦国家)

│・倭国

│・百済

│・高句驪

│・新羅

│・任那(連邦国家の直轄領=日本府)

└

B案

┌

│・倭国(+任那日本府=出先機関)

│・百済

│・高句驪

│・新羅

└

:任那の地位について、A案とB案を考えてみました。

:私は、A案を推しています

:任那は、基本的には、大雀皇帝(仁徳天皇)の子孫が

:(継体までは)治めていました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/03/10 (Mon) 23:07:13

(続き)

このような水準の『日本書紀』に伽耶についての正否論争があるのは

おおよそ下記の3つほどだ。まず、

562年大伽耶が滅亡すると、欽明天皇が怒りを爆発させる。

「新羅(:真興王:540~576)は西の蛮夷で小さくつまらない

国だ。(…)恩義に背いて我が官家(:箭田珠勝大兄皇子)を打ち

倒し、我が民に害毒を及ぼし、我が郡県を滅ぼした。

我が気長足姫尊は(…)新羅が窮地に陥って助けを乞うていた

ところを哀れに思い、首を落とされようとしていた新羅の王を助け、

新羅に要衝の地を与えて繁栄させた。

(…)しかし、新羅は長い矛と強い弓で任那を攻め滅ぼし…」

これもやはり『梁書』<列伝>の王僧弁伝の内容を適当に借用した

盗作だが、気長足姫尊というのは200年に三韓を征伐したという

神功皇后のことを指す。その時の『日本書紀』の条はこうだ。

「風の神が風を起こして海の神は波をうねらせた。

大きな魚が浮かんできて船を支えた。

(…)新羅の王は(…)気持ちを落ち着けて

『東側に神の国があるというが、これを日本という。

聖王がいるというが、これを天皇という。

きっとその国の神の兵に違いない。

これをどうして防御することができようか』と言って降参した。

(…)高句麗と百済の2国の王もこのことを聞いて

到底勝つことはできないと知り降参した。

これによって内官家を定めた。これがいわゆる三韓だ」

この記録も間違いだらけだ。

当時の新羅の王は婆娑尼師今になっているが、彼は新羅の

第5代王で在位期間は80~112年とされている。

200年に会うことができる人物ではない。

その上、神功皇后は49年後に再び百済とともに新羅を征伐して

伽耶7国を平定するが、この地をすべて百済に与える。

──息長宿禰王(武内宿禰)──神功皇后(奈勿王:356~402)

(多遅摩毛理)__________息長日子王───┐_日向の

─大水口宿禰命─────┐

____________│(百済阿莘王:392~405)_├─髪長媛

(百済沈流王:384~385)_├──諸県君牛─────┐┘(394年生)

─倭姫命(河俣稲依毘売)─┘┐

_____________│_________├──磐之媛命

_____________│_________│(:402~417)

_____________├─広開土王(安)

──息長宿禰王(武内宿禰)─┘──↑──────┘(↑実聖王)

(百済辰斯王:385~392)___(374年生・412年没)

(故国襄王_:384~391)___(高句麗:391~412)

苦労して手に入れた地を他人に与えることも、大軍を率いた韓半島

(朝鮮半島)の遠征が中国の史書に一行も言及されていないことも、

100歳までの70年間にわたり摂政し、後継者である応神天皇が

古希の年齢で即位することも納得しがたい部分だ。

『日本書紀』が百済の近肖古王の足跡を借用して神功皇后を創造したという主張が説得力を持つのはこのためだ。

時代さえ4世紀に移せば近肖古王の業績と一致するからだ。

(:346~375)

(百済近肖古王)

─田道間守(度見媛)──高額比売─┐┌─神功皇后(奈勿王)

─息長宿禰王(武内宿禰)─────┴┴─息長日子王

(百済辰斯王:385~392)

(故国襄王_:384~391)

もう一つは日本の始祖神の一人である素戔嗚尊が粗暴な振る舞いの

せいで外界に追い出されたが、彼が降りてきて治めた地が

新羅だったいう内容だ。(:首露王AD42年生の父が、スサノオ)

これも矛盾だらけだが、日本の韓半島侵略名分として立派な役割を

果たしてきたのは事実だ。

最近、日本学界でも次第にその神話の虚構性が取り上げられる

ようになり幸いだ。

だが、一般の人々の考えは相変わらずというのが事実だ。

それだけ韓国の研究と努力が必要だということだ。

歴史には原産地表示がない以上、守ってこそ自分のものになる。

伽耶に記録はないので『日本書紀』からでも

探して守らなければならない。

571年に欽明天皇が崩御し、太子にこう遺言する。

─石姫─────┬──箭田珠勝大兄皇子(552年没)

─欽明天皇───┘┐────〇〇(女:真興王)

(立宗葛文王)

────〇〇〇〇─┴──────国飯葛文王(太子:桜井皇子)

「必ず新羅を討って任那を建てろ。

(日本と任那が)昔のように和合してまた夫婦のような

仲になれば死んでも恨むことはない」。(:夫婦が正解)

これもまた中国史書からの盗作だが、

属国ならば夫婦の仲などと言っただろうか。

それよりも君臣や兄弟としただろう。

任那と日本が同盟関係だったという証拠だ。(:夫婦が正解)

イ・フンボン/論説委員・中央コンテンツラボ

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/03/10 (Mon) 22:57:14

┌

│他人の文章を読む。(矛盾の中に真実がある。)

│他人の文章を読むと、自分の知らないことを気づかせてくれる。

│と、同時に、自作の系図を片手に、他人の文章を読むと、批判の

│その矛盾の中に、真実が見えてきそうな気がします。

│私の解釈が、どこまで正しいかは、読者の判断にお任せします。

│

│保存している文章に、「検索」を掛けていたら、昔、保存していた

│【コラム】が、たまたまヒットしました。

│今なら、読めそうな気がしたので、解釈を書いてみました。

└

【コラム】

韓国侵略の名分になった『日本書紀』の間違いを探して(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.12.20 13:581

記録は生命だ。

棺の蓋が閉められていても

記録があれば永遠の命を得ることができる。

記録されていなければ最後にはかすんでいってしまう。

どれほど輝かしい文明や歴史であっても避けられない宿命だ。

そう、「忘れられてしまった鉄の帝国」伽耶のように。

どうして伽耶はそこまで記録を無視したのだろうか。

古代国家の記録は完全ではないが、

どうして高句麗のような碑文さえ残さなかったのだろうか。

おそらく最後まで中央集権化を成し遂げられなかったことが

最も大きな原因だったかもしれない。

小国連合体としては、ある一国の目立った行動がなかなか

容認されなかったのかもしれない。

やはり小国連合体だった新羅の場合、中央集権の軸が

用意された智証(チジュン)王(在位500~514)以降に

碑文が登場したことから考えてもそうだ。

だからこそ、その一つ一つがまばゆく美しく精巧な鉄器と

土器製品を、競争的に作り出したに違いない。

それが記録に代わるものだと信じていたに違いない。

そのため、文献学が力を発揮できないところで考古学が孤軍奮闘

しているが、それだけでは限界がある。

むしろ偽りの記録の正否論争に手足を縛られてしまうことになる。

それは伽耶をさらなる忘却の深淵へと沈み込ませることになった。

伽耶を語るたびに偽りの記録の亡霊が出没するため、最初から

収蔵庫の奥にしまい込み、取り出すことさえ避けてきたのだ。

歴史は勝者の記録だが、記録する者がすなわち勝者でもある理由だ。

伽耶について回る亡霊とは『日本書紀』だ。

『古事記』に続き2冊目に古いとされる現存歴史書物だが、

最も古い正史と認められている本だ。だが、

間違いや盗作が多いため自らその信頼度を損なわせてしまっている。

たとえばこのようなことだ。

雄略天皇9年(465年)5月条を見ると

このような内容が登場する。

「大将軍紀小弓宿禰は龍のようにすばしこく、

虎のように睨みつけながら四方を見渡した。

反乱を起こす群れは討伐して四海を平定した」

新羅に遠征して死んだ将軍を追慕する天皇の話だが、

213年後漢の献帝が曹操を魏公に封じる策文と全く同じだ。

『三国志』の「魏書 曹操本紀」の原文はこうだ。

「君 龍驤虎視 旁眺八維 掩討逆節 折衝四海」。

『日本書紀』はここで「君」の部分だけを

「大将軍紀小弓宿禰」に変えてそっくりそのまま書き写している。

┌

│天皇勅大連曰(雄略天皇九年:465年)

│「大將軍紀小弓宿禰、龍驤虎視、旁眺八維、掩討逆節、折衝四海。

│然則、身勞萬里命墜三韓。宜致哀矜充視葬者。

│又汝大伴卿與紀卿等、同國近隣之人、由來尚矣。」

└

同年3月条にはこのような内容もある。(:カッコ)は、米田追加。

「(:465年)新羅の王(雄略天皇)は夜に四方から官軍が叩く

太鼓の音を聞いて喙地〔喙の国=慶州(キョンジュ)〕が

占領されたと知り、数百の騎兵と逃げた。

(…)喙地を平定したが残兵が降参しなかった。(…)

この日夕方、大伴談連(:昆支王)と紀岡前(:城丘前)来目連

は皆、力を尽くして戦い、死んだ。

(…)しばらくして残兵は自ら退却し、官軍もそれに伴い退いた。

大将軍紀小弓宿禰(:市辺押磐王=市辺天皇)は病気で死んだ」

____(履中天皇)_┌─小弓(市辺天皇)──大磐(橘王)

─紀角───白城──┤

(若野毛二俣王)___└─根使主(御馬皇子)─小根(欽明天皇)

─阿多倍────東漢掬────山木──┬─賀堤(顕宗天皇)

(若野毛二俣王)(履中天皇)(市辺押磐王)_└──弟山(橘王)

(蘇我満智)_____(蘇我韓子)__(蘇我高麗)

─大草香王─┬─昆支王(大伴談)─┐(百済武寧王)

_(大伴山前)└─大伴室屋────┴─大伴金村(462年生)

_______(葛城韓媛=文周王)

慶州を平定したが、死んだのは倭軍の将帥だった。

敗残兵が退却したが、勝利者も後退する。

このような間違いと矛盾に比べれば、(←:間違いではない。)

「四面楚歌」の盗作である「四面鼓聲」などはかわいいほうだ。

(続く)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/01/28 (Tue) 16:46:21

「世子興」と「倭王武」について

「世子興」と「倭王武」について

┌

│Re: 神話・伝承から、歴史を考える - 石見介

│2025/01/20 (Mon) 19:55:40

│白石南花さん、

│コメント、有難うございます。

│『宋書』夷蛮伝の、「世子興」の解釈については、倭国からの

│遣使の主体者が、「倭国王」とは名乗らずに、先王の子で、且つ、その

│地位の継承権を有する存在である、という趣旨の説明を行わなければ

│あのような表現には、ならないであろう、という推測に因ります。

│

│勿論、紀の、雄略天皇が、兄の安康天皇が、市辺押磐皇子を重んじ、

│皇位継承者にするつもりだったのを恨んでいた、という記述は、

│記紀の系譜を信ずる限り、信頼できません。

└

┌

│477年、これより先、興没して弟の武立つ。

└

:「倭王武」を理解するには、まず、477年頃の系図を作って

:それを眺めるのが、一番と考えて、477年頃の系図を作りました。

(その1)

:雄略天皇紀では、456年に市辺押磐皇子を雄略が殺したことになって

:います。しかし、市辺押磐皇子は、名前を「紀小弓」と変えて、

:生きています。

:461年に昆支王が来日している所から、461年頃に履中天皇が

:亡くなったと、考えます。

:そして、昆支王は、「青海皇女」につかえます。(結婚した。)

:その後、昆支王は半島に戻ります。

___________(市辺天皇)_(橘王)

_____(履中天皇)┌─小弓───大磐──男麻呂─小足──塩手

─紀角────白城─┤

(若野毛二俣王)___└─根使主(御馬皇子)──小根(欽明天皇)

_____(履中天皇)

─阿多倍──東漢掬──山木─┬─賀堤(顕宗天皇)──民(直)糠児

(若野毛二俣王)_(市辺押磐王)└─弟山(橘王)─磐井─谷宇志─塩手

(「古代豪族系図集覧」葛城氏・東漢氏より)

(その2)

:413年、仁徳天皇(大雀皇帝)が即位してから、

:半島の王の名称が変わります。

:新羅は、「尼師今」から「麻立干」。

:訥祇王(允恭天皇)、慈悲王(雄略天皇)、智證王(星川皇子)。

:百済は、対外的には、百済王「牟都」・「牟大」

:実質的には、「女王制」でした。

:高句麗は、よく分かりません。

:これらの呼称は、500年以降、「王」で統一されます。

:

:5世紀の倭国は、「女王の婿」を原則「倭王」としていたようです。

:それが、新羅や百済が「男王の世襲制」を取り入れたので、

:倭国も、「世子」の形で、市辺押磐王を「市辺天皇」にしたようです。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/01/28 (Tue) 13:20:59

┌

┌

│Re: 神話・伝承から、歴史を考える - 白石南花

│2025/01/19 (Sun) 16:36:55

│

│>雄略没後の清寧天皇の後の大王として、仁賢、顕宗

│兄弟が登場し、しかも、後継ぎのいない清寧の

│「皇太子」に兄弟が立てられたと言う所伝もある。<

│

│清寧という存在が面白いです。

│古事記には顕宗まで物語部分があることが知られていますが、

│なぜか清寧には在位中の話しも即位の話しもなく、

│崩年干支も墓所の記録さえもありません。

│清寧記というのは、そもそも二皇子の即位前記の様相です。

└

:清寧天皇が話題になっているので、清寧天皇は誰か?として、

:清寧天皇を中心とした系図を作ってみました。

┌

│・清寧天皇:

│480年即位、484年没。484年、飯豊青尊(黒媛の娘)崩御。

└

:系図を作って分かることを書きます。

(その1):即位年について

:稚足姫皇女(飯豊女王)は、前年の479年に、亡くなっています。

:夫に当たる昆支王は、さらにその前の477年に亡くなっています。

(その2):没年について

:没年の484年に亡くなっているのは、黒媛の娘、青海皇女の方です。

:古事記でも、仁賢天皇たちは、甥の扱いです。

(その3)

:清寧天皇紀は、青海皇女(飯豊女王)の時世を誤魔化すために、

:日本書紀は、480年には、存在しない夫婦を、でっち上げています。

:もちろん、清寧天皇は雄略天皇の実子ではなくて、娘婿です。

:これが、日本書紀の作り方です。

(その4)

:つまり、半島側での話ですが、慈悲王(雄略天皇)が、479年に

:亡くなって、(半島側で)炤知王(星川皇子)が即位したので、

:居場所のなくなった、顕宗・仁賢の同母兄弟が、倭国の播磨の国に

:逃げてきたという話だと思います。

:そして、播磨の国司の来目部の小楯は、御馬皇子だろうと思います。

:

:そして、477年の「倭王・武」は、この御馬皇子だろう、というのが

:私の考えです。:

PS:便宜上、飯豊青尊(黒媛の娘)の夫は、昆支王にしておきます。

PS:

:仁徳天皇は、「大雀皇帝」でした。

:支配の領域は、高句麗・新羅・任那・百済・倭国でした。

:仁徳天皇が427年頃に亡くなった後は、各国が独立した動きを

:していましたが、それでも、任那を中心として、ゆるやかな

:連邦を作っていました。

:このあやふやな連邦の中心は、「任那日本府」でした。

:そして、倭国は、その構成国のひとつという立場でした。

:もしかしたら、倭国は、その後、「筑紫・(吉備・)大和」に、

:分かれたかも知れません。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/01/19 (Sun) 17:06:38

.

.

倭武天皇(景行天皇?)から、雄略天皇までの即位で、

即位の順番が目立つように、系図を描いてみました。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/01/17 (Fri) 17:02:16

<雄略天皇に係わる系図的な課題>

<雄略天皇に係わる系図的な課題>

系図を書くと、いろいろなことが見えて来ます。

・神功皇后紀(即位前年:380年)

12月、誉田天皇を筑紫で生んだ。

・応神天皇紀

越の国の筍飯大神(去来紗別神)は、太子と名前を交換した。

(ここの解釈は難しいので、若野毛二俣王380年生と考えました。)

(ちなみに、履中天皇の名前は、去来穂別天皇です。)

・允恭天皇紀元年(412年即位・453年没)

若野毛二俣王の娘の忍坂大中姫命は、412年、允恭と結婚した。

・雄略天皇紀:(457年即位・479年没)

妃の稚媛は2男を生んだ。兄を磐城皇子、弟を星川稚宮皇子という。

・清寧天皇紀:(479年)

吉備稚媛、磐城皇子の異父兄である兄君、城丘前来目が云々。

・顕宗天皇紀:

難波の小野王は、允恭天皇のひ孫で、磐城王の孫で、丘稚子の娘。

・仁賢天皇紀:(489年)

難波小野〔顕宗〕皇后が自死した。

:上記の条件から、系図を作ろうとすると、いろいろと

:問題点(矛盾)が出て来ます。(允恭天皇の生年は、無視です。)

──────吉備稚媛──磐城皇子─〇─難波の小野王(489年没)

允恭天皇──雄略天皇──磐城皇子─〇─難波の小野王(489年没)

允恭天皇───〇──────〇────難波の小野王(489年没)

若野毛_忍坂___雄略__________難波の

二俣王─大中姫命─天皇─磐城皇子─丘稚子──小野王(489年没)

:男性は20歳、女性は15歳の時に、子どもが誕生するとした時の例。

┌

│若野毛_忍坂___雄略__磐城______難波の

│二俣王─大中姫命─天皇──皇子──丘稚子─小野王(489年没)

│_380生_400生_415年生_435生__455生__475年生

└

:時系列に並べてみて、さほど違和感はありません。少なくとも、

:めいめいの生年は、±15年以内の精度で、正しいと思われます。

:さて、この系図を使って、いろいろと検証していきます。

(その1):倭王「武」=雄略天皇、は、可能だろうか。

:

:これは、502年に、雄略天皇は生きているか、という問題です。

:415年生だとすると、88歳。430年生では73歳。年齢的に、

:難しいと同時に、5世紀後半の天皇は、すべて無効になります。

(その2):「難波の小野王は、允恭天皇のひ孫」をどう考えるか。

:

:普通に考えると、磐城王の父は、允恭天皇だろうと考えたいです。

:磐城王の生年(435年生)を考えると、允恭天皇の在位中です。

:435(±15)年頃、田狭の妻だった「稚媛」を允恭天皇が奪い、

:それをさらに雄略天皇が即位前に「稚媛」を奪った。

:そんなストーリーが思い起こされます。

(その3):允恭天皇の生年は、いつだろう。

:

:系図を書いていると、大体の生年の目安が見えて来ます。

:つまり、允恭天皇の生年は、380年に近いだろう、と。

:

:日本書紀では、42年(453年)正月14日に崩御しています。

:ちなみに、古事記では、甲午(454年)正月15日没、享年78歳。

:これで計算すると、377年生になります。

(その4):允恭天皇は、誰だろう。

:

:倭国の允恭天皇の在位は、412年~453年:在位42年です。

:新羅の_訥祇王の在位は、417年~458年:在位42年です。

:

:倭国の雄略天皇の在位は、457年~479年:在位23年です。

:新羅の_慈悲王の在位は、458年~479年:在位22年です。

:

:允恭天皇の崩御に際しては、新羅は、殯の宮に参会しているので、

:允恭天皇は、実質的な新羅王(訥祇王)だろうと考えています。

(その5):継体天皇(男大迹)の続柄は、成立するか?

┌

│:男大迹天皇は、誉田天皇の5世の孫。

│:母の_振媛は、垂仁天皇の7世の孫。

│:継体天皇は、450年生、531年没、享年82歳。

│:或る本、534年没。

└

・安閑天皇、535年没、享年70歳。生年を計算すると、466年生。

・宣化天皇、539年没、享年73歳。生年を計算すると、467年生。

:計算からは、450年生の継体天皇が、子どもを生すことは可能。

:「或る本」を考慮すると、「継体天皇」は、ふたり存在しそう。

:

:さらに、「継体天皇」は、「継体女王」だろうと想像しています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2025/01/17 (Fri) 02:24:11

(その1):

(その1):

:私が古代史に興味を持ち始めたのは、

:1994年頃でした。

:それなりに歴史の解読が出来たと勘違いをして、

:自費出版をしたのが、2004年でした。

:この時には、272年仲哀天皇即位。381年神功皇后即位。

:ここまでは、解読が出来ていました。

:その時に、年表を作って、公表しています。

:(誤字脱字の類として)応神天皇が垂仁天皇になっていて、

:今となっては、懐かしい代物です。

:下記は、その時の年表の添え書きです。

┌

│この年表は、小林惠子の本を読んでいるときに、手書きで

│作っていた年表をあらためてパソコンで表にしたものです。

│プライベートな学習用ですが、参考に載せました。

│この年表は、「砂書房・元号早分かり」・

│「平凡社・三国史記③」・「私の解釈による倭国の年表」・

│「小林惠子の本文や年表」などを参考に混在させて作っています。

│独断と推測も入っています。(空欄は、同上または不明です)

└

:以下は、その拙著のあとがきの抜粋です。

┌

│Q :この本を書こうと思った 動機をお聞かせください。

│A :一つ目は、小林惠子著『解読「謎の四世紀」』第3章です。

│その本の結論は、

│「応神天皇は 符洛である」ということでした。

│いくら 私の愛読書の小林惠子さんの説でも、

│そこまでひっぱられると、ついていけない。という気持ちでした。

│なんとかして、小林惠子さんの説を世間に認めさせたいという

│気持ちと、なんとかして、小林惠子さんの説を否定してみたい

│という気持ちの両方が、わいてきました。(以下、省略)

└

:小林惠子氏の「慕容氏」の研究は秀逸です。

:東アジアの歴史として、「夫余」や「公孫氏」までは、

:名前が出て来ますが、「慕容氏」まで調べている著作は

:なかなかないです。また、

:小林惠子さんの説を否定する部分としては、下記の様な処です。

:今でしたら、例えば、「継体天皇(男大迹天皇)」については、

:次のように、考えることが出来ます。

:「継体天皇(男大迹)」の母(振媛)の実家は、「高向」です。

:「古代豪族系図集覧」によると、「高向」は、魏の曹操の後裔で、

:呉松江(上海付近)の出身で、系図の「高向」には、

:檜前民博徳や、高向玄理がいます。

:(上海系には、呉孫堅の子孫「牟佐村主青」もいます。)

:つまり、檜前民博徳や牟佐村主青は、当時の「渡来人」なのです。

:そして、聖徳太子につながる継体天皇の時代には、匈奴ではなく、

:上海系(魏曹操の子孫)の人びとが、天皇家の外戚に入り込んで

:来ているのです。そうすると、

:聖徳太子は、上海系(高向)の血が混ざっているかも知れません。

*****

:この掲示板「東アジア討論室」では、検索することが出来ます。

:例えば、「辰孫王」を検索すると、検索結果が表示されます。

*****

:学問は、検証の世界です。

:小林惠子氏の説を、認めるにしても、否定するにしても、

:まずは、「検証」することです。そこで、素人の個人が

:家で検証するには、どんな手法で検証出来るかを考えました。

:そこで、考えたのが、記紀の続柄を系図にすることでした。

:続柄は、記紀を読めば、各天皇の前段にまとめて書かれています。

(その2):

:私が、「古代豪族系図集覧」に出会ったのは、2001年10月でした。

:出会う前は、「歴史読本」などに載っている系図を参照しながら、

:ほぼ自力で(記紀の続柄を)系図に書き起こしていました。

:記紀(の続柄)を系図にしようとすると、

:系図に(不明の)空白が出来たり、「〇〇の〇世の孫」のような、

:虫食いのパズルが、何か所も出て来ました。

:「〇〇の〇世の孫」のような表記は、正しいと考えました。

:そして虫食いのパズル(系図)の穴をどうやって埋めていくかを

:考えました。その中で、

:女性の出産可能年齢を「13~33歳」、男性の子作り可能年齢を

:「15~75歳」と考えました。

:系図にする中で、矛盾が出てきた時には、その矛盾を解消する

:何らかの法則(規則性)があると考えて、その法則を考えました。

:それが、夫婦同名、連れ子の実子扱い、娘婿の実子扱いでした。

:風土記を読むと、記紀の世界とは違う世界が現れました。

:数か所、〇〇天皇〇〇年(干支)という表記も見つけました。

:そんな中で、仲哀天皇、329年生、380年生、享年52歳。を

:見つけました。

:歴史の中で、定点となる年代を特定できると楽しいです。

:その定点が増えることで、全体像が見えてくると考えています。

:(この作業は、パズルを解く楽しみと似ています。)

(その3):

:私が、シンメトリック論に出会ったのは、2012年3月でした。

:シンメトリック論との出会いは、案外遅かったです。

┌

│16 :日本@名無史さん:2005/11/17(木) 09:14:42

│(「16/YXRFBRM」氏が発見したシンメトリック論)

│孝霊紀から壬申紀までは

│133/60/68/99/121/121/99/68/60/133 と区切れて面白い

└

:このシンメトリック論の解読作業は、案外難しかったです。

:それでも、即位年は、干支を重視して、並べてあることに

:気が付きました。

:今まで、自分が見つけてきた即位年と、シンメトリック論とが

:(わりと)矛盾せずに、合致することに気が付きました。

:それが、我田引水かどうかは、他の人の「検証」に委ねます。

:そうは云っても、解読・復元した天皇の即位(在位年数)には、

:問題がありました。

:それは、複数の天皇が、同じ時代に存命するということでした。

:複数の天皇の同時存在を認めない(天動説)を取るか、

:複数の天皇の同時存在を認める_(地動説)を取るか。

:

:「複数の天皇の同時存在を認める」ということは、

:「前天皇の死去による天皇の即位」を認めないことになるのです。

:これは、日本書紀の持つ、「天皇制」を否定することです。

:ですので、ここは腹を括りました。

:複数の天皇の同時存在を認める(地動説)を取ることにしました。

:そして、日本書紀は、フィクションの「編年体」である、と。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - (管理人)

2024/12/10 (Tue) 11:39:11

┌

┌

│Re: 「系図・年表」での考察(図解)

│(4) - 石見介 2024/12/09 (Mon) 20:59:34

│

│「天照大神」は、『隋書俀国伝』に記す、

│「天を兄、日を弟」とした、倭王のAD600年の、

│遣隋使の帰国後のAD601年の「辛酉革命」後の、

│倭国の「新体制」での「太陽の女神」です。

│

│それ以前の「日神」は、「オホヒルメ」(←:女)ではなく、

│「ヒルコ」(←:男)だと思われます。

└

┌

│Re: 倭の五王 - 石見介 2024/12/09 (Mon) 20:47:00

│

│日本の記紀は、将に、国家支配層の意図が貫かれた史書であり、

│当然ながら、「支配層の望まない事」は、避けられます。

└

:「国家支配層の意図」は、自らの「支配権の正統性」の主張です。

:この「支配権の正統性(権力の移譲の流れ)」は、高句麗本紀を

:見る(調べる)のが一番良いと思っています。

:

:高句麗本紀を自作の系図で見ると、

:朱蒙(于氏)→(解氏)→(于氏:新大王=神武天皇)と、

:「高句麗の支配権」が移っていきます。

:女性を男性のように見せたり、親子2代を1代に見せかけたり‥。

:それでも、それを正統だと主張しています。

:この「支配権」の「移動の法則」を知りたいと思っています。

:「ヒルコ」は、百済の温祚王から支配権の流れを見ています。

:「天明玉命」は、「出雲玉作氏」の先祖になりますから、

:「支配権争い」からは、脱落しています。

:「高麗④閔中王」の第一夫人(皇后)は、「正見母主」です。

:44年に、出産の後、亡くなっています。

:高句麗は、その後、「第二夫人(天照大神)」の子を

:高句麗王にしています。

:記紀は、系図の上で、第一夫人(正見母主)の場所に、

:「第二夫人(天照大神)」を「すげ替え」ています。

:そして、国の始まりを「天照大神」にしています。

PS:

:「71年生の女」と「89年生の女」は、

:「慕本王(解憂・わかひるめ・33年生)」や

:「天照大神(30±5年生)」の子孫(孫orひ孫)です。

PS:

:「大国主の国譲り」は、「正見母主」の「息子(大国主命)」に

:対して、国の統治権は、「私(天照大神)」の子孫のものである。

:と主張し、実行しています。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 石見介

2024/12/09 (Mon) 20:59:34

米田さん

「天照大神」は、『隋書俀国伝』に記す、「天を兄、日を弟」とした、倭王のAD600年の、遣隋使の帰国後のAD601年の「辛酉革命」後の、倭国の「新体制」での「太陽の女神」です。

それ以前の「日神」は、「オホヒルメ」ではなく、「ヒルコ」だと思われます。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2024/12/08 (Sun) 14:42:32

<「日継ぎの御子」について(続)>

(「立皇太子」と「立太子」の違いについて)

:ここでは、仲哀天皇の「立太子」について書きます。

<「日継ぎの御子」について>

:(原則01:)「伊勢大神」に関連する女性を系図にすると、

:だいたい女系でつながっていることが分かりました。

:つまり、

:「伊勢大神」を祀る女性は、「天照大神」の女系の子孫であり、

:夫である、大王が亡くなった時に、「〇〇大神」を祀る女性で

:皇后であった女性が「国母(王太后)」になります。そして、

:自分の息子を「日継ぎの御子」として、次の大王に指名します。

:その時に、自分の娘を次の「〇〇大神を祀る女性」にします。

:

:この時の「国母(王太后)」が「日嗣ぎ」になります。そして、

:「国母(王太后)」の息子が、「日嗣ぎの皇子」になります。

:「日嗣ぎの皇子」は、「皇太子」と、定義しているようです。

:そうすると、この原則01は、下記の条件の時に、原則が崩れます。

・(01)皇后(狭穂姫)が大王(垂仁)よりも先に亡くなった場合。

:第一夫人(皇后)&娘が、大王よりも早く亡くなった場合、

:第二夫人の娘が(結婚して)「国母(王太后・日継ぎ)」となって

:第二夫人の孫娘に「日継ぎ」の役が引き継がれます。

:垂仁25年(356年)、

_天照大神を豊鍬入姫命から離し、倭姫命(大中姫命)に託した。

_(ヌナキ稚姫命(狭穂姫)は、弱まり、云々。)

─豊鍬入姫命─狭穂姫×─┬─〇〇

─垂仁天皇───────┘─────┐

─豊鍬入姫命─狭穂姫×──日葉酢媛─┴─倭姫命(大中姫命)

:垂仁26年(357年)、

_倭大神が、大水口宿禰にのりうつって、云々。

_↑(大水口宿禰が大中姫命と結婚した。)

:垂仁87年(=27年:358年)、

_イニシキは、〔同母〕妹の大中姫命に神宝を授けて治めさせた。

_↑物部トオチネに云々。

:垂仁28年(359年)、

_仲哀天皇は、13歳の大中姫命(日嗣ぎ)と結婚した。(立太子)。

_(結婚したことを「立太子」と言っているように見えます。)

:垂仁32年(363年)、皇后日葉酢媛が死去した(薨去ではない)。

(この時点で、日葉酢媛は、「日嗣ぎ」ではないので、死去。)

:同様に、ヌナキ稚姫命(狭穂姫)は、「日嗣ぎ」ではありません。

:つまり、仲哀天皇は「日嗣ぎの皇子(皇太子)」ではありません。

_(狭穂姫)

─ヌナキ稚姫命──仲哀天皇───────┬┬─かご坂皇子

───────両道入姫皇女──大中姫命─┘└─忍熊皇子

追加:

「彦人大兄」=「酢鹿之諸男」=「垂仁天皇」に、なるようです。

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2024/12/08 (Sun) 13:14:55

<「日継ぎの御子」について(続)>

<「日継ぎの御子」について(続)>

:「立皇太子」と「立太子」の違いについて書こうと

:思っていたら、現代訳の誤訳に気が付きました。

※:日本書紀・仲哀天皇紀(前文)

・稚足彦天皇48年、立爲太子。時年31。(原文__:岩波文庫)

・48年に、立ちて太子と為りたまふ。(大野晋_訳:岩波文庫)

・48年に、皇太子に立った。____(山田宗睦訳:ニュートン‥)

・48年に、皇太子にお立ちになった。(井上光貞訳:中央公論社)

※:誤訳繋がりで、「来帰」も(注意喚起の為に)書いておきます。

(天日槍は、266年頃に一度帰ったが、垂仁3年:274年、来帰。)

・三年春三月、新羅王子、天日槍來歸焉。_(原文__:岩波文庫)

・新羅の王の子_天日槍来帰(まうけ)り。(大野晋訳:岩波文庫)

・新羅王の子__天日槍が帰化した。(山田宗睦訳:ニュートン‥)

・新羅の王の子_天日槍が来帰した。(井上光貞訳:中央公論社)

※:おまけのついでに、気になるところです。(天智天皇紀前文)

(661年、日本の軍勢は、高麗を救うために、百済の‥‥)

・又日本救高麗軍將等、泊于百済加巴利濱、云々。(岩波文庫)

・又、日本の高麗を救う将軍等・・・。(大野晋訳:岩波文庫)

・また日本の高麗を救〔援〕する軍将たちが、(山田宗睦訳:‥)

・また、日本の高麗救援軍の将軍たちが(井上光貞訳:中央公論社)

(系図の考察は、別に書きます。)

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(4) - 米田

2024/12/06 (Fri) 09:16:07

RE< ③「立太子」「立皇太子」について>

*****

Re: 「系図・年表」での考察(図解)(3)

- 石見介 2024/12/01 (Sun) 22:01:20

「天皇」や「天子」を自称する以前には、

勿論、「皇太子」は、存在しません。

「大王」も「漢字表記」であり、上代日本語では、

「おほきみ」であり、この語彙に宛てられる「漢字表記」は、

「大君」「大王」「王」「女王」と多様であり、倭国に、

唯一の「King」が存在したと言う、証拠にはなり得ません。

では、その「大王」の世継ぎとしての「太子」とは、

一体、何なのか?

「太子」の「上代日本語」の検討が、必要です。

「ひつぎのみこ」即ち、別な漢字表記では、「日嗣の皇子」

ですが、「日継ぎの御子」や、日と同じヒ甲類の「霊」「神」

の字を宛てられる語彙とも、互換性があるでしょう。

とすれば、日本語の「ひつぎのみこ」は、「大王」や「王」

の「神霊」もしくは「霊性」「霊魂」の「継承者」が、

本義であり、古代の「祭政一致時代」には、「まつりごと」

=「祭事」=「政治」を行っていた、「おほきみ」の

「霊性」「霊魂」の継承者、という意味が、

漢語の「太子」の表現になった事になります。

まあ、時代が下れば、霊性とは無関係な、世襲に移行するに

しても、『隋書俀国伝』や『萬葉集』等の歌謡からも、

「大君は神」だと言う観念の存在は、確認出来ます。

*****

<「日継ぎの御子」について>

(その1):〇〇は、伊勢の大神に侍した。(祀った。)

(その2):酢香手姫皇女をもって、日神の祀りに仕えた。

:(原則01:)「伊勢大神」に関連する女性を系図にすると、

:だいたい女系でつながっていることが分かりました。

:つまり、

:「伊勢大神」を祀る女性は、「天照大神」の女系の子孫であり、

:夫である、大王が亡くなった時に、「〇〇大神」を祀る女性で

:皇后であった女性が「国母(王太后)」になります。そして、

:自分の息子を「日継ぎの御子」として、次の大王に指名します。

:その時に、自分の娘を次の「〇〇大神を祀る女性」にします。

:

:この結果、次の大王は、「国母(王太后)」の(女系でつながる)

:孫娘・ひ孫娘を皇后にして、一家を構えます。

:そうすると、この原則01は、下記の条件の時に、原則が崩れます。

・(01)皇后が大王よりも先に亡くなった場合。

・(02)皇后に、男子が生まれなかった場合。

・(03)皇后に、女子が生まれなかった場合。

・(04)皇后に子どもが生まれなかった場合。

・(05)そもそも、男系の王統が代わる場合。

:そうすると、これらの困難の中で、先人たちは、

:どうやって、「日継ぎの御子」を守って来たのか、です。

:

:(つづく)