東アジア討論室

混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。

投稿の大項目はスレッドで投稿してください。

そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。

レスに対する意見もレスとして投稿してください。

スレッド作成での留意事項

●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。

●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。

要望事項

●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)

●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。

●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)

●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。

●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。

「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/13 (Thu) 14:33:49

┌

│Re: スレ「卑弥呼と天照大神」 - p君

│2025/02/13 (Thu) 07:46:04

│新しいというか決定的な論点がありますよ。

│ウィリアム・ブラムセンは⑯仁徳以前から①神武までを

│倍歴としてますが、それなら半分に割って平均寿命は54.5歳、

│そして㉜崇峻からさかのぼって⑰履中までを実年と

│してるみたいで、平均寿命61.5歳ですね。

└

┌

│Re: スレ「卑弥呼と天照大神」 - p君

│2025/02/12 (Wed) 13:53:54

│古代においては兄弟相続、傍系相続が普通であり、

│また平均寿命が40 - 50年であったことを考慮すると、

│実際は在位年数に4倍年暦、即位前の年齢には半年暦を

│採用していた可能性が高い。それら考慮した場合、

│その世代数は以下のようになる。

│1.神武

│2.綏靖・安寧

│3.懿徳・孝安(別族)

│4.孝昭

│5.孝霊・孝元

│6.開化・崇神

│宝賀寿男『古代氏族の研究⑬ 天皇氏族 天孫族の来た道』

│青垣出版、2018年。

└

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/06/05 (Thu) 18:52:22

どなたの研究なのかわかりませんが、FBで拾ってきました。

どなたの研究なのかわかりませんが、FBで拾ってきました。

やはり神武の時代が卑弥呼の時代になっています。

私が垂仁、応神、雄略、用明の4人の天皇即位年からの平均在位で出した神武の時代とも一致します。

神武と卑弥呼が同時代なら、卑弥呼はもはや一人しかいないし、魏志倭人伝に書かれた奴婢殉葬が神武東征紀にしかないし、必然的に卑弥呼の墓も判明します。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/05/26 (Mon) 23:51:12

akaosaさん

コメント有難うございます。

倍暦については、記紀の古代天皇等の寿命が、生物学的限界を超えて、不自然であり、半減すれば、合理的な水準に落ち着く事から、誰しも、直感的に推測するものですが、記紀の記述のみからは、暦法が復元できず、客観的な証明は、困難というか、不可能に近いと、判断せざるを得ません。

しかし中国史書という、日本の支配層の影響を受けない資料の解釈から、古代日本に於ける暦法が、推測できるのであれば、それは、倍暦の存在の客観的な証拠と認められ得る、というのが、私が、記紀ではなく、『魏志倭人伝』の習俗記事が、古代日本での倍暦存在の根拠である、というコメントの主旨です。

倭国の暦法の詳細は、記紀や後代資料など、倭国側の史料でしか、詳細は把握できないでしょうが。

私が、倍暦の存在を確信したのは、主に、国内史料からで、次の二つです。

①『日本書紀』欽明紀と、敏達紀に於ける、敏達天皇の「立太子時期」が、一方では「欽明天皇15年正月」で、他方が「欽明天皇29年正月」とされている。

これは、当時抑々「太子」制度があったか否かが疑問ですが、紀の撰述者が、記紀編纂時の近現代史である両天皇の事績を記述する際に、重要な年次を、何故、このような不統一の誤りを犯したのか、その原因は、中国風の太陰太陽暦や干支と、倭暦での伝承の換算に際して、チェック洩れが生じたと考えられます。

一方では、倍暦の年次で記述し、他方では、中国風に換算した。一応、査読した史官もいたでしょうが、どちらも正しいので、見落としたのでしょう。

②『萬葉集』や『日本霊異記』で、冒頭に登場し、日本古代の画期的大王と見做された雄略天皇の寿命について、『日本書紀』では62歳『古事記』では124歳と記し、記の寿命は、紀の2倍になっています。

後代の習俗ですが

③平安時代、「大晦日(おほつごもり)」は、6月と12月の月末の、年2回あり、これは古代の倍暦の名残りだと思われます。

以上のように、日本の古代に、倭暦としての「倍暦」の存在の痕跡は、残存していますが、やはり最大の根拠は、『魏志倭人伝』の「寿考」記事と裴松之註の『魏略』の「春耕秋収」記事です。

akaosaさんの疑問1に対する回答は、「春と秋をそれぞれ、別な年とする紀年法=暦法である」という解釈で、OKだと思います。

「紀」という語は、「皇紀」「檀紀」のように、暦法にも使用されます。明確な書記体系を持たないシベリアなどの狩猟採集民などでも、鮭の遡上する月は「鮭の月」と呼ぶような生業暦が存在します。

倭人も、農事暦の様な生業暦は、当然保有していたでしょう。

akaosaさんの疑問②については、習俗記事ですから、郡の官吏が、倭人から習俗等を聴取した内容を、そのまま記録したものだと考えます。

この「寿考」記事は、倭人の一般的な習俗記事の文脈中にあり、郡使の問答の内容とは考えられません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - akaosa

2025/05/25 (Sun) 18:36:44

石見介様

二倍年暦に疑問があります。

石見介さんが挙げられた根拠として、

>記紀ではなく、『魏志倭人伝』の習俗記事の、倭人の「寿考」や「春耕秋収」などの、政治的思惑の入らない信頼性の高い記事が、最大の根拠です。(2025/03/31 (Mon) 19:16:03)<

とあります。

問題の部分は

「其會同坐起、父子男女無別。人性嗜酒。(註 魏略曰。其俗不知正歳四節、但計春耕秋收爲年紀。) 見大人所敬、但搏手以當跪拜。其人壽考、或百年、或八九十年。」

疑問1 註の魏略の記事「計春耕秋收爲年紀」

(春の耕、秋の収を計りて年紀と為す」とあります。

もし、二倍年暦が成立するなら、春と秋をそれぞれ年紀とする、となりますが、そのように読めるのかどうか。

疑問2 「其人壽考、或百年、或八九十年」

(其の人寿の長きは、或いは百年、或いは八九十年) 『説文』に「考は老也」とあります。寿命の長い老人に百歳の人がいることに驚いて特記したと考えられないでしょうか。

二倍年暦の場合、例えば、魏使が接待役の倭人や道行く人の年齢を聞く機会があり、「私(彼)は八十歳です」と答えれば、むしろそのことを特記すると思われます。自分と同じような年恰好の人が自分の倍の年齢であると。

高齢者の傍証 『養老令』戸令11の「給侍条」に以下のような文言があります。

「凡年八十及篤疾給侍一人。九十二人。百歳五人。皆先尽子孫。」

(凡て、八十歳や篤疾者には侍(付き添い)一人、九十歳には二人、百歳には五人を給う。皆、先に子孫を当てる)とあり、八世紀でも八十歳以上の高齢者は大切にされていることがわかります。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/05/03 (Sat) 20:30:45

石見介さん

>①天豊津媛について

和珥氏とした記憶がありますが、和珥氏の祖先ではあっても、「和珥氏」の氏族の一員ではなく、大王家の成員になりますので、注記しておきます。

天豊津媛は、第3代安寧天皇の長子息石耳命の娘で、父方叔父の第4代懿徳天皇の后で、第5代孝昭天皇の母です。和珥氏の祖は、孝昭天皇の皇子和爾日子とされています。<

大王家の成員になりますので、注記しておきますという事ですが、その大王家を天皇家と言う意味なら天トヨ津媛は大王家の成員になりません。

天皇なんていないのに何で天皇家なんてあるのでしょうか。

神武が大和に来た時、義理父や義理兄など、それまでの王家が存在したわけですから、彼らが大王家です。

したがって神武は大王ではありません。

天トヨ津媛ことトヨはヒメ蹈鞴五十鈴媛卑弥呼こと卑弥呼の姪っ子の孫です。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/04/28 (Mon) 17:45:04

三日がかりで書き上げたコメントが、何故か消失していました。最初の投稿後、編集機能利用して、誤記誤変換等を訂正し、追加して完成させるのが、現在の私の投稿スタイルですが、最終段階で、間違えて、「削除」したのかもしれませんが、原因不明です。

過去のコメント内容の訂正や,真意の説明の必要も感じますので、再度コメントします。

p君さんとの議論というよりも、補足説明が主です。

①天豊津媛について

和珥氏とした記憶がありますが、和珥氏の祖先ではあっても、「和珥氏」の氏族の一員ではなく、大王家の成員になりますので、注記しておきます。

天豊津媛は、第3代安寧天皇の長子息石耳命の娘で、父方叔父の第4代懿徳天皇の后で、第5代孝昭天皇の母です。和珥氏の祖は、孝昭天皇の皇子和爾日子とされています。

②縄文時代の長期編年説と短期編年説について

wikiで、山内清男、芹澤長介両氏について検索しました。それによると、縄文時代開始時期について、3千年前としていた山内氏は、放射性炭素14年代測定法により、芹沢氏らが夏島貝塚の年代が、9千年前と発表した事に猛反発し、土器型式の多い縄文時代「早期」を、「草創期」と「早期」に分けて、「草創期」を4500年前に始まると、主張しました。

現代の考古学界では、縄文時代は、9千年前どころか、1万6千年前以前にまで、その開始時期は遡及しています。

弥生時代の開始時期も、歴博のAMS炭素14年代測定法による測定では、紀元前10世紀以前に、遡及する可能性が主張され、旧説の紀元前3世紀頃とする考古学者は、少数派となっています。

同様に、古墳時代開始時期についても、現時点での、考古学界の定説と言い得る学説が存在しているかは、疑問があり、「通説」と評価すべき段階だと、思われます。

当会の「談話室」でも、較正曲線とも関連して、管理者から、大和の古墳群の年代が、古い方向に修正されたらしいとの投稿があり、続報を期待していましたが、未だありません。

どなたか情報をご存じの方があれば、是非ともお知らせください。

③炭素14年代測定法についての根本的な疑問

これは、生物学の応用分野である臨床医学を学び、職業的経験を積んできた私の「印象」というか、「感覚」として、炭素14年代測定法について、多様な生物界の「種差」に対する認識が、不足しているのではないか?という疑問が、拭いきれないことです。

即ち、この方法で年代を測定する場合、大気中の炭素同位体比が、時間(ほぼ年単位)ごとに変化し、それが、光合成によって、植物に取り込まれ、他の時期の炭素と「混合しない」ことが、大前提になっています。当然、大気中の炭素同位体比も、基本的には、汎地球的に「一定」である事が、前提ですが、これは地域差が存在し、それを海洋リザーヴァー効果のような形で補正しています。現実には地球大気圏での炭素同位体比は、一定ではなく、地域差の存在は認めた上で、補正しているわけですが、そのように補正されていない部分として、生物学的な多様性の部分が残されているのではないか?という疑問です。

光合成時の炭素源が、大気中のみならず、土壌中の炭素が混入していないかが、問題になります。

腐葉土や石灰石や硬水中のミネラルなどに含有されている炭素については、意識されているようですが、私が気になっているのは、植物の種によっては、光合成の炭素源として、土壌中の炭酸塩を、常態的に大気中の二酸化炭素と混合使用する種が存在するのではないか?という疑問です。

生物の種による多様性の極端な例としては、生物の「性」を決定する性染色体の事例が、有ります。

哺乳類を含む脊索動物門以外の生物界にも広く存在するXY型の性決定システムでは、Y染色体が、雄性決定遺伝子を有し、XXが雌,XYが雄が原則ですが、哺乳類のトガリネズミ(モグラに近い)の中には、既にY染色体が消失した種が、存在することが知られています。

また、科学雑誌で読んだ記事では、スズメ目の中には、二つではなく、四つの「性」を持つ種が、存在するというものもありました。

このような生物の多様性からは、光合成時の炭素源が、大気中の二酸化炭素のみに由来し、土壌中の炭酸塩は利用しない、という種のみだと言うのは、どこまで信頼できるのか、疑問です。

栽培イネのプラントオパールについては、すでにその中の炭素同位体比は、土壌中のものが含まれている事は、確か名古屋大学の報告がありました。

最終編集:5月3日11時30分

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/04/19 (Sat) 18:46:32

>新しい学問的データ(分野は古代史関連だと思われれば何でもOK)が出た時以外は、一旦中止しましょう。

新しいも何も、こっちは纒向石塚古墳=年輪年代で177+18年という科学的根拠をずっと出して、その瀬戸内の要素の強さも考察しているのに、物部と言う名前が出てる時点で自説と違ってくるからか無視してるのはあなたであり、私はありのままから考察し続けますので、やめたければ勝手にどうぞ、私はやめません。

>考古学や資料批判について、p君さんが誤解されているか、或いは私から見て、何らかの先入感があって

それは全くこっちのセリフであって、素直に崇神から6世代前に大和で大変革があっただけの話であり、何らかの先入観からそれを無視してるのはあなたです。

>AD601年前後の史実の検証には、記紀以上に重要な資料です。それで「とっくに死んでいる前天王が生きていると言うのは、トンデモだ」と批判されるのは、不可解です。コメントされなければ済むことです。

推古9年には何も大変革はないというだけです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/04/18 (Fri) 16:01:14

p君さん

お互い、同じ主張を繰り返しても、生産的ではないので、新しい主張や、或いは新しい学問的データ(分野は古代史関連だと思われれば何でもOK)が出た時以外は、一旦中止しましょう。

その前に、考古学や資料批判について、p君さんが誤解されているか、或いは私から見て、何らかの先入感があって、私の説への理解(趣旨の理解であって、同意は求めていません)を、妨げているように思われる部分について、説明しておきます。

レスは、基本的に不要です。

金石文を含む「文献資料」の、解釈の相違については、平行線で、これは、お互いに相手の言い分を聞き置くしかないでしょう。

人類学や考古学など、他分野の成果の評価が、文献資料への批判・解釈に、どのように関連するかという問題での、意見の隔たりが、どうも、かなり大きく、それが、p君さんの

〉これは考古学という科学により明確に否定されます〈

というご発言に繋がるのでしょう。

はっきり言って、私は、金石文でも出土しない限り、考古学分野の専門家の発言でも、全員が一致するような解釈でない限り、そんな無条件の「前提」としては、受容」しません。

私は、p君さんより歳を食っているだけ、おそらく、考古学の本も、より多く読んでいると思います。

勿論、理解しているかは別ですが、考古学界の大勢が、間違いを犯していた例は、縄文時代の長短期編年問題や旧石器捏造問題等で、経験しています。

まして、少数でも、反対者が存在したり、私の知識水準からでも、疑問が残るような部分については、「明確な科学的根拠」としては、扱えません。

縄文時代が、何時頃で、何千年続いたのかという、「縄文時代の長期編年説と短期編年説の決着がついたのは、夏島貝塚の遺物の年代が、当時の新技術の炭素14年代測定で、確か、9千年前と、発表された後でした。それまでは、縄文時代は、3千年続いたと言う短期編年説が,東大中心に結構有力だったのです。

長期編年派の東北大の編年観以上に、縄文時代は、長くなりましたが、旧石器捏造事件は、,F氏という特異な性格の人物が関与しましたが、東北大学系の研究者が、巻き込まれています。

纏向型も含め、巨大な前方後円墳は、記紀の大王や巨大古墳の被葬者候補の皇族の数を、明白に上回っています。つい最近も、平城京建設時に破壊された巨大古墳も、発見されています。

合理的な疑惑の余地が残ると思われる以上、私は,p君さんの考古学を根拠にした解釈が、正しいとは言い切れません。

可能性については、認めますが、常時用意している並行的ないくつかの仮説の一つ、という評価に、ならざるを得ません。

あと、p君さんがスレ向きではないとして、コメントを拒否された『隋書俀国伝』の資料批判、解釈は、AD601年前後の史実の検証には、記紀以上に重要な資料です。それで「とっくに死んでいる前天王が生きていると言うのは、トンデモだ」と批判されるのは、不可解です。コメントされなければ済むことです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/04/16 (Wed) 20:11:52

崇神天皇陵がおおよそ4世紀初頭から前半、そして大和盆地最古の纒向石塚は177+18.

この考古学的=科学的事実が意味するところは崇神から約6世代前に瀬戸内をルーツとする前方後円墳を造る集団が奈良に移住し、

やがてその地である纒向から崇神が表れて、以降、大王家にその墳丘墓が継承されていくという、

これは2世紀末に現れ、6世紀末に消える、大豪族を想定しなければ仕方ないわけで、

先代旧事本紀を偽書と執拗に言い続けたとしても、そのような瀬戸内集団の記事は先代旧事本紀にしかなく、

これはその重要性や復権を言われていた森浩一さんや上田正昭さんが正しく、

このような考古学的事象にさえ目を背ける石見介さんが間違えていただけで、

こっちは何も先代旧事本紀が100%正しいなんて言ってないのに、

かつて読んだ本を資料批判もせず堂々とそのまま受け入れていた自分が悪いのであり、

ニギハヤヒ、あるいはそれに類する人物は、神武や卑弥呼の時代にいたと想定しなければ話は進みません。

それでも私はニギハヤヒなんか認めないと言われても、ならば纒向の土地に突然現れる瀬戸内集団は何なのかを永遠に説明できないでしょうから、そんなつまらない見解を自分で捨てる気概もない古代史探索はむなしいと思いますね。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/04/14 (Mon) 19:25:48

石見介さん

高天原の話は後に書きます。

まず崇神から神武は10世代というあなたの見解ですが、これは考古学という科学により明確に否定されます。

年輪年代という科学から纏向石塚古墳に代表される大和での大変革が起きるのは2世紀末です。

纒向石塚古墳は年輪年代によると177+18年ですね。

つまり考古学という科学による資料批判の結果、崇神から神武までは約6世代であり、日本書紀に書かれてる崇神から神武10世代は間違いであるのだと判明しますので、それを強く自覚してください。

そうすると、その大変革は神武-ニギハヤヒ現象としか説明がつきませんので、これもその様に自覚してください。いくら資料批判の結果、ニギハヤヒなんて実在しないと強弁されても、上記、第一段階の資料批判で間違えてるあなたにそれを言う資格はありません。

そうしますと神武-ニギハヤヒは2世紀末で卑弥呼と同じ時代となります。

そしてこの時代の最高位の女性はヒメ踏鞴五十鈴媛しかいなくなります。

つまり卑弥呼はヒメ踏鞴五十鈴媛であり、魏志倭人伝に卑弥呼には子供はいないと明記されてる訳ではないのに、卑弥呼に子供がいるはずがないと悪魔の証明のような反論をされても、上記、第一段階で躓いてるあなたにそれを言う資格はありません。

そうしますと、そのヒメ踏鞴五十鈴の住まいは、夫や息子の宮がある奈良県御所市だと分かりますので、その御所市に大量の奴婢殺害痕跡と150mの円形墓域のある場所を私は見つけましたので、そこ以外にその様な場所は全くありませんので、卑弥呼の墓は此処であろうとなり、その場所は古来から高天原と呼ばれ、その山は今は金剛山と呼ばれますが古来より高天山と呼ばれており、その墓のある場所も御所市高天という地名であり、つまり高天原はあったという事です。

アルタイ云々はとりあえず関係ないし、どだい第一段階で間違えてたあなたに高天原の存在を否定する資格はありません。

高天原に卑弥呼の墓があると判明しましたので、あとは資料批判を行えはいいだけで、実際には魏志倭人伝に書かれたような殉葬ではなく、やがて夫になる人物による奴婢殺害となりますし、墓も卑弥呼が死んでから150mの墳丘を造りはじめたのではなく、もとから当地に住む人たちの集団墓であり、卑弥呼の祖先や親族も埋葬されたのでしょうし、今もその墓域は継続されてます。

そういう訳で、考古学で導かれた事実から、現実に卑弥呼の墓を提示できる私に対して、それが出来ないあなたの説は、資料批判のもとに立ち消えて行くだけであり、もちろん「ヒメタタラ=卑弥呼説は、成立しません」などと第一段階でつまずいたあなたが言える資格もないし、この厳しい現実を受け入れて下さい。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/04/14 (Mon) 01:18:42

p君さん

>古今和歌集だけではなく、鎌倉時代の『三流抄』でも高天原は葛城地域と一般に認識されていたことが分かりますし、〈

後代資料であり、証拠能力はありません。

浅学にして、『三流抄』という本を知らなかったので、検索したところ、『古今和歌集仮名序』に関する「歌学書」のようで、まさに中世の偽書群の代表とも言えるグループに属するようです。

亦、本居宣長らの説が、宣教師の齎した地球儀による球体世界という概念の影響だと言う「可能性」は、あり得ますが、では、私が「日本神話を考える」スレで紹介した、アルタイ系諸民族の、宇宙の「三界構造」、天上界、地上界、地下界という概念が、日琉語族には存在しなかったと仰るのは、比較神話学を含む文化人類学の研究を、全否定するに近い暴論としか、思えません。

何よりも、道教を含む古代中国でも、天界、地上界、冥界(黄泉)の存在を、認めています。天界への道として「雲梯」や、高山をも認めており、それは、インドでも同様です。

仏教の須弥山世界は、インドのバラモン教の世界観を基本的に継承していますが、ヒマラヤ山脈という、将に、山頂が雲の上に聳え立つ地域での、世界観であり、「天」にも多くの階層があります。

宇宙の三界構造観は、汎世界的な概念です。

北欧の神話では、世界樹が存在するように、多少の異同は存在しますが。

〉実際には、この平面世界の中心であるというよりも、大和盆地屈指の水源に王族が住んでいたという、ごく当たり前の事なのでしょうが。〈

この文章の「実際には」以降については、賛成ですが、或いは、単なる王族では無く、より祭祀に深く関わる大王、最高位の祭祀王や、その「ひつぎのみこ」が、住んでいたのではないかと、考えています。

「ミマツヒコカヱシネ」「ミマキイリヒコイニヱ」と言った記紀で天皇とされる大王や、雄略天皇に殺された「御馬皇子」など、「ミマ」乃ち「水間」の名を持つ王族が、水源地の近辺に住み、祭祀を行っていたと考えています。

兄の市辺押磐皇子を殺され、自身も雄略に殺害される運命の御馬皇子が、呪って、民は飲んでも良いが王族は飲めないように、と言ったと言う記事があります。

〉石見介さんは頑なに崇神から神武まで10世代などと言ってるから、〈

は、記紀の資料批判上、「資料事実」(資料に記載されている記事)であり、「史実」か否かは、勿論検証や考察の対象ですが、少なくとも、「神格、天孫、ヒト」という記事の無視や、系譜の無視ではないので、平均在位年数論よりは、可能性は高いでしょう。

「大和先住民の土蜘蛛」の実在説については、賛成ですが、九州島からの移住者集団が、先住者の一般的な蔑称として呼称したのでないとすれば、種族的相違として、最も理解しやすいのは言語なので、東国方言系など、在来縄文系の要素の濃い集団だったのでしょう。熊襲、肥人(くまひと)、熊野等に共通する「クマ]kumaと「クモ」kumoは、語末母音のみの相違なので、或いは、同系かも知れません。

尚『魏志倭人伝』の卑弥呼とトヨの親族についての記載について、私が、支配層の交代と絡めて、魏使の情報蒐集の問題について、「二重基準だ」と批判された点について、当該部分をwikiで確認したところ、p君さんの言い分が正しい可能性も、あると考えられることが、判りました。

これは、卑弥呼の死亡年、トヨの即位年、張政の倭国滞在期間等を、当該記事から、どう解釈するかで、判断が異なります。

私は、正始8年(247年)、魏使張政が倭国に渡り、伊都国で、詔書や黄幢を難升米に「仮授」し、その後、間もなく帰国し、卑弥呼も死んだ、と解釈していました。

正始10年1月、司馬懿は、政敵曹爽を斃します。

『魏志倭人伝』では、張政がトヨに告諭し、トヨが掖邪狗ら送使20人を付けて、張政を送り返した、と記述されています。

即ち、張政が、倭国に渡航後、送使に送られるまで、ずっと倭国にいたと言う「解釈」も、可能になります。この場合、彼は、当然トヨの実父を知っている事になります。

それで、卑弥呼の弟や親族を知っているのと同様、トヨの父兄も知っている事になるので、p君さんの二重基準だという、御批判は甘受しなければなりません。

ただし、卑弥呼が死んで、大きな円墳?を作り、殉葬させ、男王が立って内戦が起き、13歳の宗女トヨが共立されて国内が平穏になり、送使が20人付けられて、帰国するまでの「時間」を、どの程度見積もるべきかが、議論になります。

やはり、正始8年の時は、伊都国止まりで、詔書と黄幢他を難升米に,仮授してサッサと郡に戻り、新女王が共立されてから、勅使ではなく、単なる「郡使」として、倭国に赴いた可能性が高いようにも、思われます。

しかし、「送使」20人の記述の解釈として、帰還し損なった魏使の安全確保のために、トヨ共立諸国の高官を各国一人ずつ出して、途中の各国の安全な通行を保証した可能性もあります。

この場合は、張政は、邪馬台国迄、行っていた可能性が高いでしょう。

まあ、魏使が卑弥呼やトヨの親族を承知していたのであれば、いずれにしろ,p君さんのヒメテタラ=卑弥呼説は、成立しません。トヨは、卑弥呼の「宗女」ではなく、「玄孫」ですから。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/04/10 (Thu) 17:23:36

石見介さん

>〉彼らは普通に高天原は金剛山中腹にあったと認識していたという意味です。〈

> という「歴史的な証拠」が、必要になる、という点について、p君さんが、認識されていないか、又は、神社の由緒話のような後代資料でよいとされているのかもそれませんが、要するに、証明されていないと、私は、考えています。

古今和歌集だけではなく、鎌倉時代の『三流抄』でも高天原は葛城地域と一般に認識されていたことが分かりますし、

高天原が観念上の産物であるという本居宣長に代表される説は、

織田信長の時代に宣教師のオルガンティーノが地球儀を持ってきて以降、

江戸時代になって、この大地が球体である(=地球)と一般に認識された以降に発生した説であり、

3世紀の卑弥呼の時代なら、当然ながらこの大地が球体であるという真実を知らないわけで、

後にくる仏教の須弥山世界観も平面上の世界の中心に神の住む絶壁上の高山があるという概念であるわけで、

そういう時代ならば尚更、卑弥呼の3世紀には、この日本のどこかに王族=神々の住む平面世界の中心の場所があり、

そこを高天原と呼んだわけで、今はその話をしています。

実際には、この平面世界の中心であるというよりも、大和盆地屈指の水源に王族が住んでいたという、ごく当たり前の事なのでしょうが。

また7世紀に創作された天皇という称号だけみても、神武以降、6代孝安までがこの地域に宮を構えていましたから、

今の奈良県御所市を中心とする葛城地域が、4世紀初頭の崇神以前の大和朝廷の中心地であり、

神武は宮崎から来た入り婿ですからオオキミではありませんし、

神武の義理兄の鴨王(かものおおきみ)が代々続く其国の男王の系譜であったのでしょうが、

その男王もここにいたという事が分かります。

そして何より、神武東征紀の最後に出てくる土蜘蛛のいた高尾張邑(今の御所市高天)は、

地元の伝承では、神武軍が洞窟に大きな岩を置いて土蜘蛛が出られないようにして殺害したと伝わっていますし、

その痕跡は今も蜘蛛窟という史跡として残り、その横に径150mの低墳丘があることを私は何度も述べているわけです。

日本書紀でも、崇神以前にこのような大量の奴婢を殺害した記述はないわけで、

もちろん魏志に書かれている殉葬ではないけれど、百余人という大量の奴婢殺害痕跡は日本の歴史上、ここしかありません。

7世紀の朝廷は帥升や卑弥呼が誰なのか分っていたのはもちろん、どうやら卑弥呼の墓まで知っていたのか、この神武軍が奴婢を大量殺害した蜘蛛窟の話を、官製創作神話でごまかしています、それがアマテラスの天岩戸ですね。

上記の本居宣長ですが、高天原は観念上の産物であり詮索するのは不敬に当たるなどと言いながら、

自分は従者を伴い、三重の松阪から大和に来た時に、この高尾張邑に来た事を「菅笠日記」に書いています。

その時の感想は一切書いていませんが、彼は帥升の100年後の卑弥呼が誰なのか分かっていただろうし、その住処もおおよそ分かっていたでしょうから、その鋭敏な感性で高尾張邑に何かがあると感づいていたのでしょう。

石見介さんは頑なに崇神から神武まで10世代などと言ってるから、そのようなことが分からなくなってるのです。

>少し紹介したように、中世以降の寺社の記録や、歌人などは、平然と魏書を捏造します。

ですから新井白石が高天原常陸説を唱えて以降、各地が高天原を自称するようになったのであり、

今では天岩戸史跡も全国各地にあります。

これはもちろん自称であり、謂れの捏造でありますが、本物は上記のように高尾張邑しかなく、

考古学的にも当地に縄文からの南郷遺跡、高天山=金剛山ふもとの森脇遺跡などが確認されますので、

大和先住民の土蜘蛛は実在していたのでしょう。

私が卑弥呼の宮だと考える長柄神社のある名柄遺跡は弥生後期から古墳前期ですから、

それは魏志倭人伝の倭国大乱から7.80年前の其国の男王の時代からであり、やがて卑弥呼やトヨの時代に重なります。

>〉13歳で即位したトヨの親の事が書いていないのはどうしましょう。〈

>これは、魏使の問題というか、それを派遣した権力者の問題でしょう。

卑弥呼の息子のことが書かれてないからヒメ踏鞴五十鈴は卑弥呼ではないとされながら、

トヨの親の事が書かれてないのは「派遣した権力者の問題であろう」などと言う、

二重基準も甚だしいそんな手前勝手なことは議論のマナーとして言わないでください。

>実際には、天トヨ津媛よりも、もっと後の世代の可能性が強いと思われるので、現時点では、3番手位の仮説です

だからそれが誰なのかをずっと聞いてるわけです。

あなたのなかの1番手、2番手のトヨ候補は誰なんですか。

まず先にそれを答えてから長い理屈を書いてください。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/04/08 (Tue) 22:00:53

p君さん

〉一般民は記紀の内容を知らないわけで、〈

は、そのとおりでしょうが、

〉彼らは普通に高天原は金剛山中腹にあったと認識していたという意味です。〈

という「歴史的な証拠」が、必要になる、という点について、p君さんが、認識されていないか、又は、神社の由緒話のような後代資料でよいとされているのかも知れませんが、要するに、証明されていないと、私は、考えています。

少し紹介したように、中世以降の寺社の記録や、歌人などは、平然と偽書を捏造します。

本来、神社の社家などは、先祖代々、世襲であり、由緒を古く書き変えたり、著明な天皇や古代の有力な神格や英雄に、関係するように、書き変えると思われがちですが、中世の偽書は、「愉快犯」としか言いようの無いような、とんでもない水準の記録を、残しています。

将に「病蹟学」の対象として、精神分析を必要とする水準に、達しています。

大隅正八幡宮や、確か、宇佐かどこかの神社の社家の文書を見た記憶がありますが、どちらも神職の家系なのに、祭祀している神に対する崇敬の念など、全く無い、ひどい内容でした。

或いは、戦後の新左翼の革命思想家が、皇国史観を否定する為に、政治的意図があって、でっち上げた偽書ではないか?と、一瞬考えさせられたような、代物でした。

大隅正八幡宮社家の記録は、天照大神の父親を、「陳大王」という中国の王とするものだったと記憶しています。

まあ、日本は、中世以降の文字資料の残存が多く、偽系図、偽書も多いですが、日記等の史料も良く残存し、入念な資料批判により、史実の確認も、十分可能なのですが、隣国の韓国の状況は、大違いですが、どうも日本の歴史学界などには、朝鮮半島の歴史に対して、戦前の植民地時代の統治への贖罪意識から、資料批判を控えているように、私には、思えます。

そのような「忖度」の為、『三国史記』等の資料批判が十分に行われないまま、「後代資料」で、時代的に先行した記紀などを、否定するという方法論が、採られているように思われます。

現実に、後代資料しか残っていない以上、使用せざるを得ませんが、十分な資料批判は、必須でしょう。

『魏志倭人伝』の解釈についてですが、

「弟」ではなく、「従弟」cousinと最初読み、遊牧民や中国の宗族制のような、父系制社会では、しばしば、「父系」の従兄弟が、実の兄弟と同様に扱われている事から、一瞬可能性があると、賛同しかけ、付記されている英語が、血縁関係を表わす語彙ではないので、見直して、「徒弟」である事に気付きました。

後の「臣下」「部下」と併せ、当時の中国での宗族制や「氏の時代」の日本の習俗からも、漢文解釈のそこまでの拡大解釈は、許されないでしょう。

「族弟」の範囲内であれば、拡張解釈として、許容範囲内かも知れませんが。

〉13歳で即位したトヨの親の事が書いていないのはどうしましょう。〈

これは、魏使の問題というか、それを派遣した権力者の問題でしょう。

卑弥呼への「親魏倭王」という爵号授与は、魏の明帝と曹爽の意思でしたが、トヨの時代は、魏晋交代期で、権力者は、司馬氏です。倭国に対する関心も殆どなく、トヨに対する王号授与に際して、倭国まで、勅使を仕立てたかも不明であり、倭国使に金印を託して済ませた可能性が、高いでしょう。

AD57年の倭奴国王に対する王号授与と同じです。

天トヨ津媛は、神武天皇とヒメタタラの玄孫であり、p君さんの御説だと、卑弥呼と臺輿の世代差は、4世代になります。天トヨ津媛の3世代前に、卑弥呼を探すのであれば、多氏のような、神武・ヒメタタラの子の神八井耳命の子孫の女性が、より適切でしょう。

神武天皇の子としては、庶子のタギシミミ、キスミミと、神八井耳、ヒコヤヰミミ、綏靖天皇の嫡出の計5人が、記されていますが、ヒコヤヰミミは、神八井耳と酷似した名前であり、同一人か、その子孫の呼称と考えられます。

初期天皇の和風諡号「おくりな」では、「神」を冠せられたのは、初代神武天皇「神ヤマトイハレヒコ」と2代綏靖天皇「神ヌナカハ(ヌマカハ)ミミ」の二人だけですが、多氏や火君、阿蘇国造他、畿内、九州、東国の多くの氏族の祖とされる「神ヤヰミミ」も、皇族なのに、「神」と冠称されています。

このことから、私は、本来の伝承では、神八井耳命も「大王」であったとされていたと、考えるに至りました。

神八井耳命の子孫氏族の系譜は、断片的で、きちんと伝わってはいません。

しかし、その娘か孫娘は、天トヨ津媛の一世代、二世代前になります。トヨの曽祖父の兄の系統なので、トヨの父や祖父の同世代の女性が、父や祖父より年長者である者も、当然存在したことになります。

もう一つ、臺輿は、卑弥呼の「宗女」という語句の解釈になりますが、一般的には、「宗族」乃ち同一父系制氏族内の女性、という解釈ですが、「宗族制」の場合、「宗廟」を祭る本家が「宗」であり、宗廟に祭られた始祖から分出した分家の人々が「支」という区別が、存在します。

つまり、「宗女」を、「卑弥呼の属する氏族の本家の女子」と解釈する事も可能です。

この場合、神武・綏靖・安寧・トヨの父が、宗廟を継いだ宗家で、トヨが共立されて、その後叔父の懿徳が婿入りして、後の大王家の祖先となったと言う事になります。

卑弥呼没後の男王は、複数存在した卑弥呼の兄弟や従兄弟たちが乱立して、内戦状態になった、という解釈になります。

ただ、実際には、天トヨ津媛よりも、もっと後の世代の可能性が強いと思われるので、現時点では、3番手位の仮説です。

最終編集:4月10日16時50分

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/04/06 (Sun) 06:13:24

石見介さん

>というご発言は、記紀が「平安時代」以前に成立していたので、時代が逆転しており、無意味です。

無意味ではなくて、一般民は記紀の内容を知らないわけで、まさかイワレヒコが、そしてスサノオがそんな昔に設定されているなんて知らないであろうし、彼らは普通に高天原は金剛山中腹にあったと認識していたという意味です。

> は、そっくりp君さんにお返しいたします。

勿論、この7文字ほどの漢文の字句のみの解釈ではなく、卑弥呼という、「倭王」の親族について、魏が、「弟」という存在を明記しており、<

男弟ですね。男の弟と言う当たり前の表現ですし、中国には女弟という奇妙な熟語もあるので、私は、この男弟とは「弟 younger brother」ではなく、「徒弟 apprentice」「臣下 vassal」「部下 subordinate」と見ます。

ならばヒメ蹈鞴五十鈴媛の実兄の天日方奇日方命でしょう。

日本書紀で鴨王(かものきみ かものおおきみ)と書かれている人物です。

神武なんかよりはるかに地位が上です。

>卑弥呼の近親者、特に「実子」の情報を知らなかった等とは、到底考えられない、という推測も、有ります。<

じゃ13歳で即位したトヨの親の事が書いてないのはどうしましょう。

あなたの理屈でいうと「トヨの近親者、特に「実親」の情報を知らなかった等とは、到底考えられない」ですね。

つまり中国側はそんな事は興味もないだろうし、どうでもよく、

週刊文春じゃないのだから女王の肉親関係を根掘り葉掘り聞かなかったのでしょう。

卑弥呼は長大で夫がいなければそれでいいわけです。

そして私が言ってることが正しい証拠として、

ヒメ蹈鞴五十鈴媛の住んだ奈良県御所市に径150mの楕円形の墓域と隣に奴婢=土蜘蛛の埋葬痕跡のある場所=上記の高天原を提示しています。

あなたは自分が卑弥呼が誰なのか一切言えず、人の言ってる事にイチャモンばかりつけてきています。

>卑弥呼候補としては、神八井耳命の子孫系譜があれば、臺輿が天トヨ津媛だった場合の最優先の探索対象になります

まず卑弥呼を見つけてその墓の対案を出してください。

先に言っておきますが、崇神から神武が10世代と言う時間軸が考古学的に間違えておられるので、卑弥呼が出るわけはありませんよ。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/04/05 (Sat) 17:09:10

p君さん

所謂、「中世日本紀」と称される偽書群について

>神話ではなく、平安時代には、ごく普通に高天原を金剛山中腹と認識されていた証拠を挙げています。

ここを神話にしたのは記紀です。〈

というご発言は、記紀が「平安時代」以前に成立していたので、時代が逆転しており、無意味です。

中世日本紀という、『日本書紀』等の、特に神話の解釈については、仏教の本地垂迹説等の影響もあり、実に多様で、とんでもないものまであります。

天照大神が、アンドロギュノス、つまり両性具有であるとか、或いは、第六天魔王波旬が天照大神と契約して、日本が神国である事になったとか。

「見立て」の話などは、まだ大人しい部類ですが、古代の日本神話ではない、平安時代の「物語」の一つです。

〉「歳すでに長大、夫はいない」

たったこれだけの文章で「婚姻せずに巫女的な祭祀王であった事しか、確認出来ない」

「漢文解釈上、(寡婦とは)認められないからです」とするのは、もはやあなたの言語能力の問題です。〈

は、そっくりp君さんにお返しいたします。

勿論、この7文字ほどの漢文の字句のみの解釈ではなく、卑弥呼という、「倭王」の親族について、魏が、「弟」という存在を明記しており、卑弥呼の近親者、特に「実子」の情報を知らなかった等とは、到底考えられない、という推測も、有ります。

卑弥呼候補としては、神八井耳命の子孫系譜があれば、臺輿が天トヨ津媛だった場合の最優先の探索対象になります。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/04/05 (Sat) 12:29:25

石見介さん

> 『古今和歌集』という後代の歌集の中の和歌を根拠にすることは、出来ません。

歌学書が、中世日本紀という、一連の偽書群に利用され、神仏混淆や神社の由緒書きも含む宗教に利用される事になるのも、芸術家の奔放な想像力によるもので、古代日本人の神話を、正確に伝えるものではないからです。

「見立て」により、中世の歌人が、「ヤマ」を「高天が原」として詠んでも、それは空想の世界です。<

>「見立て」により、中世の歌人が、「ヤマ」を「高天が原」として詠んでも、それは空想の世界です。

何を言っておられるのでしょうか。

神話ではなく、平安時代には、ごく普通に高天原を金剛山中腹と認識されていた証拠を上げています。

ここを神話にしたのは記紀です。

> 次に「宗族制」社会での卑弥呼探しの困難さの認識についてですが、

〉何が困難なのでしょうか、卑弥呼は女王なのだから、天トヨ津媛の3世代前あたりの最高位の女性です。〈

は、記紀が継体欽明皇統とその祖先の大王たちを、日本国の一貫した統治者だとする史観で記述されている以上、同一宗族内でも、大王家の祖先ではあり得ない卑弥呼が、どのように形容されているのかは、不明です。

トヨは婚姻した可能性は漢文解釈上あり得るが、卑弥呼については、婚姻せずに巫女的な祭祀王であった事しか、確認出来ない。

p君さんの卑弥呼像は、漢文解釈上、認められないからですが、この点については、お互い妥協は出来ない部分です。

大王家,多氏、和珥氏他初期分出の皇別氏族全てが、同じ「宗族」に属するのです。<

「歳すでに長大 夫はいない」

たったこれだけの文章で「婚姻せずに巫女的な祭祀王であった事しか、確認出来ない」

「漢文解釈上、(寡婦とは)認められないからです」とするのは、もはやあなたの言語能力の問題です。

夫に先立たれた寡婦はこの文章の描写に合いますので、何も問題はありません。

トヨ津媛をトヨとする可能性はあると認められるのなら、その住処は奈良県御所市だと分かりますね。

夫や息子が御所市だからです。

ならば邪馬台国の都は御所市という事で良いでしょうか。

違うと言われるのなら他にトヨを見つけ出してください。

そして卑弥呼が誰なのかは置いといても、トヨと卑弥呼は宗族なのだから同じ地域在住の可能性が高いですね。

その御所市に古来から高天原と呼ばれる地域があり、そこに径150mで隣に奴婢埋葬痕跡の有る場所があると言ってます。

あるかないかの問題であって、あなたにとやかく言われる筋合いはないのです。

大林太良さんや 萩原眞子さんはとりあえず関係のない話です。

ここは奈良盆地屈指の水源があり、4世紀初頭の大神神社より古い式内神社が複数存在しています。

王族の特権は水源に住める事ですから、ここに王族が存在した事が分かります。

また、明治になっても平民には縁遠かった米ですが、中西遺跡という弥生時代からの日本最大の水田遺跡があります。

王家の食卓を説明できる遺跡です。

つまり考古学的にも地形学的にも卑弥呼のいた場所はここしかありません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/04/01 (Tue) 15:03:49

p君さん

「高天原」についてのレスを拝見して、私の「日本神話を考える」スレと、その続編の「神話、伝承」スレを、殆ど、読んでおられない事が、判りました。

アルタイ語族と称されるグループ中、国家形成の経験の無い、シベリアのエヴェンキ族などの神話を、主に萩原眞子氏の著書から引用して、紹介していました。

読んでおられれば、

〉この地球が珠体と思っていない時期の、平面世界観の中心にある神の住む山、〈

という、最後の「山」という、先入観は、多少なりとも、緩和されたのではないかと、思われます。

平面世界でも、「高度」の相違は歴然としており、「天空の世界」を想像するのは、汎世界的な人類の共通な精神です。

「山」は、「雲」と並んで、天上界と地上界の「梯子」「梯」(かけ橋)であり、時に神の棲家に選ばれる事もありますが、日本を含む東アジア世界では、「天上界」こそが、天神の居住地です。

『古今和歌集』という後代の歌集の中の和歌を根拠にすることは、出来ません。

歌学書が、中世日本紀という、一連の偽書群に利用され、神仏混淆や神社の由緒書きも含む宗教に利用される事になるのも、芸術家の奔放な想像力によるもので、古代日本人の神話を、正確に伝えるものではないからです。

「見立て」により、中世の歌人が、「ヤマ」を「高天が原」として詠んでも、それは空想の世界です。

次に「宗族制」社会での卑弥呼探しの困難さの認識についてですが、

〉何が困難なのでしょうか、卑弥呼は女王なのだから、天トヨ津媛の3世代前あたりの最高位の女性です。〈

は、記紀が継体欽明皇統とその祖先の大王たちを、日本国の一貫した統治者だとする史観で記述されている以上、同一宗族内でも、大王家の祖先ではあり得ない卑弥呼が、どのように形容されているのかは、不明です。

トヨは婚姻した可能性は漢文解釈上あり得るが、卑弥呼については、婚姻せずに巫女的な祭祀王であった事しか、確認出来ない。

p君さんの卑弥呼像は、漢文解釈上、認められないからですが、この点については、お互い妥協は出来ない部分です。

大王家,多氏、和珥氏他初期分出の皇別氏族全てが、同じ「宗族」に属するのです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/31 (Mon) 19:51:49

石見介さん

> 「高天原」は、アルタイ系諸民族の、天上界、地上界、地下界という、三層構造から成る世界観、宇宙観の反映です。

大林太良、吉田敦彦氏他の神話学関係の本を、ご参照ください。

全然違うと思います。

この大地が球体とは思っていない時期の、平面世界観の中心にある神の住む山、

これは古代日本では神奈備と呼ばれ、仏教でいう須弥山と同じ概念でしょう。

日本では金剛山の中腹、今の奈良県御所市にしか高天原があり得ないことは古今和歌集などでも分かります。

そこに卑弥呼の墓もあります。

>天トヨ津媛がトヨとしても、「宗族」全ての系譜から、卑弥呼を探すので、米田さんのように、古代豪族の系譜集を持たない限り、卑弥呼を探すのは、困難です。<

何が困難なのでしょうか、卑弥呼は女王なのだから、天トヨ津媛の3世代前あたりの最高位の女性です。

普通に日本書紀に出てきます、

もちろん卑弥呼という名前ではありません。

こんな簡単なことからも目を背けたいとはどういう心境なのでしょうか。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/03/31 (Mon) 19:16:03

p君さん

横レスですが、「松田」さんの御説の「釈迦を超える古さに設定した」という神武即位年についての仮説は、日本への仏教伝来についての、誤解が存在する、と思われます。

やはり、神武即位年決定には、江戸時代以来の、辛酉革命説が、正しいと思われます。

私は、浄土真宗本願寺派の檀家の家系で、仏教については常識程度の知識しかありませんが、古代史以前に日本中世史、特に源平時代、戦国時代にも興味を持っていたので、日本に於ける仏教受容については、阿弥陀教や密教、禅宗は、平安時代以降の伝来であり、南方上座部仏教(南伝仏教、小乗仏教とも)は、基本的には日本に入っていない、という事は、中学校水準でも学んだ通りだと理解しています。

上代に日本に入ったのは、法華経を根本経典とする、所謂「大乗仏教」ですが、『日本霊威記』『今昔物語』にもあるように、初期仏教の受容には、現世御利益、国家鎮護や、寺院建築に関わる当時の先進的科学技術などが、大きく作用しています。

仏教の開祖は、ゴータマ・シッダルタ乃ち釈迦如来ですが、南方上座部仏教と異なり、大乗仏教ではあまりお釈迦様を、尊重しません。

「先行七仏」の七番目の「仏陀」という扱いであり、純粋に一身の救済を目指したお釈迦様の教えは、南方上座部仏教に継承されていますが、大衆部という一身の解脱よりも当時のインドの、所謂カースト制からの脱却という社会改革志向の.集団の思想が法華経であり、その流れが、中央アジアを経て、河西回廊から、中国に入ります。

すでに、本尊は釈迦如来ではなく、種々の浄土を主宰する多くの仏菩薩が、存在する。

そのような「仏教」が、日本に入ってきたのであり、仮に神武天皇がお釈迦様より、ちょっと早く生まれた、即位したとか、主張しても、先行七仏の7番目以前の六仏が、「万年」「億年」単位で、先に生まれて人々を救済している事になるし、未来仏の弥勒菩薩も天上で出番を、待っています。

現実に、日本で尊崇されていた仏は、東方瑠璃光浄土の毘盧遮那仏や、他に薬師如来、大日如来であり、又西方極楽浄土の阿弥陀如来であり、南方補陀落浄土の観世音菩薩などです。

お釈迦様の影は、極めて薄いのです。

倭暦としての倍暦の根拠は、記紀ではなく、『魏志倭人伝』の習俗記事の、倭人の「寿考」や「春耕秋収」などの、政治的思惑の入らない信頼性の高い記事が、最大の根拠です。

シンメトリック理論は、辛酉革命説による初期大王の在位期間や寿命の延長操作の痕跡だと思われますが、それは同時に、大王の系譜関係等の信頼性を高める側面もあります。

『桓檀古記』のような偽書のように、檀君を増殖するとか、ウガヤフキアヘズ王朝で70代増殖させたりするような、操作は、加えられていないのです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/31 (Mon) 18:00:17

>まず神武をBC660年に置くことが第一、<

これを実現するために必要なのは、在位年の配分であって、宝算ではありません。

しかもこれは日本書記だけの話しです。

これについてはここの追記に書きました。

https://e-asia.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=16890084

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/31 (Mon) 01:02:55

白石南花さん

>およそ実年齢の二倍程度になっているように見えます。

昔、倍暦論者の方から聞いたのは、継体天皇以前が倍暦だというのですが、そうだとしても、神武は紀元前になったはずです。

私はもっと根本的な問題で、

以前に米田さんが言ってた古代天皇の在位がシンメトリーになってるという話から考えて、

まず神武をBC660年に置くことが第一、

その後、B天皇をこのあたり、C天皇をこのあたり、

D天皇をこのあたりという風に机上で操作してたらシンメトリーになったと考えてます。

ですから倍暦説自体が根本的に間違っていると思っています。

問題は、神武をなぜ西暦換算でBC660年に置いたかということだと思います。

これはフェイスブックで松田さんという方が言ってた「釈迦を超える古さに設定した」という意見に目から鱗が落ちる思いがしました。

神武がBC660年ならアマテラスやスサノオは当然もっと古い時代になり、それは、仏教の釈迦という外国(とつくに)の神を受け入れる時、日本にはそれより古くから八百万の神々がおられた、ゆえ釈迦といえども、その神々のお一人になられるのだという受け入れ側の日本の精神的余裕のようなもの、本地垂迹でしたっけ、私にはよく分からないのですが、これを作るのが目的ではなかったかと考えます。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/30 (Sun) 17:48:25

『古事記』宝算の秘密に追記しました。

政権による文字の利用が始まる前に、倭国に伝統的な年齢の数え方があり、それが伝えられてきた可能性が伺えます。

一方仏教の普及など、積極的に外来文化を取り入れようとした蘇我氏が、文字による記録に残された、崩御時の年齢記録で一部天皇の宝算を上書きしたと思われます。

伝統的な年齢の数え方がどのようなものであったかまでは、分かりませんが、およそ実年齢の二倍程度になっているように見えます。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/03/29 (Sat) 17:53:13

p君さん

応神天皇の「即位年」のAD390年説については、私の世代交代の平均年数推測の範囲に収まり、また、雄略天皇の曽祖父として、雄略天皇の即位年が、AD456年頃に、40歳前後という数字からは、父の允恭天皇との年齢差が、末子の雄略と30歳と試算して、允恭天皇の生年は,AD385年頃になります。

これだと、仁徳の嫡妻の生んだ4皇子の末子の允恭は、祖父の応神即位時には、既に生まれていた計算になり、不自然です。

そのあたりの不整合と、清寧天皇後の顕宗天皇への移行期に、大王不在の「空白の時代」が生ずるので、倍暦と中国暦の使用時期について、再検討の余地があるわけです。

尚、引用された倉西裕子氏の説は、雑誌で読んだような記憶がありますが、干支2順ずらすのは良いとして、応神天皇「だけ」については、合理的に在位期間を説明できても、母の神功皇后その他については、なにも説明出来ません。

倭の五王と記紀の大王系譜の不一致は、日中双方の史書の自己都合による撰述から、史実をあぶり出すという、困難な事業です。

後、記紀の後代の「解釈」に関する資料は、二次史料であり、慎重な資料批判が必要です。

特に、[歌学書」の類は、所謂「中世日本紀」と称される偽書に属し、信頼性は、極めて低い代物だと言う事は、定説です。

「高天原」は、アルタイ系諸民族の、天上界、地上界、地下界という、三層構造から成る世界観、宇宙観の反映です。

大林太良、吉田敦彦氏他の神話学関係の本を、ご参照ください。

〉そういう時こそ考古学の出番でしょう。行燈山古墳が古事記の記述から崇神陵でほぼ正しいと思われるので4世紀初頭から前半ですね。崇神の活動期間として300年ごろでしょう。〈

については、私の平均世代交代年数20年での推計とも一致しますが、考古学関連の本は、当会加入後に会に寄付し、確認出来ません。

まあ、どうも型式論が理解できず、~学界の定説~通説らしきものに従うだけなので、土蜘蛛さんや玉枕さんのような考古学に詳しい方のご意見に従えばよいだろう、と思って、寄贈したのですが。

>ならばトヨが20歳の頃は260年くらいでしょうから崇神の20歳頃を300年として〈

については、世代交代20年という、一番短い推定ですが、大王の代替わりは、直系相続の場合は、基本的に父の死亡後なので、30歳は越えているだろう、と考えています。

天トヨ津媛がトヨとしても、「宗族」全ての系譜から、卑弥呼を探すので、米田さんのように、古代豪族の系譜集を持たない限り、卑弥呼を探すのは、困難です。

其れよりも、世代交代年数を、25年として、崇神の活動年代をAD275年としたり、30年として、崇神の活動年代をAD250年と考える方が、大王家系譜中から、候補者を探しやすいので、その方は、以前にも検討しています。

本来、チェックすべき多氏他多くの初期分出皇別氏族の系譜をスルーすることになるので、到底学術的厳密性は、欠如していますが、先学の卑弥呼=ヤマトトトビモモソヒメ説との整合性からは、崇神の娘トヨスキイリヒメが、臺與になります。

多氏の系譜は、是非ともチェックしたいと思っていましたが、手に入らず、和珥氏のみしか、以前チェックできず、ずっと気になっています。

これには、実は「大伴氏」が、本来は、「オホ(多、大、太)」氏の配下の部だったのではないかという、疑いを、持っていたからですが。

饒速日については、神話スレで、以前から主張していますが、「ハヤヒ(速日)」神群四柱の中の一柱で、火明命とは本来別神であり、鹿島、香取の神は、中臣氏の祭る神です。

『先代旧事本紀』の神統譜は、物部氏の主張であり、十分な資料批判が必要です。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/25 (Tue) 06:44:05

石見介さん

>>通常暦はもちろん倍暦でも応神天皇270年なんてなりませんよ。〈

>当然ですよ。私が、応神天皇の活動年代を、AD400年頃と推定している事は、ご存じのはずですが、これは、「引用」しているように,p君さんが、おそらく崇神天皇を、誤記されたと思われる部分を、そのまま引用したまでです。ご確認ください。

私の訂正前のコメントに、レスされるので、注意喚起の意味で、引用したのです。<

間違えてましたか?

ここは倍暦のトピですね。

で、15代応神天皇は、日本書紀をそのまま西暦で当てはめると即位元年は270年ですね。

●倉西裕子さんの説

「巻九神功紀後半の紀年が四世紀後半に位置 づけられることは、実証主義の立場からは否めない。従って、次巻の応神紀の応神元年は、四世紀末にくる。応神元年条の正文にある「庚寅」の年 は『日本書紀』の編年においては西暦270年に当たるが、史実としては390年に設定されていると認識される。」

その応神を石見介さんも400年ごろの人物といわれてたのだから、推古以前が倍暦で、あるいは部分的に通常暦を組み入れても説明はできませんねという話です。

だから一番有力なのは、記紀編纂時に何らかの事情で干支2巡120年ずらしたと考えられるわけですが、なんでだろう?という話に戻ります。

>〉トヨはトヨ津媛と認められるわけですね。〈

>「可能性」は、認めています。

応神天皇を起点として、5世代前の崇神天皇の活動年代推定が、平均世代交代年数20年では,AD300年、25ねんではAD275年、30年では,AD250年になるので。<

そういう時こそ考古学の出番でしょう。行灯山古墳が古事記の記述から崇神陵でほぼ正しいと思われるので4世紀初頭から前半ですね。崇神の活動期間として300年ごろでしょう。

これは四道将軍ゆかりの福島の会津に4世紀前半の前方後円墳が誕生してる事、また吉備津彦の墓でほぼ間違いないであろう吉備の中山茶臼山古墳が4世紀前半。崇神に反乱を起こした武埴安彦の墓としか考えられない椿井大塚山も4世紀初頭、これらの事でも確実だと思われます。

ならばトヨが20歳の頃は260年くらいでしょうから崇神の20歳頃を300年として、40年差、2世代前孝霊の時代です、もう少し幅を考えて3世代としても孝安の時代です。しかしながら天トヨ津媛は4代威徳天皇と結婚してますからやはり石見介さんの説は時代的に合いませんね。

だったらトヨは天トヨ津媛ではないと否定されても、あなたは別の候補者を一切出せないでいるわけですから、崇神から神武まで10世代というご自分の意見が根本的に間違っているという自覚を持たれてはいかがでしょうか。

>①資料(史書、金石文、日記、文学作品や辞書類も含む。後代資料も含む)の基本的な、「真偽」についての全てを、チェックする事。

これには、成立年代、著者或いは撰述者の著述時の境遇やその史観、の検証は、不可欠である。

②成立年代とも関連するが、写本刊本の校勘を含めた、本来の文章の確認作業が、必須である。<

それはその通りですが、ならば金石文である百済武寧王墓誌からの雄略即位が456年あるいは457年になるわけですから、

この時点で倭の五王の時代で言えば興かその前の済の時代になるので、雄略は倭王武ではないということになるのに、頑迷に倭王武は雄略であるなどと主張されるのはいかがなものでしょうか。

また同じく金石文である稲荷山鉄剣は471年、これは雄略の時代でしょうけども。

> 大神神社での祭祀や鏡についての御説も、p君さんの仮説であり、「史実」だと考えるかは、各人が判断すべきことですが、、少なくとも、私には、「蓋然性の高い」仮説だとは思えません。

大神神社も伊勢神宮も現実に昔から存在しているわけで、けっして仮説ではなく、一般人は見れないけども伊勢神宮は鏡がご神体として存在していることは事実です。ただ、大神神社の創建理由として崇神が最後の大物主を倒し、その慰霊の為の神社建立というのは私の仮説ですが、荒魂を祀る理由はそれ以外にないわけで、間違いないと思っています。

>高尾張邑については、その名称から注目していますが、これを「高天原」とするのには、否定的です。畿内の各地の地名に多い、地方との同一名称からは、東海からの移住者の集落の可能性の方が、高いように思えるので。 <

新井白石が常陸説を「意図的に唱える」以前は「高天原伝承地」はここしかないし、平安、鎌倉の文献、たとえば古今和歌集でもこことしか認識されていないわけで、高天原が九州やその他の地域にあるなどというのは後世の人間の単なる主張であり、ここ御所市高天が高天原である事は、あなたが否定するしないの問題ではないのです。東海からの移住者というのは逆で高尾張邑の尾張は東海への移住者です。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/03/23 (Sun) 21:46:05

p君さん

>通常暦はもちろん倍暦でも応神天皇270年なんてなりませんよ。〈

当然ですよ。私が、応神天皇の活動年代を、AD400年頃と推定している事は、ご存じのはずですが、これは、「引用」しているように,p君さんが、おそらく崇神天皇を、誤記されたと思われる部分を、そのまま引用したまでです。ご確認ください。

私の訂正前のコメントに、レスされるので、注意喚起の意味で、引用したのです。

〉トヨはトヨ津媛と認められるわけですね。〈

「可能性」は、認めています。

応神天皇を起点として、5世代前の崇神天皇の活動年代推定が、平均世代交代年数20年では,AD300年、25年ではAD275年、30年では,AD250年になるので。

〉お墓は何処とお考えでしょうか。〈

現在、成案はありません。

ご承知の通り、古墳時代の大和や河内の、巨大前方後円墳の数は、記紀の天皇と記述されている大王の数を、上回っています。勿論、前段階の箸墓型古墳も含めてですが、最近も、平城京建設時に破壊された巨大古墳が、複数発見されている状況です。

其れと、これも、昔唱えた説ですが、「倭国乱」或いは「倭国大乱」解釈として、「邪馬台国乱」とは記述されていない事から、卑弥呼共立前の大乱は、後に共立に参加する、女王国連合構成諸国に、おそらくは狗奴国も参戦した戦闘であり、卑弥呼は、倭人諸国連合の盟主としての「大倭王」に推されたのであり、「邪馬台国王」は、共立に参加した諸王の一人であった、という考えもあります。

即ち、畿内のこの時代の巨大古墳には、大倭王と邪馬台国王の2系統があったのではないか、という昔の仮説の延長線上というか、並行的な仮説の一つとして、複数大王並立の一つのパターンとして、考えていました。

考古学に対する理解力不足以外にも、文献解釈上からも、簡単に、大王と墳墓の対応を、特定できない理由です。

〉資料批判って何ですか?〈

文献の解釈との線引きが、必ずしも明確ではありませんが、私の「資料批判」についての考えを、述べます。

①資料(史書、金石文、日記、文学作品や辞書類も含む。後代資料も含む)の基本的な、「真偽」についての全てを、チェックする事。

これには、成立年代、著者或いは撰述者の著述時の境遇やその史観、の検証は、不可欠である。

②成立年代とも関連するが、写本刊本の校勘を含めた、本来の文章の確認作業が、必須である。

③成立年代と撰述者の状況確認後に、「解釈」が、行われる段階になるが、この段階で、先ず、言語学、民俗学・神話学などの文化人類学、歴史学等、隣接分野の知見との照合により、信頼性の最初の判定が、行われる。

④逐条的な文献解釈というか、史料の解釈が、最終段階の、資料批判という事になる。

ざっとそういう流れだと、考えています。

〉大物主と言うのは神武以前、実際には崇神以前の大和の王の総称です。〈

p君さんの「定義」された独自の「解釈」で、勿論、記紀や歴史学界その他の「定義」ではありませんね。

大神神社での祭祀や鏡についての御説も、p君さんの仮説であり、「史実」だと考えるかは、各人が判断すべきことですが、、少なくとも、私には、「蓋然性の高い」仮説だとは思えません。

高尾張邑については、その名称から注目していますが、これを「高天原」とするのには、否定的です。畿内の各地の地名に多い、地方との同一名称からは、東海からの移住者の集落の可能性の方が、高いように思えるので。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/22 (Sat) 19:35:35

石見介さん

>その状況を、一変させ、干支と元嘉暦による記録等を開始し、複数大王制を、唯一の大王が支配する官僚制支配体制確立に向かったのが、倭王武、雄略天皇であり、その死後の清寧以降、畿内の大王たちは、武烈天皇代まで、継続します。

しかし、勿論、氏族によっては、旧来の伝統を守るものも、あった。<

つまり倍暦と通常暦が併存していたという事ですね。

通常暦はもちろん倍暦でも応神天皇270年なんてなりませんよ。

雄略456年の即位として応神を私は390年即位だと思いますが、まぁ400年ごろとしても、

その間56年、倍の112年前は344年。

全然計算が合いません。

>合う、合わないは、暦法とは無関係

合う合わないの話です。

> しかし、この場合、私とp君さんは、ともに、神武天皇とその妻ヒメタタラを含む初期天皇の系譜は、ほぼ認めています。

特に問題となる、天トヨツ媛に関する系譜については、異論はない筈ですね。<

トヨはトヨ津媛と認められるわけですね。

お墓は何処とお考えでしょうか。

> その部分について、p君さんは

>〉あと魏志倭人伝にある「其国の男王」はいわゆる大物主の系譜という事で、しっかりした男王の系譜があるので、ヒメ蹈鞴五十鈴媛と天トヨ津媛も宗族です。〈

という、資料批判をまともにしないご主張を、されています。<

>大物主は、蛇体の神格とされ、伝承上の存在です。これを、無批判に、史上の人物として、受容する事は、私には、出来ません。<

資料批判って何ですか?困ったら「資料批判が」で逃げておられますね。

神武実在ならその義理父も義理兄も大和にいたことになるのに、〇〇命とか出てきた時点で嫌悪感を示し、「資料批判をまともにしない」などと逃げておられます。

これは石見介さんだけではなく、今のアカデミズム全体がそうです。

資料批判なる言葉で斜に構え、そのくせ今だに卑弥呼がだれなのか示せないでいます。

大物主と言うのは神武以前、実際には崇神以前の大和の王の総称です。

今も大神神社で祀られているという事実、そこから彷徨する鏡が伊勢神宮のご神体になっているという事実、

これは充分考古学的資料ですよ。

そして何かと話題になる纒向遺跡は2世紀末以降ですから、魏志の2世紀前半の「祖国の男王」の時代ではなく、

つまり2世紀代の王族が纒向にいた証拠はありません。

だから寺澤さんは唐古鍵に注目されているのでしょう。

一方、葛城・奈良県御所市の名柄遺跡は弥生時代後期から庄内期、布留期にも存在してます。

そして日本最古級の銅鐸も出ています。

なにより御所市の高尾張邑には150mの楕円形墓域と土蜘蛛殺戮の痕跡が今も残ります。

魏志倭人伝の卑弥呼の墓はここしかありません。

また、ここが大物主、卑弥呼、トヨ、この王族の集団墓域でしょうし、驚くべきことに今もこの地域の墓域になっています。

石見介さんは、とりあえず崇神の少し前のトヨをトヨ津媛でいいと言われるなら、卑弥呼がだれなのかは置いといても、

150mの楕円形墓域と土蜘蛛殺戮の痕跡があるのですから、邪馬台国の都はここでいいという事ですね?

そこは神話の高天原伝承地ですから、神話の世界はあった、いや実際にあった世界を「神話にした」でいいですね?

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/20 (Thu) 21:06:48

白石南花さん

白石南花さん

>帥升がスサノヲも怪しい仮説ですし、古事記系図に対する考察もありません。

帥升がスサノオではないかと言うのは何も怪しくはなく、繰り返しますが、渡海して外国に渡った古代王はスサノオしかいないことから、

仮説くらいは充分立てれたでしょう。私は7世紀の朝廷は仮説を立てなくても、こんなことは常識であり、最初からみんな知っていたと考えてます。

しかし時代が経過して江戸時代、例えば本居宣長もこの仮説からスサノオ5世代後の卑弥呼を知り得たと私は考えてます。

スサノオの5世代後、神武に先立たれたヒメ蹈鞴五十鈴が卑弥呼なら、殉葬奴婢百余人と言う魏志の謎の記述は、神武東征紀に書かれた土蜘蛛誅殺ではないのかと彼は考えたのではないでしょうか、三重の松阪から従者を伴い、大和にやってきた本居は、土蜘蛛が神武軍により「蔓(かずら)で編んだ網で討たれた」という高尾張邑を訪れています。

そのことは菅笠日記に書かれています。

約150mの楕円形墓域と土蜘蛛を岩で閉じ込めた蜘蛛窟があり、こここそ卑弥呼の墓だと私がしつこく言い続けている場所です。

本居はその高尾張邑で何を感じたのか、何を思ったのか、一切書いてはいませんが、訪れるという事は何かに感づいてたはずです。

>ヒメもトヨも複数出てきます。

〇〇ヒメなら古代の女性のほとんどがそうですし、トヨ〇〇は結構います。

しかし4世紀初頭の崇神のほんの少し前の最高位の女性であるトヨ〇〇は天トヨ津媛しかいないでしょう。

>比定の仕方が恣意的です。

以上、全然恣意的ではありません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/20 (Thu) 18:33:43

>そして13歳のトヨ即位ですから卑弥呼とトヨは3世代差でいかがでしょうか。<

帥升がスサノヲも怪しい仮説ですし、古事記系図に対する考察もありません。

ヒメもトヨも複数出てきます。

比定の仕方が恣意的です。

それで記紀編纂者が卑弥呼を知っていたことになるのですか?

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/19 (Wed) 20:27:33

>>卑弥呼もトヨもぴたりと合います。<

>はたから見ると合わせてるだけにしか見えません。

合わせたのではなく、実際、系譜と合っていますね?

帥升と卑弥呼の世代差、またかなり高齢まで生きた卑弥呼の死後に騒乱の男王が立ち、

そして13歳のトヨ即位ですから卑弥呼とトヨは3世代差でいかがでしょうか。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/19 (Wed) 19:50:31

>ですから「卑弥呼」という表記なんて書くわけないのです。

7世紀の朝廷は卑弥呼が誰なのか分かっていたので、<

結局そこが出発点になっています。

>そのスサノオが107年の帥升だと仮定したら、1世代間20年で時代を下れば、<

すでに二つ仮定が出ています。

>卑弥呼もトヨもぴたりと合います。<

はたから見ると合わせてるだけにしか見えません。

>今の学者のように神話の話をすると「資料批判が足りない」なんて言われない時代ですからね。<

史料批判がゼロですね。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/03/19 (Wed) 15:05:10

p君さん

3月15日21時ご投稿のコメントへの、レスです。

繰り返しは避け、誤解に対する補足を、主に、書きます。

〉推古以前が倍歴だと言ってたのに、今度は雄略以後が元嘉暦に変更されたと言われるわけですか。〈

基本的には、渡来系氏族は、半島倭種も含め、中国の干支や景初暦など、故国での暦法を、維持していたが、倭人は、倭暦としての倍暦を使用していたと言う考えです。

倭の五王が、南朝劉宋へ朝貢を開始すると、近年の遺伝人類学データからも推測されるように、東北アジア系のみならず、東アジア系、と称されるように、中国南部からも、渡来があり、当然、元嘉暦も彼らによって、使用されます。

即ち、倭暦、干支、景初暦、元嘉暦が、記録或いは記憶する氏族ごとに、異なった並存状態になりますが、主流の倭人では、倭暦である倍暦が、伝統的に優位であったと考えられます。

その状況を、一変させ、干支と元嘉暦による記録等を開始し、複数大王制を、唯一の大王が支配する官僚制支配体制確立に向かったのが、倭王武、雄略天皇であり、その死後の清寧以降、畿内の大王たちは、武烈天皇代まで、継続します。

しかし、勿論、氏族によっては、旧来の伝統を守るものも、あった。

ところで、「畿内」という後代の律令制下での言葉を使用しましたが、応神仁徳皇統の諸大王の基本的な王畿は、律令制下の山城国を含んでいたのかは微妙で、摂津国も疑問が残りますが、大和国と河内国は、まず間違いないでしょう。和泉国は本来河内国の一部の「和泉監」が独立したもので、大和国の「吉野監」同様、ヤマト王権の基本的地盤に含まれていたと思われます。

武烈没後、近江から迎え入れられた継体欽明皇統は、畿外出身であり、伝統的な倭暦である倍暦を使用し、大和の前皇統の母系を引く欽明天皇以降も、推古天皇崩御まで、倍暦を使用したと考えられます。

そう考えないと、『隋書俀国伝』の記述との矛盾が大きく、欽明天皇から推古天皇までの実在すら、確認出来なくなるからです。

〉どちらにしても西暦に換算すると応神は270年ですが、石見介さんの計算では全く合わないですね。〈

雄略天皇以前の大王の在位や寿命については、計算していませんので、合う、合わないは、暦法とは無関係で、多分平均世代交替年数論による、諸天皇の活動年代との、混同でしょう。

これは、雄略の兄、世子興である安康天皇が、倭国の最高位の大王たる「祭祀王」ではないので、在位期間等の記紀資料から、年代を絞り込めないと言う、私の考えが前提にあり、その為に便法として、平均世代交代年数の推測を行い、卑弥呼の時代の大王や、神武東遷の時期を推測する手掛かりにしようと言うものです。

>あのですね。3世紀に皇別氏族なんて概念はありません。〈

勿論、そんな事は、誰もが承知している事ですが、便宜的に、「神武天皇を男系の祖先とする伝承を持つ氏族群」という、長い書き込みをせずに済む便法として、使用しています。

普通の人には、それで意味が通じますが、勿論、ある氏族が、そのような意味での「皇別氏族」であるか否かが、議論の対象の時などは、厳密な表現が必要です。

しかし、この場合、私とp君さんは、ともに、神武天皇とその妻ヒメタタラを含む初期天皇の系譜は、ほぼ認めています。

特に問題となる、天トヨツ媛に関する系譜については、異論はない筈ですね。

従って、問題は、『魏志倭人伝』の卑弥呼と臺與に関する続柄の記述という、「漢文の解釈」についての議論になります。

その部分について、p君さんは

〉あと魏志倭人伝にある「其国の男王」はいわゆる大物主の系譜という事で、しっかりした男王の系譜があるので、ヒメ蹈鞴五十鈴媛と天トヨ津媛も宗族です。〈

という、資料批判をまともにしないご主張を、されています。

まず、「宗族」の概念が,p君さんの独自解釈であり、中国の父系制社会の概念とは、根本的に異なります。宦官の養子を認めた事により、魏の曹操の属する曹氏などは、曹操の父曹嵩が、夏侯氏から養子に入り、また、曹眞も養子だとされるなど、きちんと宗族制を守る名門袁氏などから、謗られていますが、基本的に宗族制が守られています。晋の司馬氏などもその例です。

この中国の宗族制の概念に従えば、ヒメタタラは、鴨氏であり、天トヨ津媛は、神武天皇の子孫氏族で、和珥氏ですが、多氏、吉備氏諸集団、東国六腹臣、阿部氏、葛城氏や大王家を含んだ「宗族」の一員であり、明白に、ヒメタタラとは別の「宗族」に属します。

次に、大物主は、蛇体の神格とされ、伝承上の存在です。これを、無批判に、史上の人物として、受容する事は、私には、出来ません。

私が、応神天皇の活動年代を,AD400年頃として、平均世代交替年数から、初期天皇の系譜を信用して、その活動年代を推定するのは、大和朝廷の始祖王である神武天皇の年代推定や、卑弥呼の時代の大和の大王が誰かを、推測するための手段である事は、繰り返し述べています。

尚、平均在位年数説に立つ論者の所説については、根本的に、記紀の系譜の恣意的な解釈が、前提であるので、考古学との整合性についても、金石文のような文字資料とのt対応以外は、何の説得力もありません。典型的な二重基準(ダブルスタンダード)や、循環論法だからです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/19 (Wed) 11:13:47

白石南花さん

>>卑弥呼だけでなく、帥升、そして倭の五王もです。

白村江の敗戦という辛い時期に、かつて中国に朝貢をしていた屈辱的事実は書けなかったでしょう。傷口に塩を塗るようなものです。<

>単にわからなかっただけと言う可能性は、どうやって排除します?

石見介さんは相変わらず倍暦というご意見のようですが、この「東アジアの古代文化を考える会」で倉西裕子さんが発表された応神元年390年であるとの考察はほぼ間違いはないと思われます。ならば、どうして干支を2巡120年早めてまで神功皇后を卑弥呼の時代に持ってきたのかという疑問は、7世紀の朝廷が本物の卑弥呼を知っていて、その時代を大きくずらした、そのぽっかり空いた穴に神功皇后を持ってきたからとしか答えがないと思われます。

>こちらで説明しています。

>https://e-asia.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=16884824

>卑弥呼の名前は書かれていないうえ、三十九年条以外本文には何も書かれていません。

ですから「卑弥呼」という表記なんて書くわけないのです。

7世紀の朝廷は卑弥呼が誰なのか分かっていたので、その卑弥呼の時代を先立つ夫と同じBC7世紀に設定、

その時代を神武東征という武勇伝で覆い隠し、男王国のようにカムフラージュしています。

>どうして知っていたと分かるのですか?

簡単ですよ。

神功皇后以前、海の向こうに渡った痕跡のある日本の王はスサノオしかいません。

新羅のソシモリに降り立ち云々…ですね。

そのスサノオが107年の帥升だと仮定したら、1世代間20年で時代を下れば、

スサノオ(帥升=107年)

オシホミミ

ニニギ

ホオリ

フキアエズ

イワレヒコ(=卑弥呼時代 ヒメ踏鞴五十鈴媛)

綏靖

安寧

懿徳(=台与の時代 天トヨ津媛)

卑弥呼もトヨもぴたりと合います。

今の学者のように神話の話をすると「資料批判が足りない」なんて言われない時代ですからね。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/18 (Tue) 21:45:08

>卑弥呼だけでなく、帥升、そして倭の五王もです。

白村江の敗戦という辛い時期に、かつて中国に朝貢をしていた屈辱的事実は書けなかったでしょう。傷口に塩を塗るようなものです。<

単にわからなかっただけと言う可能性は、どうやって排除します?

>そう思われるのなら、応神270年になぜなるのかの説明をお願いします。<

それは日本書記編年の話しですね。

こちらで説明しています。

https://e-asia.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=16884824

>私が提示した卑弥呼=ヒメ(蹈鞴五十鈴)説にどうぞ反論してください。

卑弥呼の条件として、<

記録に残っていない可能性があるのならば、比定の意味ないでしょう?

ですからp君さんは、記紀の編纂の時代の人々が、卑弥呼が誰かを知っていたはずと言うことを、議論の出発点にしているんですよ。

どうして知っていたと分かるのですか?

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/15 (Sat) 22:06:32

白石南花さん

>理由が卑弥呼を隠すためだけなんて、なんでそう結論できます?

卑弥呼だけでなく、帥升、そして倭の五王もです。

白村江の敗戦という辛い時期に、かつて中国に朝貢をしていた屈辱的事実は書けなかったでしょう。傷口に塩を塗るようなものです。

>倍歴の可能性もあると思います。

そう思われるのなら、応神270年になぜなるのかの説明をお願いします。

石見介さんにも同じことを言ってますが、少しもスカッとした説明をなされておられません。

※上宮記のオオキミ表記の件は別スレに書き込みます。

>卑弥呼がそもそも記録に残っていない可能性もあります。

私が提示した卑弥呼=ヒメ(蹈鞴五十鈴)説にどうぞ反論してください。

卑弥呼の条件として、

● まず、最高位の女性である事

● 名前がヒミコに似ている事

● 歳すでに長大(=おばはん)、夫はいないという様相に合う事

● 約3世代後にトヨまたはイヨという最高位の女性がいる事

● そのトヨの少し前に千人が死ぬ騒乱の男王がいる事

● その女王の住んだ場所に150mの円形または楕円形の墳丘または墓域がある事

● その場所に大量の奴婢殺傷痕跡、埋葬痕跡がある事

● その女性は今も何らかの形で伝承されてきた事

ヒメ(踏鞴五十鈴)媛はすべての条件をクリアしてます。

そして彼女の住んだ奈良県御所市が邪馬台国の都となります。

ここは大和朝廷の発祥地であり、当然といえば当然なのです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/15 (Sat) 21:50:00

石見介さん

>雄略天皇の次代は、(略)暦法も、倭暦の倍暦主体で渡来系などの干支や中国礫も併存していた状況から、干支と元嘉暦に変更された、というのが、私の考えであり、神話伝承スレ等に、書いています。<

推古以前が倍歴だと言ってたのに、今度は雄略以後が元嘉暦に変更されたと言われるわけですか。

どちらにしても西暦に換算すると応神は270年ですが、石見介さんの計算では全く合わないですね。

>〉そうすると天トヨ津媛という4代懿徳天皇の皇后がいるわけです。〈

>これは、彼女が和珥氏という皇別氏族の出自とされていますので、「宗女臺與」の可能性は、認めています。

>神武の妻のヒメタタラは、鴨氏であり、皇別氏族の和珥氏出自の天トヨツヒメとは、異なった「宗族」です。<

あのですね、3世紀に皇別氏族なんて概念はありません。皇別氏族というのは天皇と言う称号ができた7世紀以降の概念です。

あと魏志倭人伝にある「其国の男王」はいわゆる大物主の系譜という事で、しっかりした男王の系譜があるので、ヒメ蹈鞴五十鈴媛と天トヨ津媛も宗族です。

どちらにしても天トヨ津媛が「宗女臺與」である可能性を石見介さんが認められるなら、

彼女以外に最高位の人物をあなたはおそらく示せないでしょうから、

石見介さんが言ってた「神武から崇神まで10世代である」を自分で否定することになりますね。

石見介さんがするべきことは、3世紀末とされる崇神の1世代前あたりに、最高位の女性としての台与を探し、示すことです。

そしてその台与の3世代あたり前に卑弥呼がいることになりますので、どうぞ崇神の1世代前あたりの台与をまず探してください。

できなければ石見介さんが言ってた神武から崇神まで10世代を自分で否定してください。

>神武没後は神武の庶長子タギシミミと再婚しています

これは古事記にあるだけで日本書紀にはありません。どちらにしても長大で夫がいない時期があったので卑弥呼候補になりえます。

あといくら言われましても、石見介さんの崇神から神武まで10世代説が間違いで、

私やほかの系図研究家の言う6世代が正しいのは考古学的が証明しています。

纒向石塚が177+18年,勝山古墳の被葬者埋葬年が210年、つまり2世紀末に大和において何か大変革があったわけですから、

これが神武の時代である(纒向古墳群に神武の墓があるという意味ではありません。)という事は間違いなく、

石見介さんの説なら4代懿徳か5代孝昭の時代になりますが、そんな時代に大和で大変革なんてありません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/15 (Sat) 21:13:11

>分からなかったら、なんで古代天皇が100歳を超えるのかと言う最初の話に戻ります。<

すでに古事記宝算についてスレを上げました。

理由が卑弥呼を隠すためだけなんて、なんでそう結論できます?

>石見介さんと同じく倍歴だったからだと思われるのなら、古代天皇が100歳を超える理由を永遠に説明できないままになります。<

倍歴の可能性もあると思います。

少なくとも長寿のグループの年齢を半分にすると、現実的な年齢になります。

応神あたりまではそのような寿命しか伝わっていなかった可能性があります。

雄略朝あたりまでは、両方の伝承があったと思われます。

日本書紀については、すでに辛酉年に合わせたという仮説があります。

>古事記では雄略が大長谷王(おおはつせのみこ) ともなってるようですが、<

そりゃ大長谷王や男大迹王が、文献上大王だからでしょう。

古事記の159人みなオオキミと呼ぶわけではありません。

>他に、崇神から6世代前あたりの時代にヒメ〇〇ヒメ、ヒミ〇〇ヒメと言う女性がいれば指摘してください。<

卑弥呼がそもそも記録に残っていない可能性もあります。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/15 (Sat) 19:32:17

白石南花さん

>単に誰だったかわからなかっただけでは?

>つまりすべては、記紀の編纂者は卑弥呼が誰なのかを知っていたというところから始まっています。

分からなかったら、なんで古代天皇が100歳を超えるのかと言う最初の話に戻ります。

卑弥呼も帥升も倭の五王もだれなのか分かっていて、国史を編纂するうえで、中国に朝貢していた事実は、未来に残せないと考えた故、時代を大きくずらした、と私は思います。

白石南花さんが、古代天皇が100歳を超える理由について、石見介さんと同じく倍歴だったからだと思われるのなら、古代天皇が100歳を超える理由を永遠に説明できないままになります。

>「王」を全てオオキミと読む理由は?

それは私ではなく上宮記を解釈した人にお尋ねください。

古事記では雄略が大長谷王(おおはつせのみこ) ともなってるようですが、なぜ王がオオキミではないのか、私もそれを知りたいと思います。

とりあえず上宮記に複数のオオキミ、また日本書紀に継体天皇を男大迹王(をほどのおおきみ)となっているのはなぜか、知りたいと思います。

読み方の釈文でもあったのか、私には分かりませんが、とりあえず日本書紀と上宮記にオオキミと読めるとされる王が複数いるという事で、

それが正しいという前提で倭の五王が彼らではないかと申し上げています。

>>だれでも「ヒメ〇〇」で卑弥呼を連想してしまいます。<

>私は連想しませんが

他に、崇神から6世代前あたりの時代にヒメ〇〇ヒメ、ヒミ〇〇ヒメと言う女性がいれば指摘してください。

石見介さんにもそれをずっと言い続けてますが未回答のままです。

ただし最高位の女性でお願いします。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/03/15 (Sat) 14:54:11

p君さん

どうも生産的な議論になっていないので、ぼちぼち討論は中止しましょう。お互いの思考法の相違が、根本的な古代史解釈の相違に直結していると思われますので、今後は、個々の事項についての疑問に対する応答やコメント以外は、繰り返しは、避けたいと思います。

さて、

〉例えば雄略の62歳は、その時だけ通常の暦に戻したとか、(中略)、「異なった暦法の時代、もしくは資料の接合」なんてただのいいわけです。〈

p君さんの御感想として、甘受します。

将に、雄略天皇の時代は、前代までの最高位の祭祀王の下、多くの世俗王(祭祀にも当然関わる)が並立した「霊的威圧による支配の時代」から、「唯一の大王が君臨する官僚制支配の時代」への転換の時代であり、暦法も、倭暦の倍暦主体で渡来系などの干支や中国暦も併存していた状況から、干支と元嘉暦に変更された、というのが、私の考えであり、神話伝承スレ等に、書いています。

次に、平均在位年数論者の、記紀系譜の恣意的な解釈を指摘し、平均世代交代年数推定の方が、より信頼性が高いという私の考えについて、

〉ですから石見介さんは崇神を3世紀後半から4世紀ごろと認めておられたのだから、ならばそのほんの少し前に台与がいるはずですね。〈

は、世代交代を20年とするか、25年とするかの、2案で、応神天皇をAD400年頃活動したと考えての、その5世代前の崇神天皇の活動年代です。AD275年とAD300年になりますが、世代が遡るにつれ、25年と20年の差が大きくなり、目的の神武天皇の活動年代推定時期には70年ほどの差が生じます。

〉そうすると天トヨ津媛という4代懿徳天皇の皇后がいるわけです。〈

これは、彼女が和珥氏という皇別氏族の出自とされていますので、「宗女臺與」の可能性は、認めています。

〉ならばその約3世代前のあたりに卑弥呼に発音の似た最高位の女性がいる筈で、〈

ここで「卑弥呼」が「個人名」だと言うp君さんの「思い込み」を、他者に強制されておられるという「自覚」が無いのが、問題になります。

私を含め、多くの専門家や古代史愛好家は、「卑弥呼」を「日御子」「霊巫女」とか「姫みこ」のような倭語の漢字音写だと捉えています。

〉当然ながらあなたはみつけておられない。見つけてない人がどうして執拗に崇神から神武まで10世代だなんて言い張るのか、それは見つけた人間への嫉妬以外に考えられません。〈

まあ、こういう邪推までされるようではどうしようもないので、今後、何らかの新しい見解があった時以外は、卑弥呼ヒメタタラ説に関する論争は中止しましょう、という提案をしたわけですが、このスレを覗いておられる方で、まだ私の主張をご存じでない方に、誤解を与えないよう、コメントしておきます。

平均世代交代年数は、神武天皇や卑弥呼の時代の大和の大王,天皇の在位が、大体どのあたりになるかを、推測する便法です。

神武天皇の時代が特定できれば、九州からの東遷の動機などの推定が可能になるし、卑弥呼の時代大王が誰か推定できれば、卑弥呼や臺與の候補者も、捜せる可能性がある。そういう試みの一環ですが、同時に、私は、「複数大王並立制」が、初期の大和王権の実態だと考えています。

当然ながら、ピンポイントで、卑弥呼や臺與が絞り込めるとは、思ってはいません。

p君さんのヒメタタラ卑弥呼説には、基本文献の『魏志倭人伝』の解釈上、従えないと、ヤフー掲示板時代から、反論しています。

主論点は三つあります。

①卑弥呼と臺與の関係は、臺與は、「卑弥呼の宗女」だと『魏志倭人伝』に書いて在ります。

中国の史書は現代日本人を、読者に想定しておらず、当時の中国読書人相手です。「宗女」という言葉は、中国の当時の父系制社会での「宗族制」での用語ですから、神武の妻のヒメタタラは、鴨氏であり、皇別氏族の和珥氏出自の天トヨツヒメとは、異なった「宗族」です。宗族という概念は、「宗廟」という先祖を祭る墓域を管理継承する宗家、「宗」と、その始祖から分れた分家,支族「支」を含んだものなので、初期だと、多氏、和珥氏、と言った皇別氏族も、当然包含されますが、神別氏族は含まれません。

②漢文解釈の問題になりますが、ヒメタタラは、神武の妃で、神武との間に、2~3人の子を産み(神八井耳と彦八井耳が兄弟なのか親子なのか疑問あり)、神武没後は神武の庶長子タギシミミと再婚しています。このような人物を「年已長大、無夫婿」と記述するかという問題です。

私は、そうは思いません。

③『魏志倭人伝』には、狗奴国の男王「卑弥弓呼」の名が、記されています。p君さんの解釈に従えば、男王の名も「ヒメ弓呼」になりますね。

まあ、これについては、「卑弓弥呼」の誤写として、「彦御子」と解釈し、「卑弥呼」を「ヒメミコ」と解釈し、何れも敬称とする説もありますが。

以上のように、卑弥呼ヒメタタラ説が成立し得ないと考えるので、トンデモ度の高い仮説を唱えた古代史愛好家に嫉妬してはいません。

p君さんは、私よりも考古学に詳しく、情報への感度も高いと思いますので、無理な漢文解釈さえとらなければ、私が追従できる様な仮説は、十分に提出されると思いますが、このヒメタタラ説に関しては、まことに残念です。

最終編集:3月16日午後6時

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/15 (Sat) 13:49:39

>前にも言いましたが、古代天皇の100歳超えるとんでもない年齢を、

倍暦などとしたならば、石見介さんのようにその説明に困ることになります。<

古事記宝算ですが、長いものも短いものもあります。

たんに時代を引き上げるだけだたら、なぜ特定の天皇の年齢だけ上げたのでしょう。

>中国の皇帝から親魏倭王にしてもらった卑弥呼や、その100年前に自ら渡海して土下座してきた帥升がだれなのかは到底書けないので、ゆえ時代を大きくずらした以外に答えはなく、それ以外に答えがあるなら逆にお聞きしたいです。<

単に誰だったかわからなかっただけでは?

>つまり7世紀の朝廷は卑弥呼も帥升も知っていた、また200年前の倭の五王も知っていた、<

その論拠は?

>そのオオキミが書かれた上宮記は、さすがに焚書するには忍びないので、わずかに残っていたものと推測します。<

「王」を全てオオキミと読む理由は?

>だれでも「ヒメ〇〇」で卑弥呼を連想してしまいます。<

私は連想しませんが

>という理由を書いたはずですが、

にも関わらず、また「何故ですか?」という同じ質問をしてくるのは何故ですか?<

>〇〇ヒメはたくさん出てきますが、ヒメ〇〇ヒメ、ヒム〇〇ヒメは限られます。<

p君さんの論は、まず卑弥呼は誰なのか知っていたはずと言うところから始まっているように見えます。

そしてそれが明示してないのは、隠したからだと結論する。

そのため一見して似た部分がある名前を探してきて、卑弥呼はこの人だと断定する。

さらにその人物を隠すために、宝算を長くしたのだと断定する。

つまりすべては、記紀の編纂者は卑弥呼が誰なのかを知っていたというところから始まっています。

宝算もヒメと言う名前も、それでは卑弥呼を知っていたという理由にはならず、そこから導かれた結論を理由にしています。

理由と結論が輪になっていて、そこに入っていけない人には、なんの訴求力もありません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/15 (Sat) 08:09:49

白石南花さん

>>記紀を編纂していた7世紀後半の朝廷が、卑弥呼が誰なのか分かっていたので、

>その根拠は何でしょうか。

>>倭国王帥升も誰なのか知っており、<

>何故そう思うのですか?

前にも言いましたが、古代天皇の100歳超えるとんでもない年齢を、

倍暦などとしたならば、石見介さんのようにその説明に困ることになります。

白村江の戦いに敗れ、自尊心が欠如していた敗戦国日本にとって、国史編纂は日本人としてのプライドの再構築ですから、未来の子孫に残す国史に、中国の冊封を受け、中国の皇帝から親魏倭王にしてもらった卑弥呼や、その100年前に自ら渡海して土下座してきた帥升がだれなのかは到底書けないので、ゆえ時代を大きくずらした以外に答えはなく、それ以外に答えがあるなら逆にお聞きしたいです。

つまり7世紀の朝廷は卑弥呼も帥升も知っていた、また200年前の倭の五王も知っていた、が、これは卑弥呼や帥升のっように時代を大きくずらすという手法はとれないので、系図を横にスライドさせ、王族をことごとく「天皇」にして、7世紀の天皇の直系の祖である真のオオキミを封印した、そのオオキミが書かれた上宮記は、さすがに焚書するには忍びないので、わずかに残っていたものと推測します。

>>これを読めば、あぁやはり卑弥呼を知っていたのだなと思いました。<

>何故ですか?

「古事記ではホトタタライスズキ媛なる名前で登場し、

女性器のホトを嫌がってヒメタタライスケヨリ媛に名前を変えたなんて書いてますが、

これを読めば、あぁやはり卑弥呼を知っていたのだなと思いました。

もしこのホトを嫌がったという話が本当だとしても、

うちにも娘2人いますが、女の子なら5歳から7歳くらいには名前を変えてたでしょうから、

名前を変えた事は「わざわざ書く必要もない」わけです。

それをわざわざ書いているという事は、日本書紀にヒメ蹈鞴五十鈴媛と書かれてて、

古事記にもヒメ蹈鞴良伊須気余理媛なら、だれでも「ヒメ〇〇」で卑弥呼を連想してしまいます。

卑弥呼を遠い時代に設定して隠すのが目的の記紀ですから、

だから意図的にホトタタライスズキ媛なる名前を最初に書き、ヒミコのイメージから遠ざけたのでしょう。」

という理由を書いたはずですが、

にも関わらず、また「何故ですか?」という同じ質問をしてくるのは何故ですか?

>>だれでも「ヒメ〇〇」で卑弥呼を連想してしまいます。<

>ヒメは他にもたくさん出てきますよ。

〇〇ヒメはたくさん出てきますが、ヒメ〇〇ヒメ、ヒム〇〇ヒメは限られます。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/13 (Thu) 22:19:22

>記紀を編纂していた7世紀後半の朝廷が、卑弥呼が誰なのか分かっていたので、

その根拠は何でしょうか。

>その卑弥呼をとんでもない古い時代に設定し、そのぽっかり空いた穴に神功皇后を置いたゆえ、

古代天皇が100歳を超えたという意味です。<

それは日本書記だけの話で、古事記には出てこないですが、古事記の宝算も長いのです。

>これを読めば、あぁやはり卑弥呼を知っていたのだなと思いました。<

何故ですか?

>だれでも「ヒメ〇〇」で卑弥呼を連想してしまいます。<

ヒメは他にもたくさん出てきますよ。

>倭国王帥升も誰なのか知っており、<

何故そう思うのですか?

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/12 (Wed) 14:17:49

> と言われても、p君さんの理解力の問題だとしか、お答えできませんね。

推古天皇以前と、明言していますから。

また、「計算が合わない」というのも、推古以前の長い時代、「ずっと同じ暦法で一貫した記録がなされていた」という、p君さんの「思い込み」が「前提」であり、それが不都合ではなく、「異なった暦法の時代、もしくは資料の接合」という、記紀撰述時の手掛かりと考える私の思考法を、理解できるか否かの、問題ですね。<

「ずっと同じ暦法で一貫した記録がなされていなかった」のなら、

例えば雄略の62歳は、その時だけ通常暦に戻したとか、その前後は倍暦であるとか、

あるいはC天皇は3倍暦であるとか、以前、そのようなことを言う人がいましたが、

「なぜそうしたのですか?」という質問に答えられていませんでした。

「異なった暦法の時代、もしくは資料の接合」なんてただの言い訳です。

> 平均在位年数説を採る安本美典氏らも含め、p君さんもそうですが、資料批判上、応神以降の相続状況は、記紀を信用し、それ以前については、父子直系相続に近い部分は信用しないが、天孫や神代まで、史的存在とする、恣意的な「文献解釈」を行っていると言う、自覚が、欠如しています。

時代背景や権力構造によって、祭祀王を含めた君主の継承形態は、変化する。

その認識が欠如している平均在位年数説による年代よりは、口誦による直系祖先系譜を伝承したと考えるべきであり、それが、欠史八代を含む初期大王家の系譜を基に、平均世代交代年数推定を採る根拠です。<

ですから石見介さんは崇神を3世紀後半から4世紀ごろと認めておられたのだから、

ならばそのほんの少し前に台与がいるはずですね。

当然ながら最高位の女性になります。

そうすると天トヨ津媛という4代懿徳天皇の皇后がいるわけです。

「天皇」も「皇后」も7世紀に創作された称号ですから、この際無視すれば、

この女性こそ魏志倭人伝に書かれた13歳で即位した台与ではないかとの仮説ができ、

ならばその約3世代前あたりに卑弥呼に発音の似た最高位女性がいるはずで、私はその事を言ってるわけです。

ならば崇神から神武まで6世代という系図研究家の方々とも符合し、

石見介さんだけが私の卑弥呼・台与説を認めたくないのか、

頑なに10世代を言っておらあれるわけで、石見介さんの説なら4代懿徳天皇あたりに卑弥呼がいなければなりませんが、

当然ながらあなたは見つけておられない。

見つけてない人がどうして執拗に崇神から神武まで10世代だなんて言い張るのか、それは見つけた人間への嫉妬以外に考えられません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/03/11 (Tue) 15:23:33

p君さん

3月6日19時24分ご投稿に対するレスです。

>ですから3世紀の日本が倍暦であったとして、それはいつまで続いたのですかと言う問いかけに、あなたは推古天皇以前が倍暦と言われたが、全く計算が合いませんね。<

私の「倭暦」についての考えは、他で書いていますが、それをお読みの上で

>合わない言い訳をだらだら言わず、何天皇以前が倍暦なのかスカッと言ってもらえないでしょうか。<

と言われても、p君さんの理解力の問題だとしか、お答えできませんね。

推古天皇以前と、明言していますから。

また、「計算が合わない」というのも、推古以前の長い時代、「ずっと同じ暦法で一貫した記録がなされていた」という、p君さんの「思い込み」が「前提」であり、それが不都合ではなく、「異なった暦法の時代、もしくは資料の接合」という、記紀撰述時の手掛かりと考える私の思考法を、理解できるか否かの、問題ですね。

平均在位年数説を採る安本美典氏らも含め、p君さんもそうですが、資料批判上、応神以降の相続状況は、記紀を信用し、それ以前については、父子直系相続に近い部分は信用しないが、天孫や神代まで、史的存在とする、恣意的な「文献解釈」を行っていると言う、自覚が、欠如しています。

時代背景や権力構造によって、祭祀王を含めた君主の継承形態は、変化する。

その認識が欠如している平均在位年数説による年代よりは、口誦による直系祖先系譜を伝承したと考えるべきであり、それが、欠史八代を含む初期大王家の系譜を基に、平均世代交代年数推定を採る根拠です。

『三国史記』の信頼性については、他トピでのp君さんとの議論に、譲ります。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/09 (Sun) 18:48:33

>それ自体が一つの説ですね。

>卑弥呼を蹈鞴五十鈴とするために、卑弥呼を古い時代に持っていくとするのは、そもそも循環論法です。

>最初に蹈鞴五十鈴説ありきになっています。

卑弥呼を蹈鞴五十鈴とするために、卑弥呼を古い時代に持って行ったのではなく、

記紀を編纂していた7世紀後半の朝廷が、卑弥呼が誰なのか分かっていたので、

その卑弥呼をとんでもない古い時代に設定し、そのぽっかり空いた穴に神功皇后を置いたゆえ、

古代天皇が100歳を超えたという意味です。

7世紀後半の朝廷は、107年に渡海して土下座してきた倭国王帥升も誰なのか知っており、

帥升から100年後の卑弥呼を大きくずらした事で、当然ながら帥升の時代も大きくずらされ、

いわゆる神代というカテゴリーができたと考えてます。

7世紀後半の朝廷は、倭の五王も知っており、これはさすがに時代を大きくずらすことはできなかったので、

横にスライドさせたと思っています。

それがいわゆる河内王朝です。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/09 (Sun) 09:51:28

>ゆえ私はヒメ(蹈鞴五十鈴)媛だという説を採っています。<

それ自体が一つの説ですね。

卑弥呼を蹈鞴五十鈴とするために、卑弥呼を古い時代に持っていくとするのは、そもそも循環論法です。

最初に蹈鞴五十鈴説ありきになっています。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/09 (Sun) 06:46:08

白石南花さん

>古事記には卑弥呼は出てきません。

>したがって卑弥呼云々はそもそも成立しません。

白石南花さんは、卑弥呼が記紀に出てくるとすればどのような名前で出てくるとお考えでしょうか。

まさか「卑弥呼」と言う名前そのままで出てくるわけもないでしょうから、

通常は「ヒメ〇〇」「ヒム〇〇」ではないでしょうか。

ゆえ私はヒメ(蹈鞴五十鈴)媛だという説を採っています。

古事記ではホトタタライスズキ媛なる名前で登場し、

女性器のホトを嫌がってヒメタタライスケヨリ媛に名前を変えたなんて書いてますが、

これを読めば、あぁやはり卑弥呼を知っていたのだなと思いました。

もしこのホトを嫌がったという話が本当だとしても、

うちにも娘2人いますが、女の子なら5歳から7歳くらいには名前を変えてたでしょうから、

名前を変えた事は「わざわざ書く必要もない」わけです。

それをわざわざ書いているという事は、日本書紀にヒメ蹈鞴五十鈴媛と書かれてて、

古事記にもヒメ蹈鞴良伊須気余理媛なら、だれでも「ヒメ〇〇」で卑弥呼を連想してしまいます。

卑弥呼を遠い時代に設定して隠すのが目的の記紀ですから、

だから意図的にホトタタライスズキ媛なる名前を最初に書き、ヒミコのイメージから遠ざけたのでしょう。

と言うか親が娘にホトタタライスズキ媛なんて名前を付けるわけがないので、この話自体が嘘でしょう。

そういう訳で古事記にも卑弥呼が登場します。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/03/08 (Sat) 20:55:15

>7世紀の朝廷が卑弥呼が誰なのか知らなかったのなら、なんで神功皇后をはじめ古代天皇を途方もない年齢にしたのでしょうか?<

古代天皇の寿命が長いのは、古事記でも同じですが、古事記には卑弥呼は出てきません。

したがって卑弥呼云々はそもそも成立しません。

ちなみに私のスレで日本書記の宝算が古事記と違うのは、編年の都合であることを説明しています。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/03/06 (Thu) 19:24:31

石見介さん

>はい。習俗記事の春耕秋収記事と、倭人の「寿考」記事の解釈は、魏使他の、当時の倭人からの直接的聞き取りや観察としか、解釈できません。

政治的な思惑の入る可能性も極めて少ない部分です。<

ですから3世紀の日本が倍歴であったとして、それはいつまで続いたのですかと言う問いかけに、

あなたは推古天皇以前が倍歴といわれたが、全く計算が合いませんね。

ご自分で応神400年ごろと言われてるのだから、合わない言い訳をだらだら言わず、

何天皇以前が倍歴なのかスカッと言ってもらえないでしょうか。

>応神天皇元年のAD390年が、「確実」だとは、私には、断言できません。

活動年代をAD400年前後として、世代数で遡及するので、

390年も400年も変わりません。

平均在位を計算すれば、用明からの数値や雄略からの数値と一致するはずです。

そこからの世代数を信用するというのはどうなんでしょう。

だいたい崇神以前を見ても系図研究家の宝賀さんも、中田憲信も神武まで6世代、

私の知る限り10世代をそのまま信用してる人なんて石見介さんだけです。

>『三国史記』の信頼性も、記紀より高いと評価できるものではありません。

三国史記は百済武寧王墓誌とも一致、応神3年の百済の阿花王の即位年そして崩御とも一致、

各天皇が100歳を超えるトンデモ年代の記紀より信頼できるとも言えます。

〉「7世紀の朝廷は卑弥呼が誰なのか知っていたのか」という問題提起は、重要ですが、おそらく,p君さんには、ヒメタタラ=卑弥呼という「思い込み」があるために、<

とんでもないですよ、私は上記の平均在位以外に、「スレ「卑弥呼と天照大神」 で卑弥呼の8つの条件を提示、

そして卑弥呼はすべての条件に該当するヒメ(蹈鞴五十鈴)媛だと言ってるわけです。

● まず、最高位の女性である事

● 名前がヒミコに似ている事

● 歳すでに長大(=おばはん)、夫はいないという様相に合う事

● 約3世代後にトヨまたはイヨという最高位の女性がいる事

● そのトヨの少し前に千人が死ぬ騒乱の男王がいる事

● その女王の住んだ場所に150mの円形または楕円形の墳丘または墓域がある事

● その場所に大量の奴婢殺傷痕跡、埋葬痕跡がある事

● その女性は今も何らかの形で伝承されてきた事

あなたの「子持ちの寡婦とする事は出来ません。」こそ、勝手に原文にありもしない逆接の接続詞をつけた間違えた漢文解釈ですから、

それこそあなたの思い込みです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/03/02 (Sun) 22:22:17

p君さん

〉魏志倭人伝の時代の日本は倍暦が確実なのですか?〈

はい。習俗記事の春耕秋収記事と、倭人の「寿考」記事の解釈は、魏使他の、当時の倭人からの直接的聞き取りや観察としか、解釈できません。

政治的な思惑の入る可能性も極めて少ない部分です。

また、『隋書俀国伝』は、AD607年の遣隋使への答礼使として、翌年隋の煬帝の使節裴世清が、倭国に派遣され、倭国の男王と面談しています。『日本書紀』では、記載のないAD600年の遣隋使は、隋の記録では、男王で、607年の仏教導入派ではなく、「天を兄、日を弟」とし、夜に「祭り事」おそらく神事を行う祭祀王です。

『日本書紀』では、この間、ずっと推古天皇の在位期間になっており、明白な虚偽記載です。

倍暦であれば、推古天皇の没年を起点に計算し、この2回の遣隋使は、推古天皇の治世から、外れます。

ただし、それ以前の天皇の在位期間も倍暦で計算する必要があり、私の神話伝承スレで述べたように、天皇の空位期間が生じますが、その方が、史実に近いと考えられます。

応神天皇元年のAD390年が、「確実」だとは、私には、断言できません。

活動年代をAD400年前後として、世代数で遡及するので、応神天皇の在位年そのものについては、p君さんと、そう異なった考えではないのですが、平均在位年数論その物が、文献的に、何の根拠も持ちませんし、『三国史記』の信頼性も、記紀より高いと評価できるものではありません。

成立年代が、1141年から1145年の間、つまり、藤原道長の日記『御堂関白記』や藤原実資の日記『小右記』の時代に、ほぼ相当します。

応神天皇の母の神功皇后も、神話的存在ですし、仲哀天皇の子かも、不確かです。

景行天皇ー五百木入彦命ー品陀真若王という系譜に、接続する説もありますね。

〉「7世紀の朝廷は卑弥呼が誰なのか知っていたのか」〈

という問題提起は、重要ですが、おそらく,p君さんには、ヒメタタラ=卑弥呼という「思い込み」があるために、その直系の子孫である、歴代の天皇が、卑弥呼が誰かを「知っていた」という、結論に至るのだと、私には思えます。

この点では、安本美典氏ら、九州説論者の多くの,「卑弥呼=天照大神」論者も、同じ認識でしょう。

安本氏の平均在位年数説は、記紀の系譜を否定しなければ、天照大神を、卑弥呼の時代にまで、持っていけないのです。

将に、平均在位年数論こそが、任意の時代に、自説の卑弥呼候補者を、邪馬台国の時代に合わせるための根拠として、十分な資料批判を経ずに、使用されている、としか、私には、思えません。

記紀撰述時の皇統である、継体欽明皇統が、卑弥呼の直系の子孫であれば、当然、口誦の時代を含めた大王系譜上でも、卑弥呼が、「誰か」を、知っていたと、私も考えます。これは、遊牧民社会でのモンゴルの系譜伝承から、推測できるからですが、それでも、祖先たる「蒼き狼となま白き牝鹿」のような、神話時代の獣祖や伝説的祖先全てを、信じることは出来ません。

日本神話でも同様であり、神代の神格や天孫の史的実在は、十分な資料批判が必要であり、神格は史的存在とは考えず、天孫降臨後の世代は、大王家の祖先として、史的存在だった人々の記憶として、捉え直して、考察はしますが、史実の反映ではあっても、そのような天孫が実在したとして、系譜や歴史を組み立てることは、行いません。

卑弥呼は、『魏志倭人伝』の解釈上、子持ちの寡婦とする事は出来ません。即ち、後代の天皇たちの傍系の祖先ではあり得ても、直系の祖先足り得ないのです。であれば、卑弥呼や臺輿のような「巫女王」は、中国史書に現れない同様の王族の多くの巫女的な女性の誰かは、特定できません。即ち、卑弥呼が誰かは、類似の呼称の多くの女性皇族に紛れて、不明となってしまいます。

「卑弥呼」が、古代日本語で、「日/霊・巫女/御子」の語義であれば、固有名詞ではなく、系譜上、特定は困難であり、おそらく「豊」の語義であろう「臺輿」の美称を持つ王族女性の数世代上の、巫女的存在から、候補者を、探ることになります。勿論、未婚で子供がいない女性の中から、捜すことになります。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/26 (Wed) 20:50:00

石見介さん

>倍暦の存在期間は、『魏志倭人伝』と『隋書俀国伝』の扱う時代は、確実としても

魏志倭人伝の時代の日本は倍歴が確実なのですか?

>p君さんは、私が、平均在位年数説を採っていない事は、ご存知でしょう。大王家の系譜の方が、未だ信頼性が高い、という立場です。

一番確実なのは応神元年390年です。

これは三国史記の阿花王の即位年や崩御年との一致、百済国の王子直支の来日との一致、

応神陵の須恵器の最新編年、鮮卑族の宰相墓出土と同型の馬具が応神陵陪塚から出土した事など、

考古学と文献が一致しているわけで、そういう意味で応神元年390年は決定であり、

これでもなおそれを信頼せず、「大王家の系譜の方が、未だ信頼性が高い」と言われるのは、

何かしら最初から恣意的に神武の年代を2世紀初頭の倭国王帥升の時代にしたいという願望が石見介さんにあり、

それに伴う先入観があるからであり、そんな態度では真実は見抜けないと思われます。

結局、白石南花さんにも問いかけた事、

「7世紀の朝廷は卑弥呼が誰なのか知っていたのか」

という、私に言わせれば古代史の根本的な問いかけに、

石見介さんも白石南花さんも「知らなかった」と言うお答えだと思いますが、

知らないのなら何で古代天皇がとんでもない年齢にされているのかと言う質問に、

「倍歴である」と答えて、「倍歴はおかしい」という反論に、「倍歴にもいろいろある」などと意味不明な逃げ方をしているだけで、これは堂々巡りです。

私の答えは「7世紀の朝廷は卑弥呼が誰なのかを知っていた」ですので、

平均在位その他、考古学で2世紀末に大和において大きな変化があることなど考慮したら、

その卑弥呼の住む地域に、径百余歩で奴婢大量埋葬痕跡がある場所にもたどり着けました。

倍暦の成立詩論 - 石見介

2025/02/26 (Wed) 14:02:40

倭暦としての「倍暦」の成立過程と、その各時代に於ける実際の使用状況について、当面の私の考えを、まとめておきます。

p君さん他の議論を通じて、「倍暦」についての、現時点での私の考えを、きちんと整理する必要を、痛感しました。

①倍暦存在の根拠

これは、多くの倍暦存在論者と同様、『魏志倭人伝』の習俗記事の解釈と、記紀に於ける初期天皇の、在位年数や寿命の不自然さが、1年2歳の、春秋2倍年暦を仮定すれば、ほぼ解消される事などに、拠ります。

根拠としての比重は、圧倒的に『魏志倭人伝』の解釈が、重要です。これは、記紀が、辛酉革命説により、初代神武天皇の即位年を、AD601年の辛酉年の、21運(順)前の辛酉年のBC660年に、遡及させた時に、当時の大王リストに載る諸天皇の、在位年数や寿命を、倍暦を中国流の太陰太陽暦に換算する際に、単に倍化するだけでは,BC660年に、到達しなかったことから、他の何らかの方法で、更に、在位年数や寿命の「水増し」が、必要であったからです。

モノノケの祟りを怖れる古代人の心性からは、新たなモノ(鬼神)ノケを呼び込むようなことは出来ないので、架空の大王を創出する事も出来ないし、祖霊の系譜の偽造により、その父子兄弟関係をゆがめることもできない。

そのような条件下で、渡来人や渡来系氏族出身の史官に、撰述させた史書が、記紀などであったと言う事になります。

中国の史書も、日本の史書同様、史書撰述時の支配層の意図に反した事や、撰述者本人の史観に沿わない記述は、避けられます。その為、史書の撰述者の史観や、環境等の考察は、必須であり、史書の文章の解釈のみで良いとするのは、間違いです。

『魏志倭人伝』は、明白に張華等がパトロンとなり、司馬氏の簒奪行為を、正当化させる目的で、陳寿に「書かせた」『三国志』の一部です。しかも、「東夷伝」は、司馬懿顕彰が目的でもあり、事実関係は十分な検証が必要ですが、習俗記事は、比較的その様な制約は少なく、前代の史書等からの真偽不明の伝聞情報等を除けば、信頼性が、高いと考えられます。

その習俗記事では、倭人の寿命について、80歳、90歳から100歳、という、倭人から聞いたと思われる数字が挙げられ、春耕秋収云々と併せ、倭人の暦法が、倍暦であったと、解釈すべき記述が、為されています。

②倭暦としての倍暦の成立過程を考える

中国の暦法が伝わる前の日本列島の暦は、どのようなものであったのか?

その問いに答えることは、中国史書自体の記述や、運が良ければ、考古学的な資料の出土で、解明できますが、①で示したように、倍暦が、3世紀の邪馬台国時代には、ほぼ確立していたことが、推測できます。

しかし、何時頃から、どのような地域的広がりを持って、使用されていたのかや、それが口誦から何時頃、文字記録化されたのかなどは、推測しか、出来ません。

ここでは、文化人類学的に現代の未開社会等の、民俗例から、推測を試みます。

シベリアの例では、生業との関係や自然の変化で、暦が、存在成立していることが、知られて居ます。

鮭が、河川を遡上する時期は「鮭の月」と呼ばれます。その時期の主要な食料資源として、重要な「鮭」が、月名となっているのです。

このことから、日本の暦法の起源も、同様の自然観察と主たる食料資源との関連が、原初的な暦の成立に、深く結びついていたと考えられます。

日本列島の東部や山陰以東の日本海側では、現在でも、サケの遡上が、観察されます。

縄文時代の日本人口推定で、遺跡数からの推定では、圧倒的に人口は、東日本に多いとされ、その原因として、山内清男の「サケマス論」が、著明です。

即ち、縄文時代、東北日本や北海道は、シベリア同様、「鮭の月」のような、食糧資源と関わるような、暦法が、存在した可能性は、高いと思われます。

縄文人は、三内丸山遺跡他の事例から、定住性もあり、一方で、栗や大豆、瓢箪、稗の栽培を、行っていたことも判っています。

「狩猟栽培民」としての縄文人は、自然観察や栽培の経験から、シベリアの生業暦に似た、暦法は、当然使用していたと思われます。

唯、当然地域差は大きく、西日本と東日本では、大きなずれが、存在したと思われます。

さて、縄文時代後晩期後半以降、朝鮮半島南部を経由して、黄河、遼河流域起源の、雑穀農耕の栽培穀物、キビ、アワと、華南の珠江流域起源で、長江流域を経由した水稲農耕のイネという、主要穀物が、日本列島に、その栽培民、渡来系弥生人≒倭人=日琉語族の人々によって、日本列島に入ってきます。

当然、新たな生業に伴って、いわば、「農事暦」というべき、新たな暦法が、齎されたと考えられますが、先住の縄文系の人々が、自ら「在来系弥生人」となり、文化、言語を変化させる過程で、縄文時代以来の自然暦、生業暦や信仰とも、融合させ、西日本中心に、「倭暦」が、成立する事になります。

イネ、アワ、キビ、豆類、ヒヱと言った栽培穀物に合わせた、地域ごとの農事暦に、狩猟や漁労のような他の生業や、植物の開花や渡り鳥や昆虫等の生態の観察等を組み合わせて、「倭暦」が、成立し、それが、単なる1太陽年の暦から、「祭り事」として、単年から複数年、繰り返され、多少の地域差を乗り越えて、広域で共有される段階に至る。

この段階で「クニ」が成立する。

時間と空間のある程度の広がりを持った集団の形成こそが、原初的な「クニ」の成立の条件である、と私は、考えて居ます。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 石見介

2025/02/25 (Tue) 23:30:23

p君さん

横レスですが、

〉石見介さんは推古天皇以前が倍暦だと言って、

計算が合わず撃沈されてます。〈

というご認識には、同意できません。

私は、『魏志倭人伝』の習俗記事の倭人の寿命記事などの解釈と、記紀の初期大王の在位年数や寿命記事の双方から、倭暦としての「倍暦」の実在の可能性が高いと判断しましたが、倍暦の存在期間は、『魏志倭人伝』と『隋書俀国伝』の扱う時代は、確実としても、辛酉革命説による神武天皇即位年の遡及や百済系資料等の外交記録の扱いや、「墓記」提出氏族への忖度等、記紀撰述時の紀年操作は、一括して論じられるようなものではない、と考えています。

抑々、倍暦自体、本来、生業暦で、精緻な天文観測に拠らない経験的なもので、それに基づいた記録も、口誦による伝承であれば、各氏族の伝承のずれなどは、当然存在し、「木を刻み、縄を結ぶ」段階も、継体欽明皇統の初期まで、存在し得たでしょう。

勿論、雄略天皇のような大王の時代には、中国風の干支や暦法による記録も行われた可能性は、高いと思われますが、持続せず、混迷期に入り、継体欽明皇統の確立によって、漸く、口誦の時代から、確実に文書記録の時代へと、移行し得たと思われます。

p君さんは、私が、平均在位年数説を採っていない事は、ご存知でしょう。大王家の系譜の方が、未だ信頼性が高い、という立場です。

平均在位年数説の場合、誰から誰までを採って、平均するかで、恣意性が高く、客観性が、保てません。

在位期間や寿命の「確実」な大王を、対象にするのであれば、ぎりぎり舒明天皇からでしょう。

まあ、天武天皇以降が、何とか対象足り得ます。

Re: Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/24 (Mon) 06:52:02

白石南花さん

7世紀の朝廷が卑弥呼が誰なのか知らなかったのなら、

なんで神功皇后をはじめ古代天皇を途方もない年齢にしたのでしょうか?

石見介さんは推古天皇以前が倍歴だと言って、

計算が合わず撃沈されてます。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/23 (Sun) 20:04:24

>何で100歳にしたのかはわかりませんし、まぁ100歳というのはキリが良かったのでしょうが、

どちらにしてもさほど拘る問題でもないと思います。<

宝算については、分からないということですね。

卑弥呼につぃいては、以前もお話ししましたが、わかってなかったでしょうね。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/23 (Sun) 19:02:39

>>もちろん卑弥呼と言う名前である訳がないのですが。<

>それじゃ卑弥呼にかぶせるという目的が果たせませんが。

>それでそれがどう神功の宝算に結びつくのですか?

何で100歳にしたのかはわかりませんし、まぁ100歳というのはキリが良かったのでしょうが、

どちらにしてもさほど拘る問題でもないと思います。

それより「即位年がほぼ確かな4人の天皇の20人後、30人後の平均在位をとれば出てきます」という私の意見はどうでしょうか。

7世紀の朝廷は卑弥呼が誰であるのかを知っていたという古代史の根本的な問いかけに対してはどうでしょうか。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/23 (Sun) 13:41:00

>もちろん卑弥呼と言う名前である訳がないのですが。<

それじゃ卑弥呼にかぶせるという目的が果たせませんが。

それでそれがどう神功の宝算に結びつくのですか?

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/22 (Sat) 23:10:57

┌

│Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

│2025/02/21 (Fri) 18:48:03

│

│>記と紀が共に神功皇后を卑弥呼と決定するためです。<

│

│それがなぜ宝算と関係あるのですか?

│卑弥呼とかぶせるのは、在位年でいいはずですが、

│宝算をしかも『古事記』と合わせる理由はなんでしょうか?

│仲哀の宝算も『古事記』に合わせる理由は?

└

(その1):

:「三国史記」では、500年以前には「宝算」の考え方はなかった。

(その2):

:高句麗の新大王などは、大王の母親の生年から、引っ張って来て

:その期間を享年として、記録している。

(その3):シンメトリックにおいては、

:シンメトリの真ん中は、成務天皇と仲哀天皇が境になります。

:どちらかというと、在位年数をシンメトリにして遊んでいる

:ようにみえます。

第12代景行天皇_辛未AD71_60年___┐

第13代成務天皇_辛未AD131_60年+1年┘(~371年)121年

第14代仲哀天皇_壬申AD192_09年___┐(AD372年)121年

摂_政神功皇后_辛巳AD201_69年___│(AD381年)

太_歳_____己丑AD269______│

第15代応神天皇_庚寅AD270_41年+2年┘(AD390年)

(その4):

:日本書紀の仲哀天皇の没年記事からは、

:329年生、372年即位、在位9年、380年没(庚辰)、享年52歳。

:になります。

:古事記の記事からは、没年壬戌(362年)、享年52歳、311年生。

:が想像されます。

:つまり、享年52歳は、同じでも、没年は違いますし、

:そうすると、生年も変わってきます。

:ここからは、系図屋の勘になりますが、弟橘媛は、

:東国遠征の途中で亡くなっています、この弟橘媛が

:仲哀天皇の実母だろうということです。

成務天皇_辛未_AD131+180年=AD311年

:このAD311年に意味があるとすると、弟橘媛の生年だろう。

:見ての通り、仲哀の即位の(372年)前に、亡くなっています。

:両親が亡くなっている仲哀天皇には、そもそも、即位の資格は

:なかったのではないか。そんなことを考えています。

*****

「弟橘媛(おとたちばなひめ)」(ウィキペディアより)

弟橘媛(生年不詳 - 景行天皇40年)は、書紀によれば日本武尊の妃。

記紀の弟橘媛(弟橘比売命)

『日本書紀』によれば、穂積氏忍山宿禰の娘。

日本武尊との間に稚武彦王を儲ける。

*****

<日本書紀と三国史記との関連性について>

──────────────────────────────

<「仲哀天皇の即位年と生没年」についての考察>

:仲哀天皇元年:372年(壬申)、在位9年。

──────────────────────────────

『新羅本記』より:(373年)

:百済の禿山城主が300人を率いて来降した。←:仲哀天皇か。

『百済本記』より:(373年)

:禿山城主が、300人を率いて新羅に走った。←:仲哀天皇か。

『日本書紀』より(373年)←(仲哀元年:壬申=372年、として)

:仲哀紀2年:従駕した二三の卿大夫と官人数百とで、軽行した。

┌

│仲哀の宝算も『古事記』に合わせる理由は?

└

:記紀の享年52歳を合わせることで、編者はシンメトリを

:見つけて欲しかった。(回答になっているか分かりませんが。)

:

:系図を書いていると、あちこちに、「橘〇〇」が出て来ます。

:この「橘〇〇」は、聖徳太子の先祖or子孫だろうと

:想像しています。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/22 (Sat) 22:21:37

>そもそも『古事記』には卑弥呼は出てこないのですから、

出てきますよ。

即位年がほぼ確かな4人の天皇の20人後、30人後の平均在位をとれば出てきます。

もちろん卑弥呼と言う名前である訳がないのですが。

古事記の場合は、卑弥呼を連想させる名前から2段階遠ざけた「ホトタタライススキヒメ」として、卑弥呼だと感じさせないように細工しています。

だからこの女性を神武とともにBC7世紀という遠い時代に追いやり、本来のこの女性の時代に神功皇后を置いたわけです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/22 (Sat) 21:05:38

>年齢も記と紀で合ってるのもその副産物であり、それ自体にそんなに拘るべきものではないと思います。<

そもそも私が提起したのは、宝算が記紀で一致しないことで、その中でなぜ神功と仲哀だけが一致しているのかと言う話でした。

そもそも『古事記』には卑弥呼は出てこないのですから、神功と卑弥呼の一致のために、『古事記』の情報と合わせる理由がありません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/22 (Sat) 21:00:11

>仲哀と神功皇后の年齢が記と紀で符合しているのは、

例の、仲哀の崩御年前日からの十月十日で応神が生まれたという話を合わせるためかもしれません。<

訳が分かりません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/22 (Sat) 12:37:02

仲哀と神功皇后の年齢が記と紀で符合しているのは、

例の、仲哀の崩御年前日からの十月十日で応神が生まれたという話を合わせるためかもしれません。

これはいまだ倍暦を言われる石見介さんへのレスにもなるかもしれませんが、

仲哀の崩御日の前日から十月十日で応神が産れている記事で分かるのは、7世紀の朝廷に、神功皇后をはじめ、その時代を大きく引き伸ばしてしまっているという自覚があった証拠になります。

本当はこんな事はしたくなかったのに、仕方なくやってしまったという自覚があったのでしょう。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/22 (Sat) 07:58:41

>それがなぜ宝算と関係あるのですか?

>卑弥呼とかぶせるのは、在位年でいいはずですが、宝算をしかも『古事記』と合わせる理由はなんでしょうか?

>仲哀の宝算も『古事記』に合わせる理由は?

記紀編纂の当時、卑弥呼が誰なのかは、朝廷内ではみんな知っていたと思います。

そして、仕方なく時代を大きく変えて神功皇后を卑弥呼の時代に合わせるというのも朝廷内での合意であったのでしょう。

年齢も記と紀で合ってるのもその副産物であり、それ自体にそんなに拘るべきものではないと思います。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/21 (Fri) 18:48:03

>記と紀が共に神功皇后を卑弥呼と決定するためです。<

それがなぜ宝算と関係あるのですか?

卑弥呼とかぶせるのは、在位年でいいはずですが、宝算をしかも『古事記』と合わせる理由はなんでしょうか?

仲哀の宝算も『古事記』に合わせる理由は?

Re: Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/21 (Fri) 17:07:40

記と紀が共に神功皇后を卑弥呼と決定するためです。

事実、魏志倭人伝の卑弥呼の記事を神功皇后紀に掲載していますね。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/21 (Fri) 15:37:08

>そこが記紀編纂の基点であり、ドライバーでネジをギュッと締めた部分であったわけです。<

でそれがどうして、神功と仲哀の宝算が、記紀で一致していることと関係するのですか?

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/21 (Fri) 13:58:00

白石南花さん

>神功皇后と仲哀の宝算が一致しないと、神功皇后を120年早められない?

なぜ?

早められないというか、白石さんと前に議論したように、私は7世紀の朝廷は、卑弥呼が誰なのかを知っていたと思います。

しかしその卑弥呼の100年前に、渡海して土下座してきた帥升がおりますので、その真の卑弥呼を隠さねばならない、隠すには時代を大きくずらした、そして本来の卑弥呼のポジションに神功皇后を当てた。息子の応神の即位年干支を2順早めてまで神功皇后を卑弥呼の時代にあてた。

そこが記紀編纂の基点であり、ドライバーでネジをギュッと締めた部分であったわけです。

それ以外の時代、例えば崇神の時代を記紀ともに一致させてしまえば、トヨが分かり、卑弥呼も分かってしまうというのは先ほど言いました。

そういうことです。

7世紀後半の朝廷が真の卑弥呼を知っていたと仮定して考えていただければわかります。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/21 (Fri) 11:01:09

>神功皇后と仲哀が一致するのは、真の卑弥呼は隠したかった、だから神功皇后を120年早めて卑弥呼にして、神功皇后=卑弥呼だと強く決定したかったからでしょう。<

神功皇后と仲哀の宝算が一致しないと、神功皇后を120年早められない?

なぜ?

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/20 (Thu) 19:44:31

>起点が一致して、その前も一致するのに、その前は一致しない。

なんで?<

例えば、崇神の崩御年は、古事記では「戊寅」、これは実年で318年ですね。

実年とは、当時の寿命とか考慮して、遡っていったら、258年説もありますが、まぁ318年ですね。

7世紀の朝廷も、崇神の時代が、高句麗による楽浪滅亡(313年)の時代であると認識していたでしょう。

もしこの崇神崩御年干支が、日本書紀も「戊寅」なら、崇神の崩御年が確定してしまいます。

ならばトヨの少し後であると分かってしまいます。

さらに卑弥呼もわかってしまいます。

だからあえて記と紀で一致しないことにしたのでしょう。

神功皇后と仲哀が一致するのは、真の卑弥呼は隠したかった、だから神功皇后を120年早めて卑弥呼にして、神功皇后=卑弥呼だと強く決定したかったからでしょう。

もちろん神功皇后は卑弥呼ではありません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/20 (Thu) 18:50:43

>神功皇后を基点にしてるわけだから、

仲哀が一致してて、何か問題あるのか、それがわかりません。<

起点が一致して、その前も一致するのに、その前は一致しない。

なんで?

Re: Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/20 (Thu) 16:39:36

白石南花さん

記紀ともに神功皇后を卑弥呼にするという事で、

神功皇后を基点にしてるわけだから、

仲哀が一致してて、何か問題あるのか、それがわかりません。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/20 (Thu) 15:30:08

>子の応神の即位元年をきれいに干支2巡120年繰り上げて270年に設定し、

神功皇后をキリの良い100歳にして、<

神功皇后の宝算は『古事記』でも100歳ですよ。

仲哀の宝算が一致しているのはなぜですか?

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/20 (Thu) 13:26:08

白石南花さん

仲哀と神功皇后が記紀の基点になっていると思います。

子の応神の即位元年をきれいに干支2巡120年繰り上げて270年に設定し、

神功皇后をキリの良い100歳にして、

神功皇后を卑弥呼の時代に設定するためです。

これは7世紀後半の朝廷が真の卑弥呼を知っていたからこそ、

そのようにしたのであり、

また、その遠く追いやった真の卑弥呼の時代を女王国などとしてしまえば、

卑弥呼を隠した意味がなくなりますので、

女王国のイメージと正反対の描写をした、

それが神武東征紀であろうと思っています。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/20 (Thu) 11:15:11

私は記と紀はワンセットであって、宝算がずれたのではなく、意図的にずらしたのだと思っています。

記と紀が同じ崩御年干支なら、「決定」してしまいますから、それを避けたのでしょう。

記 紀

A天皇 ○ ×

B天皇 × ○

C天皇 × ○

D天皇 × ○

E天皇 ○ ×

こんな感じでどちらかが真であり、一方は偽であるみたいな。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/20 (Thu) 09:31:03

┌

┌

│Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

│2025/02/19 (Wed) 18:45:21

│

│『日本書紀』と『古事記』の宝算の違いはどう考えますか。

│私見では『古事記』の宝算をもとに編年していく過程で、

│宝算がずれたものと思います。

│崩年干支がずれたのと、同じメカニズムです。

└

:以下、ここでは、「宝算」は、「享年」の意味で使います。

:私は、記紀における日本(倭国)の支配体制は、天皇制ではなく、

:旅館に例えると、若夫婦と大女将の3人体制と考えています。

:若旦那は、婿養子です。

:これは、推古天皇の娘(田村皇女)と夫(彦人大兄皇子)と、

:その子「田村皇子(舒明天皇)」の関係になります。

:ただ、これは、仮説の設定の段階なので、保留にしておきます。

:

:ここでは、継体天皇について考えます。

:

_____若野毛__________(振媛)__(485年生)

誉田天皇─二俣王─衣通郎女─磐城王─丘稚子──難波の小野王

_____①___②____③___④___⑤(男大迹・碧花)

______________(第一夫人)__(安閑の皇后)

衣通郎女─葛城韓姫─飯豊女王─糠君娘─┬─春日山田皇女─┬×

────────────仁賢天皇──┐┘_武烈(安閑)─┘┐

(尾張連草香)_(継体女王)_(第二夫人)│

─大草香王───目子媛─┬春日大娘─┴┬─高橋大娘皇女──┴〇

_______(450年生)_│______└─手白香皇女─欽明

_____(437年生)

────御馬皇子(継体)─┴─宣化(467年生)──────石姫

─────息長─────┴─安閑(466年生)

:継体天皇で、何が起きたかと云うと、星川皇子である炤知王が

:后を取らずに、485年生の碧花(妃)との間に子が出来た時に

:(500年に)亡くなったこと。

:

:そして、(おそらく、武烈天皇に該当する)安閑天皇の后である

:春日山田皇女に、(ひとりも)子どもが出来なかったこと。

:

:この二つの事件が起きたことで、後継者問題が発生した。

:

:新羅の方は、御馬皇子(智證王・継体天皇:437年生・514年没)

:が、即位した形を取った。

:后の朴氏延帝夫人は、「目子媛(450年生)」と「手白香皇女」の

:どちらかになります。(「手白香皇女」=「橘仲皇女」)

:倭国は、「目子媛(450年生)」を「継体女王」にしている

:ようです。(450年生・531年没・享年82歳)

:九州は、「碧花・難波の小野王(485年生)」を継体女王にして

:いるようです。(485年生・527年没・享年43歳)

:そうすると、534年に亡くなったのは、誰か、ということです。

:これが、不明なのです。

:この人物が亡くなったことで、安閑天皇が始まります。

:もしかすると、514年頃に、本当の安閑天皇は亡くなっているかも

:知れませんが、・・・。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 白石南花

2025/02/19 (Wed) 18:45:21

『日本書紀』と『古事記』の宝算の違いはどう考えますか。

私見では『古事記』の宝算をもとに編年していく過程で、宝算がずれたものと思います。

崩年干支がずれたのと、同じメカニズムです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/16 (Sun) 00:55:29

.

:前掲の系図の根拠になりそうな記述を、

:「三国史記」から探してみます。

<「手研耳命」と「発歧・抜奇」・「伐休王」の類似点>

高句麗本紀(故国川王)

:故国川王(「川」が付くから女性である。)

:長子の抜奇を不肖の子として退けた。

:第二子の男武(卑弥呼)を擁立して王とした。

:抜奇は、公孫康のもとに降った。

:男武(卑弥呼)は、于素の娘(于氏:卑弥呼)を王后とした。

高句麗本紀(山上王:延優)

:延優は故国川王の弟(同母弟)である。

:故国川王(卑弥呼)が薨去したとき、王后(卑弥呼)は、

:王弟(異母兄)の発歧(手研耳命)の邸宅にゆき、云々。

:王后(卑弥呼)は先王の遺命と偽って、延優を王位に即けさせた。

:

:発歧(手研耳命)は、公孫度に会い、(云々)。

:延優は、弟の罽須(けいしゅ)に軍隊を率いて防戦させた。云々。

:発歧(手研耳命)は罽須に、

:「おまえはいま年老いた兄(実父)を殺すことができるか」云々。

新羅本記(伐休尼師今)

:伐休王は、脱解王の子「仇鄒角干(神武)」の子である。

:阿達羅王が薨去して、子がなかった(小さかった、倭人の子)

:ので、(184年)国人は伐休を擁立した。

新羅本記(奈解尼師今)

:奈解王は、伐休王の孫である。

:前王(伐休王)の太子(連れ子)「骨正」および第二子「伊買」

:が早死し(高麗の王のため)、そこで伊買の子をたてた。

五十鈴依媛命─┐

_(神武天皇)_│

__仇鄒角干─┴─男武(故国川王:卑弥呼:日子八井耳命)

_______│

____〇〇─┴──延優(伊買:第二子)──奈解王(息石耳命)

_______│

___伐休王─┴──罽須(骨正:太子:第三子)──(天女:姉)

_(手研耳命)_____(安寧天皇)______(世襲足姫命)

:発歧(手研耳命)は、公孫氏の一族の娘を妻にして、

:妹の故国川王(独身の卑弥呼)と倭人の

:妻(五十鈴依媛命)と子(安寧天皇)を殺そうとした。

:故国川王(卑弥呼)は、死んだことにして、半島側から

:196年頃、纏向に逃げてきて、都を作った。

:纏向は、卑弥呼が生まれたところ(三輪山のふもと)です。

:卑弥呼は、太后の于氏として、234年に薨去しています。

:

:手研耳命は、両親が異父同母姉弟のため、不肖の子とされ、

:高句麗では、王に認められなかったが、新羅では、卑弥呼の命令で

:倭国に行って子作りをしていた、阿達羅王が、新羅に戻ってきた

:ところを殺して、自分が新羅王になった。

:さらに、倭国も自分のものにしようとしたが、実子の罽須によって

:戦いに敗れた。

:この一連の話を、記紀は、話を矮小化し、コンパクトにして

:倭国の中での話として、記述した。

:

:公孫氏も高句麗本国の王族も皆、公孫氏の反乱で壊滅し、

:その後の285年頃の慕容氏の勢力拡大の中で、現地に残っていた

:高句麗の王族は、さらに崩壊したため、半島南部や倭国に

:残っていた高句麗の王族(分家筋)が、高句麗を支配した。

:

:魏志倭人伝に出てくる「邪馬台国」とは、

:公孫氏に睨まれつつ、何とか妥協して、均衡を保っていた

:卑弥呼の傀儡政権である倭国が、(公孫氏を倒した)「魏」に

:対して、臣下の礼を取りつつ、倭国の実態を真偽を織り交ぜて

:話しているように見えます。

<国史の編纂>

・新羅(列伝:居柒夫)

:545年、〔居柒夫は、〕多くの文士を集めて国史を撰修し、云々。

*****

続日本紀1

P-209

P-225:養老5年:従五位上:山田史御形(みかた/三方)

P-246:養老6年:従五位上:山田史御形

「(持統)六年(692年)冬十月壬戌朔壬申。

_授山田史御形務廣肆。前爲沙門學問新羅。」

というものであり、「山田史御形」という人物を「還俗」させ

冠位を与えたことが書かれています。

「国家」の命によりその知識と経験を生かすという意味で、

「還俗」させているわけですが、

彼は「八世紀」に入って「文章博士」なども歴任することと

なっており、おそらく「続守言」「薩弘格」などについて

「漢文」の勉強をしたものと考えられ、

ここでなされた「褒賞」はそのことに対するものと推測され、

それは『日本紀』の執筆・編纂を行うための準備作業であったと

考えられます。

これ以降この三人で(「山田史御形」は助手か)

「原・日本紀」を編纂(執筆)し始めたというわけです。

(以上、引用元は不明です。2015年にまとめた文章より)

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/16 (Sun) 00:53:00

.

.

.

┌

│Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

│2025/02/15 (Sat) 18:54:14

│

│あなたの系図の書き方がおかしいです。

└

:「天日方奇日方命」と「五十鈴依媛命」は、

:同父同母の兄弟姉妹なのです。

:ただ、自作の系図では、(系図を見やすくするために)

:母親を省略していました。

─陶津耳命─────────活玉依毘売─┐┌─天日方奇日方命

─事代主神───────────────┴┴─五十鈴依媛命

─事代主神───────┬─媛蹈鞴

─陶津耳命──玉櫛媛命─┘ 五十鈴媛命──

┌

│3兄弟なら事代主から三本の線で示せば

│三人の子だとわかりますが。

│まぁ誰も見てないし、卑弥呼をヒコヤイと言ってる時点で

│どうでもいいわけですが。

└

┌

│三本の線で示せば

└

:「三本の線で示せば・・・、」

:「媛蹈鞴五十鈴媛命」と、「天日方奇日方命」&「五十鈴依媛命」

:が、生年で、15~20年の差があることが分からなくなります。

:この(生まれの世代を縦に揃える)系図の書き方は、

:私のオリジナルです。

┌

│まぁ誰も見てないし、卑弥呼をヒコヤイと言ってる時点で

│どうでもいいわけですが。

└

:「まぁ誰も見てないし、・・・」

:私の系図の書き方に、目が少しは慣れてきたでしょうから、

:では、もう少し、細かく(詳しく)系図を書いてみましょう。

:

:倭国の「神武・綏靖・安寧」の天皇は、「新羅・高句驪」の王族

:と、微妙に王位の在位期間は重ならないようにしていますが、

:「新羅・高句驪」の王族と、人物的には、重なっています。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/15 (Sat) 18:54:14

あなたの系図の書き方がおかしいです。

3兄弟なら事代主から三本の線で示せば三人の子だとわかりますが。

まぁ誰も見てないし、卑弥呼をヒコヤイと言ってる時点でどうでもいいわけですが。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/15 (Sat) 17:42:35

┌

┌

│Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

│2025/02/15 (Sat) 15:14:03

│

│天日方奇日方の妻が五十鈴依媛ということですか?

└

:?

:「天日方奇日方」と「五十鈴依媛」は、ふたりとも

:「事代主命」の子どもですが、・・・。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/15 (Sat) 15:14:03

天日方奇日方の妻が五十鈴依媛ということですか?

天日方奇日方の妻は日向賀牟度美良姫(ひむかのかむとみらひめ)ですよ。

無茶苦茶な系図を創作して日本の歴史を無茶苦茶にしないでください、あなたは頭がおかしい。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/15 (Sat) 13:29:03

.

.

┌

│Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

│2025/02/15 (Sat) 12:28:16

│

│>:この15年を20年と考えると、一世代は、40年になります。

│

│現代で世代間は35.36歳だったか、まぁ30数歳です。

│あとあなたは卑弥呼をヒコヤイと言っておられたのだから、

│ヒメ(踏鞴五十鈴)媛と1世代違うだけで

│おおよそ私の時代感と合いますね。

│なのになぜ1世代40年などと言ってるのですか。

└

:卑弥呼は、神武が数えで、38歳頃の子どもです。

:

:「ヒメ(踏鞴五十鈴)媛」と「五十鈴依媛命」は、別人です。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/15 (Sat) 12:28:16

>:王族・豪族の結婚の基本は、姪(めい)との結婚です。

姪との結婚もあったのでしょうがそれは基本ではありません。

どちらにしても今は男系の世代間の話です。

>:この15年を20年と考えると、一世代は、40年になります。

世代間というのは何歳の時の子なのかということで、数年前にラジオで言ってましたが、平均寿命が80歳を超える現代で世代間は35.36歳だったか、まぁ30数歳です。

あとあなたは卑弥呼をヒコヤイと言っておられたのだから、ヒメ(踏鞴五十鈴)媛と1世代違うだけでおおよそ私の時代感と合いますね。

なのになぜ1世代40年などと言ってるのですか。

適当なことを言う人は管理人を辞職されてはどうでしょうか。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/15 (Sat) 10:47:50

┌

│Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

│2025/02/14 (Fri) 13:59:26

│

│>:男は一世代を30年とします。<

│

│当時の平均寿命が生物学的に30代だと言ってるのになんで

│1世代が30年なんでしょうか。

│首長層は40歳まで生きたとして1世代間は18年から22年くらい、

│平均で20年でしょう。

└

:ここで云う「1世代」は、

:人が生まれて、その次の世代の子が生まれるまでの「期間」です。

:

:王族・豪族の結婚の基本は、姪(めい)との結婚です。

:下図のように、姉妹の結婚に15年、姪の成長に15年かかります。

:ですから、30年かかります。

:この15年を20年と考えると、一世代は、40年になります。

|←15年→|←15年→|

┌─自分──────┬─子ども

┤

└─姉妹─┬─姪──┘

──他人─┘(めい)

:ほかの例では、「母と妻が姉妹」という例もいくつかあります。

:この時には、一世代は「15~20年」になります。

:

:他には、兄弟姉妹の孫との結婚もあります。(30~40年)

:

:これらを平均すると、

:だいたい「一世代は30年」になるということです。

┌

│当時の平均寿命が生物学的に30代だと言ってるのになんで

└

:平均寿命が低い理由は、乳児・幼児の死亡率が高いことです。

:平均寿命が上昇する理由は、乳児・幼児の死亡率が下がったから。

:

:成人になった人間だけで「平均寿命」を考えたら、60歳前後には

:なると思われます。

:奴隷などは、40歳前後かも知れませんが・・・。

:長老は、裕福で頑丈な人物が長生きして長老になるわけですから、

:長生きの家系に収斂していきます。

:ですから、75歳まで生きていても不思議ではありません。

:寿命としては、継体天皇の享年82歳も、おそらく正しいでしょう。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - p君

2025/02/14 (Fri) 13:59:26

>:男は一世代を30年とします。6世代だと、約150年になります。

:10代祟神の活躍した時期をAD300年頃と考えますと、

:初代の神武の活躍した時期は、約150前のAD150年頃になります。<

当時の平均寿命が生物学的に30代だと言ってるのになんで1世代が30年なんでしょうか。

首長層は40歳まで生きたとして1世代間は18年から22年くらい、平均で20年でしょう。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - (管理人)

2025/02/14 (Fri) 01:21:34

.

.

┌

│Re: スレ「卑弥呼と天照大神」 - p君

│2025/02/12 (Wed) 13:53:54

│

│古代においては兄弟相続、傍系相続が普通であり、(云々)。

│

│

│1.神武|2.綏靖|4.懿徳|5. 孝昭|7. 孝霊|9. 開化

│___|3.安寧|6.孝安(別族)_|8. 孝元|10.崇神

│

│宝賀寿男『古代氏族の研究⑬ 天皇氏族 天孫族の来た道』

│青垣出版、2018年。

│ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

│2倍年暦ではなく4倍年暦ということですね。

│この世代数、私とほぼ同じなので興味深いです。

│

│米田さんは嘘ばっかりついておられますね。

└

:私の(自作の)系図でも、兄弟相続、傍系相続は使っています。

:ただ、兄弟相続は、同父兄弟もあれば、同母兄弟もいます。

:どちらかと云うと、異父同母兄弟を多用しています。

:

:男は一世代は30~40年。女は一世代は15~20年で作っています。

:詳しくは、掲載の自作の系図を見て下さい。

:

:「男の一世代」で、ひとくくりにすると、下図のようになります。

:「6.孝安」は、私も「傍系」にしています。

___|(男の一世代)_|(男の一世代)_|(男の一世代)|

事代主|天日方奇日方命|___・健飯勝|___健甕尻|豊御気主

___|_______|___・④懿徳|___7. 孝霊|8. 孝元

___|1.神武・2.綏靖_|3.安寧・⑥孝安|4.懿徳____|

___|___・___|6.孝安・5.孝昭_|______|

___|②綏靖・___|③安寧・⑤孝昭|______|

___|___・___|記綏靖・___|______|

・「2.〇〇」は、日本書紀本文のでの相続です。

・「②〇〇」は、日本書紀の一書での相続です。

・「記〇〇」は、古事記での相続です。

:男は一世代を30年とします。6世代だと、約150年になります。

:10代祟神の活躍した時期をAD300年頃と考えますと、

:初代の神武の活躍した時期は、約150前のAD150年頃になります。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/13 (Thu) 14:49:07

(過去スレからの転載)

スレ「安本美典氏の平均在位論の検証」

[0] 安本美典氏の平均在位論の検証 投稿者:p君

投稿日:2021年 5月 3日(月)19時29分29秒

この新しい掲示板で安本美典氏の平均在位論が

正しいかどうか検証してみたいと思います。

私の出した結論は「平均在位論自体は有効、

しかし安本氏の計算方法はおかしい」というものです。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/13 (Thu) 14:41:01

(転載)

(転載)

Re: スレ「卑弥呼と天照大神」 - p君

2025/02/13 (Thu) 07:46:04

石見介さん

>p君さんとは、漢文解釈で、決定的な相違があり、

合意は困難なので、何か新しい論点が無ければ、

新しいというか決定的な論点がありますよ。

ウィリアム・ブラムセンは

⑯仁徳以前から①神武までを倍歴としてますが、

それなら半分に割って平均寿命は54.5歳、

そして㉜崇峻からさかのぼって⑰履中までを実年と

してるみたいで、平均寿命61.5歳ですね。

当時の平均寿命が出土人骨の関節や歯の摩耗度合いから

30歳代であることは生物学的に認められた科学的事実です。

首長クラスは栄養が行き届いていたから、

もう少し長生きだとしても、せいぜい40歳くらいまでですね。

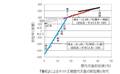

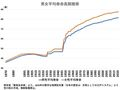

画像は厚生労働省の近代の日本人の平均寿命です。

日本人の平均寿命が50歳、60歳に到達するのは戦後、

20世紀中頃からですね。

石見介さんは医師なのに、そういう科学的事実を無視して

倍歴を支持されるというのはいかがなものでしょうか。

手前味噌ですが、結局、帝紀に書かれていたであろう

大王系譜が正しいと仮定して、

私が計算したように、即位年が確実な複数の大王から

20人後、30人後の平均在位を取り出し、

それを神武にまで当てはめる方法が一番合理的だと思われます。

その結果、神武は卑弥呼の若い頃になる、これは決定だと思います。

Re: 「平均寿命」とか「2倍暦」の話 - 米田

2025/02/13 (Thu) 14:38:00

(転載)

Re: スレ「卑弥呼と天照大神」 - p君

2025/02/12 (Wed) 13:53:54

米田さんは、

>:宝賀先生は、2倍暦を模索しています。

と言っておられましたが、下のwikiが正しいとすると、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E7%A7%8B%E4%BA%8C%E5%80%8D%E6%9A%A6%E8%AA%AC#cite_note-20

古代においては兄弟相続、傍系相続が普通であり、

また平均寿命が40 - 50年であったことを考慮すると、

実際は在位年数に4倍年暦、即位前の年齢には

半年暦を採用していた可能性が高い。

それら考慮した場合、その世代数は以下のようになる[18]。

1.神武

2.綏靖・安寧

3.懿徳・孝安(別族)

4.孝昭

5.孝霊・孝元

6.開化・崇神

宝賀寿男『古代氏族の研究⑬ 天皇氏族 天孫族の来た道』

青垣出版、2018年。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2倍年暦ではなく4倍年暦ということですね。

この世代数、私とほぼ同じなので興味深いです。

米田さんは嘘ばっかりついておられますね。