東アジア討論室

混み入った議論と一対一の論争は討論室で行いましょう。

投稿の大項目はスレッドで投稿してください。

そのスレッドに対するはレスとして投稿してください。

レスに対する意見もレスとして投稿してください。

スレッド作成での留意事項

●(新規作成の)スレッドには、タイトル(内容の紹介)と自分の名前を入れて下さい。

●みんなの関心事項については、「会」として、スレを(追加で)設けることもあります。

要望事項

●「返信・引用」を使う場合は、不要なところは削除したうえで、お使いください。(1回のみ)

●「返信・引用」は、多用すると、返信の返信となると、誰の発言か分かりにくいので、控えて下さい。

●また、文章では、適当なところで、右側に「改行マーク」を入れて下さい。(一行、45文字程度)

●また、一文(~。)の長さは、長くて3行まで、(およそ、150文字以内:推奨100文字以内)にして下さい。

●文章は、残ることを念頭に、マナーに気を付けて、楽しく(議論は熱く)投稿しましょう。

『古事記』宝算の秘密 - 白石南花

2025/03/14 (Fri) 21:21:08

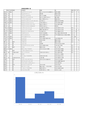

『古事記』について、その記述された要素を表にまとめてみました。

『古事記』について、その記述された要素を表にまとめてみました。

添付の上部の表を見ると、雄略以降記述要素が歯抜けになっていることが分かります。

これまで『古事記』のもとになった情報については、本辞または旧辞などと呼ばれた物語部分と、帝紀などと呼ばれた系図的部分よりなっているとされてきました。

この見解には現在様々な異論がありますが、依然として有力な見方であると思われます。

しかし『古事記』全体を通して見ることができる記事は、帝紀由来とされてきた情報であり、この表を見るとその情報には、天皇記毎の違いがあり、雄略記以前とそれより後では性格の違いがあるように見られます。

伝統的な見方では、物語的部分の有る崇神記以降顕宗記までと、その前後を分けて考える傾向がありますが、雄略記までとその後に分けてみる考え方ができるのではないでしょうか。

ここで問題になるのが、では雄略記の後の、顕宗記までの物語部分の由来は何かと言うことになります。

物語部分はあるけれども、宝算も陵墓伝承もない清寧記をみると、在位中の話は全くなく顕宗即位前記と見なすことができます。

この志自牟のもとに隠れる話には、特有の文字使いがあり、『古事記』編纂の際に何らかの別史料より挿入されてとの見方があります。

この部分は安康記に見える、二王子逃避行の始まりにつながる部分で、雄略記を挟む安康・清寧・顕宗記には、異質な史料が少なくとも部分的には使用されているように思われます。

それは両者の間に入る雄略記の記述のトーンとの違いがあまりにも大きいためです。

雄略記の雄略には、三重の采女の話など、かなり暴力的な話もありますが、全体に『日本書紀』程の暴力性は感じられず、ほとんど治績に関する記事を含まず、神話的な話で満たされています。

顕宗即位に至る一連の記事が、他からの挿入であるとすれば、『古事記』にはそのもとになった、雄略記で終わる「原古事記」のような伝承があった可能性が指摘できると思われます。

雄略記の内容はまさに神話伝承のような内容ですから、これがまとめられたのは雄略朝から大きく下る時期でしょう。

そのような時期に雄略で終わる伝承をまとめるとすれば、雄略を称揚する後世の氏族によると考えられます。

『古事記』にみられる氏族伝承には、壬申の乱の影響がみられるとされ、成立は天武朝から大きくはくだらないと思われます。

したがって「原古事記」はそれより前と言うことになりますが、文面化されたのは仮名遣いからみて、早くとも天武朝をさほど遡らない時期であると思われます。

「原古事記」の詳細は実質的に再建不可能で、その巻構成がどうなっていたのか分かりませんが、上巻の神話を少なくとも一部含んでいたと思います。

雄略を称揚するために、神話から始まるというのは腑に落ちないかもしれませんが、そもそも天皇の権威は、神話から始まるもので、エジプトでもどこでも、古代の王の権威を讃えるために、その始まりからの連綿と続く有様を記述することがあるのです。

私は『古事記』天孫降臨以下の記述で、重要な役割を果たす大伴氏の末裔が、「原古事記」成立に関係しているように思います。

さてここで宝算について分析してみたいと思います。

『古事記』宝算を折れ線グラフにしてみてみた時に、どうもこれらの数値は二つのグループに分かれるのではないかと気づきました。

そこでこれをヒストグラムにあらわしたものが、添付資料の下のグラフです。

ヒストグラムは度数巾の取り方によって、見え方が異なってくるので要注意ですが、全体を五つの度数に区切ったところ、直感的に気づいた二つのグループが見えてきました。

グラフは一番若いレンジの、38歳から64歳が一番多く、次の64歳から90歳のレンジで一旦下がり、90歳以上で再び山を作っています。

低くなったところの二例は、仁徳の83歳と允恭の78歳で、この二人は古代人の寿命としては長すぎるようではありますが、70歳を古来稀なりとして古希とするように、稀ではあるものの古い時代にも、これくらいの寿命の人はいたであろうと思います。

実際高句麗の長寿王は、90歳代まで生きたとされています。

しかしこの度数表で明らかなように、90歳を超えるところに山ができるのは、明らかに異常です。

表の中で分類として、長命としたのがこのグループです。

一見して明らかなように、雄略を除いてこのグループに属するのは、『古事記』中巻の天皇だけです。

さてここからは宝算についての私見ですが、古くから天皇の崩御時の年齢として、実際の年齢とは考え難いものが伝承されてきたのではないでしょうか。

応神以前の長い寿命は、易に「上古結繩以治」とあるように、文字以前に用いられた、別の記録方法によって記録され、口承で伝承されてきたのでしょう。

それは仁徳以降についても同じ状況だったと思います。

しかし金石史料や『日本書紀』の記述、東アジアの書記記録の推定状況などから、倭国では概ね五世紀ごろから、渡来識字漢人を被官化して、史人とし、文字記録を読み書きさせるようになったと思われます。

まさに『日本書紀』履中紀の諸国に国史を置くという記述、そして『古事記』履中記の蔵官を置いたという記述が残されています。

おそらくその頃から、実年齢に近い宝算が伝承されるようになったのでしょう。

その結果として履中の父である仁徳以降、短い宝算が残されるようになったと思われます。

ではなぜ雄略だけが、長い宝算になっているのでしょうか。

私は本来の年齢が記録されるようになっても、古いタイプの情報が使用され続けていたのではないかと思います。

雄略記には『日本書記』にはない、引田部の赤猪子の伝承が残されています。

この伝承では赤猪子は雄略に見初められ、嫁に行かなければ召しいれると言われ、八十年待ってもかなわず、再開した時にはあまりに年を取っていて、召しいれられず賜物のみが与えられました。

見初められたのが十代としても、すでに九十歳を超えた老婆になっていたはずで、雄略はさらに年を取っていたはずですが、まるでそれを感じさせません。

雄略が常人を超えた存在として扱われており、宝算はそれを反映したものになっています。

また三重の采女の説話では、命乞いをした采女の歌は、景行天皇の纏向の日代の宮を讃えるもので、ワカタケルから連想される、ヤマトタケルにかかるものであり、雄略記の神話的性格を強めているのです。

つまり雄略を神のように扱う「原古事記」において、雄略にはそのような霊的な年齢が使用されたと思うのです。

さてそれでは応神以前の天皇記に、短い宝算が現れるのはなぜでしょうか。

まず遡ること仲哀天皇がそれに該当します。

しかしこの天皇は不慮の死を遂げた存在で、その物語性から神のような長い宝算にはならなかったのではないでしょうか。

それ以前に遡ると、いわゆる欠史八代があります。

既に述べたように、『古事記』の氏族祖先伝承には、壬申の乱の影響が残されているようです。

つまり多くの氏族の根が繋ぎこまれた天皇は、新しく追加されたものである可能性があるということです。

開化天皇はいわゆる息長系系図の根になる天皇です。

この天皇の伝承自体が無からつくられたものでは無いと思いますが、神功皇后につながる息長系氏族集団の祖先神として、何らかの伝承により造形したものと思います。

また孝元天皇については、同じく武内宿祢以下の葛城や曽我につながる祖先伝承から挿入されたものと思います。

綏靖・安寧・懿徳の三代に関しては、その陵墓がいずれも畝傍山の近くであること、その婚姻相手が師木県主に関係していることから、奈良盆地の氏族の祖先伝承をもとにした天皇で、単に氏族を天皇家につなげるために利用されていると思います。

さて孝昭・孝安・孝霊の三代については、長命のグループに属するので、「原古事記」段階からの天皇であると思われます。

これらの天皇は欠史八代として、一括で扱われますが、別の起源をもつ祖先伝承であると思われます。

一部の天皇を系譜から抜くと、つながりがどうなるのか疑問に思われるかもしれませんが、欠史八代は『日本書紀』本文・一書などで皇后や妃に揺れがあり、そうとう試行錯誤された形跡があります。

孝昭天皇には同母弟にタギシヒコがあり、神武記のカムヌナカハミミの異母兄タギシミミを思い起こさせます。

このあたりが古い接続の痕跡ではないでしょうか。

この三人の中では、孝霊天皇(オホヤマトネコヒコフト二)が特に注目されます。

欠史八代の例外として、この天皇の時代には、吉備征討の伝承があります。

『日本書記』では崇神天皇の時代の、四道将軍の事績としてまとめられていますが、『古事記』ではそれ以前の別の出来事となっていることは注目されます。

簡単な記述ですが、継体記に簡単に記述された磐井の征討が、『日本書記』や『風土記』に大事件として現れていることを考えると、この記事も無視できないと思います。

「原古事記」における孝昭・孝安・孝霊の三代の役割は、神武記から崇神記への繋ぎだけでなく、何らかの歴史を伝えているように見えます。

私見ですが神武記は崇神記とのかかわりでは、伝承として座りが悪いと感じています。

もちろん伝承の世界の話しですが、神武記では神武は九州から大和まで移動してきていて、大阪湾岸まで戦いはなかったとなっています。

しかもその後熊野まで回り込んでいます。

しかし崇神記での天皇の支配は、大和から広がっていったことになっています。

「原古事記」でも神武記はあったでしょうから、孝昭・孝安はそこと大和中心の歴史を繋ぐ意味があったのではないかと思います。

そのためにそもそも大和に伝わる祖先神を利用したのではないかと思います。

一方孝霊記には崇神記に素直につながる、大和中心の世界観があります。

私は孝霊記は神武記とは異なる、別の天皇の世界の始まりの物語の痕跡ではないかと思います。

その都をおいた、黒田の廬戸が概ね唐子鍵遺跡に近いことも、意味深であると思います。

さて最後に長命な天皇の宝算の意味ですが、通常の人間の寿命とは考えられません。

ただ『古事記』中巻の天皇以降は、長命な寿命とは別に、通常の寿命もまた伝承されていて、雄略以外は霊的な長命な年齢ではなく、通常の年齢を用いていたとすると、何らかの意味で年齢に関連するものであるということは言えそうに思います。

再度添付資料修正しました 2025/03/30

『古事記』の構造 - 白石南花

2025/03/30 (Sun) 10:30:36

神田秀夫氏の『古事記の構造』によると、『古事記』の物語から、歌謡を中心とした短編の話を抜くと、長編の物語が残るとされました。

この長編の物語について、神田氏の『古事記』の構造からそのまま抜粋すると、下記のようになります。(『古事記』の構造 仁徳グループと継体グループ p26)

1.仁徳は応神の太子が夭逝したので即位したものである。

2.仁徳は茨田の堤を築き、難波の堀江を掘り、仁政を布いて三年課役を免じ、「聖帝」と称せられた。

3.黒ノ江ノ中ツ王が叛乱を起こしたが、反正が幸ひにして忠誠で(反正の后妃は和邇系で葛城系ではない)これを鎮定してくれた。

4.允恭の子はみな暗愚で、太子は同母妹と結婚して、同母弟の安康に流され、安康は根ノ臣の讒を信じて大日下ノ王を殺し、その子の目弱ノ王に殺され、雄略は同母兄を二人までも殺した。

5.雄略はすさまじく、わが葛城ノ都夫良ノ大臣を攻め滅ぼして、葛城の五箇村と訶良比売とえお奪ったばかりでなく、履中ノ王子として当然やがて帝位に即くべき市辺ノ忍歯ノ王を欺き殺した。

6.忍歯ノ王の二少年、顕宗と仁賢とは、流離の辛酸をなめたが、つひに即位して今や履中系の王統を回復してゐる。

このように臣下の葛城系の女を皇后とした仁徳系と履中を讃え、和邇系の女を皇后とした、允恭子孫の王を攻撃するような内容になっています。

氏は継体以降につながる『古事記』下巻に関して、仁徳グループと継体グループに分類し、仁徳グループはさらに履中系と允恭系に分かれるとします。

そしてそれぞれ葛城系と和邇系の皇后を持つ、履中系と允恭系の争いが、『古事記』下巻の物語の中に残されているとしました。

氏は『古事記』の用字・用語・文体などから、『古事記』は飛鳥期から白鳳期にわたって成文されたとし、子孫の天皇に関わる祖先系譜の精祖の状況から、敏達朝・舒明朝・元明朝の三つの時代に順次成立していったとしました。

『古事記の構造』は1959年発表の、古典的研究でおそらく批判もあるでしょうが、近年の研究においても参照されています。

ざっくり言うと、応神五世の孫である、継体に系譜上つながりの深い敏達朝に概略ができ、その後の蘇我氏が強勢となった後の舒明朝に、葛城氏の影響の強い仁徳から顕宗に至る物語が追加されたとするものです。

ここからは私の推測ですが、『古事記』はまず雄略までの、宝算が長命な部分が成立した後、蘇我氏の影響下で、允恭系に低い評価を与えられた、蘇我氏系の伝承がかぶさったと考えます。

この伝承は仁徳から仁賢までを含み、それ以前とは異なり、宝算が異常な長命ではなかったのでしょう。

かぶさった際にそれ以前の宝算も、新しいものに置き換えられたとすると、下巻にはいって長命な天皇がいなくなることが理解できます。

雄略の宝算が長命なのは、蘇我氏系の伝承の雄略には、宝算の記述がなかったためと思います。

蘇我氏系の伝承は、少なくとも顕宗、おそらく仁賢まであったのでしょうが、清寧記には陵墓も宝算もないように、一部の天皇の情報に欠けがあったのでしょう。

雄略記は安康記と清寧記に挟まれていますが、雄略の著しい暴力性を伝えるもので、雄略記の内容とは落差が大きいものです。

神田氏の言う様に、蘇我氏系の伝承が、和邇系の允恭の子孫の天皇を攻撃する内容であったのなら、雄略に関する記述は現清寧同様の簡単なものでも問題なかったはずです。

そのため雄略記は仁徳系の記述で上書きされなかったのであると思います。

一番目の投稿の添付資料を張り替えました。

続柄と帯・日下の項を追加しています。

続柄は各天皇記の冒頭に、先代との関係を記してあるかどうかを示したものです。

下巻にはいってこの記述が真福寺系の写本に残されています。

仁徳にはないのは、蘇我氏系の追加記事が、仁徳で始まっていたためでしょう。

雄略にないのは、雄略記が仁徳系伝承で置き換えられなかったためと思われます。

武烈にないのは、この武烈以下がまとまって後に加えられたためではないかと思います。

武烈記の役割は、「合於手白髮命、授奉天下也。」に尽きていて、それ自体が継体前記のようなものです。

また「帯」は長命の天皇以外では、仲哀と開化に現れますが、仲哀は非業の最期を遂げたため、実質長命のグループに入ると思われます。

開化は息長系の系図の起点であり、そこに現れる息長タラシヒメを、他と同じ文字で表記したものでしょう。

つまり蘇我氏系の系図がかぶさる前の表記が残っているということです。

「日下」は長命グループ以外では、仁徳と安康に現れていますが、仁徳の場合系譜的な記事にあり、蘇我氏系記事の追加前からのものが残されたと思われます。

安康の場合、そもそも系譜的記事がなく、蘇我氏系の物語で置き換えられる際に、前の記事から用字を取り入れたものと思います。

なぜなら安康記の「日下」は、長田大郞女を娶る所までに現れており、これは本来系譜的記事にあるべきものだからです。

蘇我氏系の物語の内容が、系譜的記事と被るため削除したが、人名については旧来の表記を取り入れたのでしょう。

このことから、少なくとも長命な天皇を含むグループは、文書化されていたことが分かります。

『古事記』はまず蘇我氏の影響の比較的少ない時期に、神武・孝昭・孝安・孝霊・崇神・垂仁・景行・成務・仲哀・応神・仁徳・履中・反正・允恭・安康・雄略・清寧・顕宗・仁賢・武烈・継体の各記が、継体の正当性を主張するために書かれ、おそらく応神から継体への和邇系の系図を含むものだったのではないでしょうか。

次に蘇我氏の影響下に仁徳・履中・反正・允恭・安康・清寧・顕宗・仁賢の各記が上書きされ、同時に応神から継体への和邇系の系図を削除し、武烈記を上書きする形で武烈以下のグループが加わったと考えます。

これは継体の正当性を、仁賢皇女の手白香との婚姻に帰するためのものと思われます。

綏靖・安寧・懿徳のグループおよび孝元と開化は、後継氏族の選択に壬申の乱の影響があるとされるため、天武朝以降に追加されたものと思います。

矢嶋泉氏の『古事記の時代意識』によれば、『古事記』序文を漢文的に解釈すると、帝紀・旧辞の撰録はすでに終わっており、稗田阿礼に託したのは、その読みを暗唱し、後の世に伝えることであったとされます。

おそらく天武朝に至るまでに、帝紀・旧辞は歴代の編集を加えられて現在に近い形になっており、稗田阿礼はその正確な読みを伝える役割であり、元明朝に最後の手を加えられて成立したということでよいのではないでしょうか。

前稿で孝霊は神武伝承以前にあった、大和始まりの物語の名残としましたが、孝昭・孝安は神武伝承と孝霊を繋ぐために配置されたのが始まりで、宮は葛城ですが、系譜には尾張と和邇系が目に付きます。

その時点では蘇我氏の影響力がまだそれほど強くなかったのでしょう。

孝元と開化は最終段階近くで追加され、安寧・懿徳には孝霊とのつながりが深く、神武伝承以前の大和中心の伝承に関係すると思いますが、第一期では外され、後に再度追加されたのではと思います。

さて問題の長い宝算ですが、蘇我氏の伝えた現実的な年齢以外に、おそらく文字による記録以前から伝承された「年齢?」に相当するもので、だいたい半分にすると現実的な年齢になるもの、と言うことになります。